Если эти обстоятельства отсутствуют (мы подробно будем разбирать этот вопрос далее), то мышление и интеллект не генерируются, мозг продолжает выполнять только свои прямые функции, которые примерно тождественны у всех высших млекопитающих животных.

Интеллект человека как явление, как один из продуктов работы мозга, repeto, несомненно, драгоценен для нашего вида. Но лишь для него одного.

Его исчезновение вообще не может иметь никакого значения, влияния или последствий для мироздания, как не имело никакого значения его несуществование еще 10 тысяч лет назад.

Предполагать наш интеллект целью и высшей точкой эволюции, как видите, не слишком логично.

Впрочем, эту иллюзию можно было бы «оставить в живых», если бы она не затрудняла понимание естественной, прежде всего, возрастной иерархии механизмов мозга.

Ceterum, вернемся к истории познания коры и иных церебральных структур.

В дарвиновскую и постдарвиновскую эпохи юная нейрофизиология вдохновлялась смежными точными науками – и попала, судя по всему, под обаяние геологического гения Чарльза Лайеля (1797–1875).

Тогда общее развитие мозга объяснялось «как результат добавления в процессе филогенеза последовательных нервных уровней» ( Мэгун Г. Бодрствующий мозг, 1965 ).

Теория получила название «геологической», или «горизонтальной». Если несколько огрубить ее основной постулат (для краткости пересказа), то эволюционное формирование мозга можно уподобить некоему наращиванию горизонтальных слоев, подобно тому, как это происходило в земной коре.

Примерно на этом этапе в истории нейрофизиологии возникает демоническая фигура Хьюлинга Джексона (1836–1911), разрывающего данную концепцию изнутри.

Начав, вместе с Людвигом Эдингером (1855–1918) и Гербертом Спенсером (1820–1903) как «геологист», Джексон первым начал воспринимать мозг со всеми нюансами его архитектуры не как горизонтальную, а как системную иерархию, как сложное, но логичное взаимодействие зон. Как выяснило время, догадка (а это была именно догадка) Джексона была точна.

Ее точность тем более удивительна, что значение большинства зон и структур на тот момент было еще не познано.

Ceterum, это было уже «кое-что».

Естественно, следующей за горизонтальной была вертикальная, «эмбриологическая» модель познания мозга, отцами которой в равной степени являются как сам Джексон, так и эмбриолог Карл фон Бэр (1792–1876).

Бэр писал: «Если мы проследим за ходом развития, то отчетливо увидим, что из гомогенного и общего постепенно возникает гетерогенное и специфическое. Что касается направления такого развития, то на каждом данном этапе видно, что оно идет от центра к периферии, у эмбриона прежде всего закладывается средняя часть, а затем развиваются все остальные» (Baer K. E. Über Entwicklungsgeschichte der Thiere, 1828) .

Puto, именно эти трезвые и квалифицированные наблюдения Бэра, дерзкие догадки Джексона, разработки и открытия Поля Брока (1824–1880), Карла Вернике (1848–1905), И. М. Сеченова (1829–1905), В. М. Бехтерева (1857–1927), существенно дополненные новыми открытиями в эмбриологии, нейроанатомии и гистологии, детонировали создание теории о неспецифической ретикулярной системе как о предполагаемой основе активности мозга, а возможно, и вообще как о ключе к научному постижению церебральных процессов.

(Впрочем, данная теория вобрала в себя много качественных открытий. Вбирание было диалектичным, т. е. контрконцепции порой привносили в теорию больше, чем исследования сторонников.)

Деликатные, но относительно зрелые формулировки теории принадлежат профессорам Джузеппе Моруцци (1910–1986) и Горацио Мэгуну (1907–1991).

«Внутри мозга была выделена центральная область, осуществляющая взаимодействие между теми ограниченными сенсорными или моторными системами, рассмотрением которых занималась классическая нейрология. Было обнаружено, что этот центральный ретикулярный механизм способен ослаблять или усиливать активность большинства других частей мозга» ( Мэгун Г. Бодрствующий мозг, 1965 ).

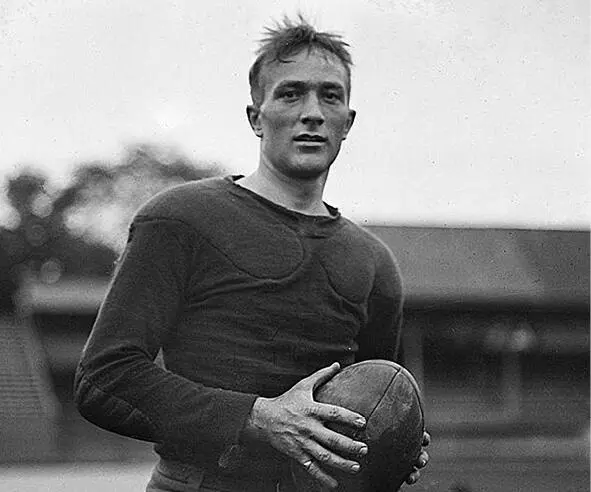

Как-то само собой произошло слияние «ретикулярных идей» и «теории центрэнцефалической интеграции», автором которой был гениальный нейрохирург, нейрофизиолог и нейроморфолог, канадец Уайлдер Грейвс Пенфилд (1891–1976).

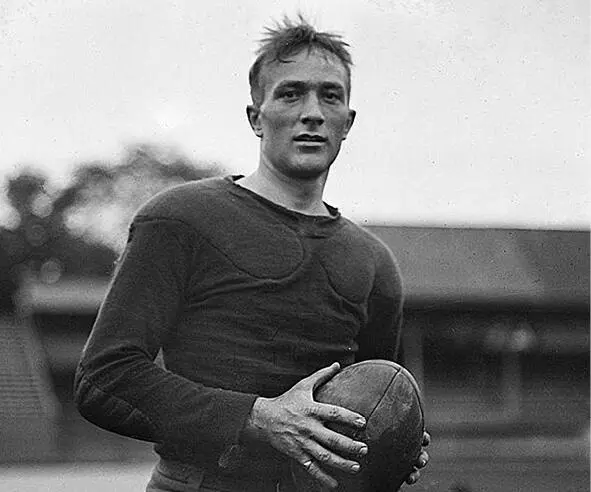

Илл. 10. У. Г. Пенфилд

Именно ему и принадлежит наиболее хладнокровная, но вместе с тем и наиболее категоричная формулировка теории: «Совершенно очевидно, что мозг должен иметь центральный координирующий и интегрирующий механизмы» ( Пенфилд У. Г. Речь и мозговые механизмы, 1959 ).

Читать дальше