Ордовикские моря были населены существами, резко отличавшимися от обитателей древних кембрийских морей. Примитивные рыбы, впервые появившиеся в позднем кембрии, бурно размножались и эволюционировали. У них ещё не было челюстей, поэтому они просто высасывали детрит из донного ила. Возможно, некоторые из них, подобно современным бесчелюстным миногам и миксинам, питались падалью (мертвечиной) или жили на других рыбах в качестве паразитов. Впоследствии большие костные пластины этих ранних бесчелюстных рыб развились в настоящие зубы и челюсти.

У древних позвоночных не было внутреннего костного скелета, подобно большинству современных позвоночных. Однако многих из них полностью или частично покрывала массивная «броня» из костных пластин, в особенности их головную часть. Кто-то удачно описал их как «крабов спереди и сирен сзади». Этих животных назвали остракодермами, что означает «костный щит». Их хвосты, покрытые более мелкими пластинками, обладали куда большей гибкостью, чем туловища. Мощные взмахи хвостов придавали остракодермам необходимое для плавания ускорение. Костные пластины образовывали что-то вроде внешнего скелета.

У современных костных рыб – так же как и у человека – скелет поначалу формируется из хрящей, которые позже заменяются костями. Хрящ более мягкий и гибкий материал, чем кость. В ископаемом виде он плохо сохраняется, и мы точно не знаем, был ли у этих ранних рыб хрящевой скелет.

К началу силурийского периода рыбы стали больше похожи на современных. Теперь у большинства из них имелись плавники, а на смену костному панцирю пришли маленькие чешуйки.

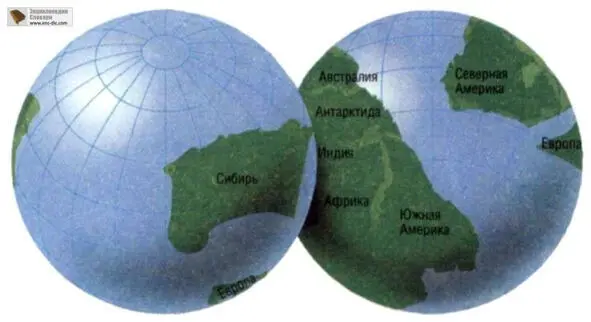

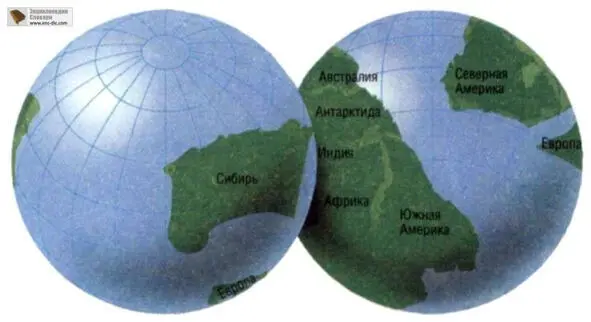

Силурийский период.Начался 443 млн. лет назад, окончился 419,2 ± 3,2 млн. лет назад, характеризуется в основном сохранением физико-географических условий предыдущего ордовикского периода: по прежнему было широко распространено на Земле море. Отличается силур тем, что в конце его произошло сильное горообразование – раннепалеозойская (каледонская) складчатость. Поднялись горы на территории Грампианской (Скандинавия, Великобритания и Ирландия – за исключением южной части), Северо-Гренландской, Восточно-Гренландской (Шпицберген, северное и северо-восточное побережья Гренландии), Аппалачской (северное окончание), на севере Монголо-Охотской (Салаир, Саяны), Урало-Тяньшанской (Северная Земля, Таймыр, северные дуги Тянь-Шаня, Восточный Казахстан, Алтай) геосинклинальных областях. В результате Русская и Североамериканская платформы соединились и образовали единый Североатлантический материк. К Сибирской платформе присоединились Саяны, Восточный Казахстан, Алтай, северные дуги Тянь-Шаня, Северная Земля, Таймыр. Образовался обширный материк – Ангарида.

Закончилось существование Грампианской, Северо-Гренландской и Восточно-Гренландской геосинклинальных областей. Теряет геосинклинальные свойства северная часть Монголо-Охотской геосинклинальной области, возникает Салаиро-Саянская горная система. В Урало-Тяньшанской геосинклинальной области произошли поднятия Казахстана, Алтая и северных хребтов Тянь-Шаня. В южном полушарии по прежнему сохранялся материк Гондвана. В начале силурийского периода большая часть территории России была покрыта водой. В конце периода некоторые территории подверглись складчатости. В силуре дальнейшее развитие получают псилофиты и водоросли. Растения, выбравшиеся из моря на сушу, нуждались в новых источниках воды и минеральных веществ. Нити, удерживавшие их в осадочном слое, постепенно превратились в настоящие корневые системы, способные поглощать воду и минеральные вещества из ила. Из корней вода по сети крохотных трубочек (ксилеме) поступала в стебель, а другая система сосудов (флоэма) доставляла продукты фотосинтеза обратно к корням, чтобы они могли расти. Поскольку внутри этих растений имелись системы сосудов, их назвали сосудистыми. Слишком высокими они не вырастали: у них не было надёжной опоры.

Чтобы размножаться, эти растения всё ещё нуждались в водной среде. Однако вскоре некоторые из них стали обзаводиться зародышами в виде крохотных спор с твёрдым покровом. Ветер переносил их на большие расстояния, и растения начали распространяться в глубь материков, в новые болотистые местности. Зачастую такие споры – единственные ископаемые свидетельства существования этих ранних растений, дошедшие до наших дней.

Читать дальше