Другие «стрелочники», регулирующие работу механизмов хронического стерильного воспаления, – транскрипционные факторы семейства FOXO. Эти белки, попадая в ядро, запускают экспрессию генов-антиоксидантов – таких как каталаза и марганцевая супероксиддисмутаза, – устраняющих АФК из цитоплазмы. Таким образом, действие FOXO, в противоположность NF-kB, противовоспалительное. В разных тканях могут быть преимущественно задействованы разные белки семейства.

Активность самих FOXO регулируется инсулиновым рецептором: инсулин приводит к фосфорилированию и деактивации FOXO при помощи очередной регуляторной киназы.

Интересна взаимосвязь воспаления с диетой. Опыты на крысах показали, что уровень инсулина повышается с возрастом при бесконтрольном потреблении пищи, снижаясь при ограничении калорий 10. Повышение уровня инсулина с возрастом приводит к деактивации FOXO и накоплению АФК, которые, как рассмотрено выше, запускают порочный круг хронического воспаления через путь NF-kB, направленность действия которого противоположна пути FOXO 11.

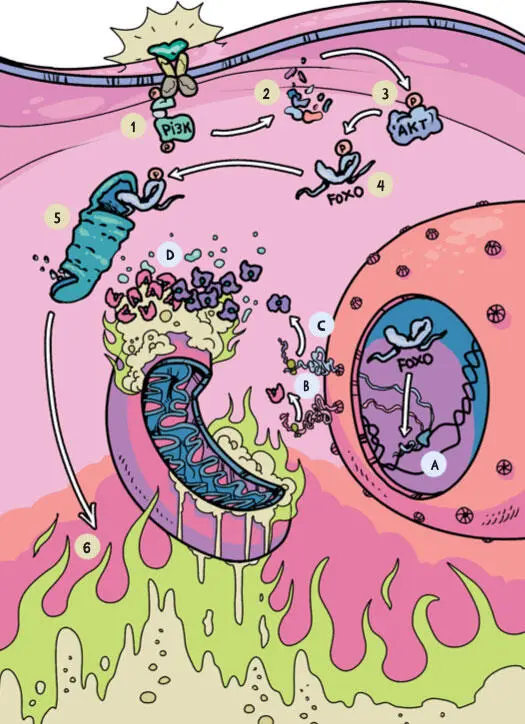

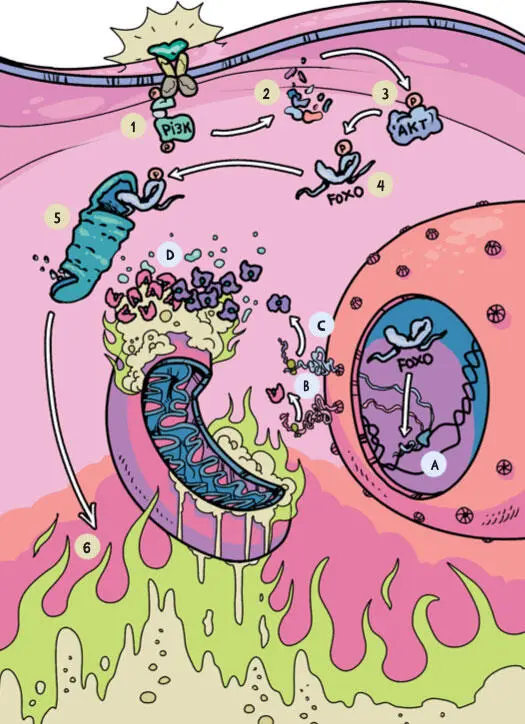

Рисунок 4.Взаимосвязь работы инсулина и накопления АФК. Инсулин при помощи регуляторных киназ (PIK3, AKT) фосфорилирует белки семейства FOXO, подавляя их активность в ядре. Это приводит к снижению экспрессии генов-антиоксидантов (ферментов каталазы (САТ)) и марганцевой супероксид дисмутазы (MnSOD), что, в свою очередь, вызывает накопление АФК и активацию хронического воспаления по NF-kB пути. Ограничение калорий способно снизить уровень инсулина и замедлить процесс.

1 – инсулин, связываясь с рецептором, фосфорилирует PIK3; 2 – запуск каскада реакций; 3 – фосфорилирование АКТ; 4 – фосфорилированн АКТ фосфорилирует FOXO, подготавливая его к протеолизу; 5 – протеолиз FOXO; 6 – в отсутствие FOXO происходит накопление АФК; (А) FOXO инициирует транскрипцию РНК, кодирующих каталазу (В) и MnSOD (С); (D) каталаза и MnSOD инактивируют АФК 11.

Что еще общего в старении различных клеток и органов? Падает активность геропротекторных генов (сиртуинов, синтазы оксида азота, антиоксидантов, митохондриальных белков и др.), растет активность генов, ускоряющих старение (связанных с воспалением, активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, повышением уровня фибронектина, накоплением коллагена и других). Все это происходит за счет эпигенетических изменений: тех, что не затрагивают генетический код, однако влияют на считывание информации с генов.

Эпигенетические модификации – небольшие молекулярные метки, обычно метильные или ацетильные группы на нуклеотидах ДНК (у человека на остатках цитидина) и на гистонах.

Эпигенетические профили (суммарное расположение всех эпигенетических модификаций) различны для всех тканей и типов клеток и изменяются с возрастом. Возрастные изменения эпигенома настолько явно коррелируют с количеством прожитых лет, что современные биологи оперируют таким понятием, как «эпигенетические часы» – расположение маркерных эпигенетических модификаций в наборе ключевых генов. По ним можно весьма точно определить биологический возраст организма, будь то лабораторная мышь или человек.

Наличие или отсутствие эпигенетических модификаций в конкретных генах напрямую влияет на их экспрессию. Как уже было упомянуто, провоспалительный фактор NF-κB повышает свою активность с возрастом, а факторы FOXO, антиоксидантные и противовоспалительные, напротив, снижают 10. Одна из причин – эпигенетическое изменение регуляции соответствующих генов.

Гипоталамус и порочный круг возрастного воспаления

Интересно, что подобные изменения (активация фактора NF-κB) в наибольшей мере затрагивают гипоталамус. Это область в промежуточном мозге, центральный регулятор нейроэндокринной функции мозга и гомеостаза нашего организма 12.

Именно его нейроны воспринимают, обрабатывают и реагируют на сигналы от жировой ткани (через лептин), поджелудочной железы (через инсулин) и прочие гормональные стимулы (через грелин, холецистокинин, панкреатический полипептид и другие гормоны), обеспечивая метаболическое и энергетическое равновесие. Он регулирует аппетит и расход энергии, циркадные ритмы, а еще деятельность желез внутренней секреции организма при помощи гипофиза.

Неспроста гипоталамус занимает одно из основных мест в исследованиях, связанных с процессами старения. Знаменитый геронтолог, доктор медицинских наук В. М. Дильман считал «большими биологическими часами» организма именно гипоталамус, о чем подробно рассказал в своем классическом труде 1981 года 13. Однако молекулярные механизмы связи гипоталамуса со старением в то время оставались неясны. Связать воедино воспаление, старение и гипоталамус удалось только в 2013 году. И снова ключевую роль сыграл иммунитет: оказалось, что наиболее значимый вклад в развитие воспаления в стареющем мозге вносят клетки микроглии 12.

Читать дальше