1.2. Ключевые аспекты исследований

Выделяя богословие истории как отдельное направление в богословской науке, мы столкнёмся с необходимостью систематизации его внутренней структуры, формирования основных актуальных направлений исследования в этой области.

Основанием для такой структуры может выступать, прежде всего, библейская и святоотеческая мысль [15] Здесь и далее в этой вводной главе (при упоминании библейского и святоотеческого материала) мы отсылаем читателя к обширному первому разделу нашего предыдущего исследования (См.: Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 25–317).

; заметим, что и сама работа по её выделению должна быть проделана почти с нуля, учитывая тот факт, что в новейшее время мы не встречаем – по крайней мере, в православной мысли – попыток такой структуризации. Имеющиеся исследования отдельных аспектов представляют лишь фрагменты целого, не составляя в совокупности его картины.

Впрочем, уже святоотеческая мысль даёт достаточно материала в этом отношении, хотя и разрозненного, рассеянного по просторам трудов, имеющих, как правило, непосредственно иные цели и задачи. Сведение его в единое целое, в некоторую систему, может быть основано на общеметодических подходах, применяемых к исследованию процессов как таковых, с учётом специфики нашего предмета. Так, первейшие вопросы, встречаемые при исследовании любых процессов, состоят в определении их общего масштаба и действующих сил [16] Субъекты и силы исторических процессов представляют в этом отношении, можно сказать, предмет в предмете.

. Следующей важнейшей и, в общем-то, ключевой областью для исследования выступает комплекс вопросов, так или иначе относящихся к выявлению и исследованию закономерностей, по которым данные процессы протекают. Наконец, заключительной областью направлений исследования можно полагать проблемы наиболее глубокой, точной и дифференцированной систематизации, например, связанные с моделированием конкретных процессов. На основании этой общей схемы мы и представим попытку нашей систематизации, отдельные важные аспекты которой будут подробно раскрыты в настоящей монографии, тогда как другие уже были раскрыты ранее.

1.2.1. Масштабы, силы, субъекты исторических процессов

Как для новозаветных текстов, так и для святоотеческой письменности I–II вв. характерно нерасчленённое отношение к личной и всеобщей истории, откуда среди первых христиан и возникали представления о скорой парусии и конце истории – вместе, как личной, так и всеобщей. Ошибочные хилиастические представления Древней Церкви также связаны именно с этим феноменом. Дальнейшая дифференциация в богословской мысли проблематики личной и всеобщей истории положила конец хилиазму как явлению – этот процесс занимает промежуток между III и нач. V вв. Такие авторы как Климент Александрийский и блж. Августин Иппонский представляют богословские модели, которые включают в себя взаимосвязанные разномасштабные планы личной, локальной и всеобщей истории. На основе этих моделей может быть сформирована систематическая (зеркально-троичная) классификация субъектов истории: универсумы мира и Церкви (Кафолическая Церковь), социумы мира и Церкви (общинное бытие), персоны мира и Церкви (человек как церковь).

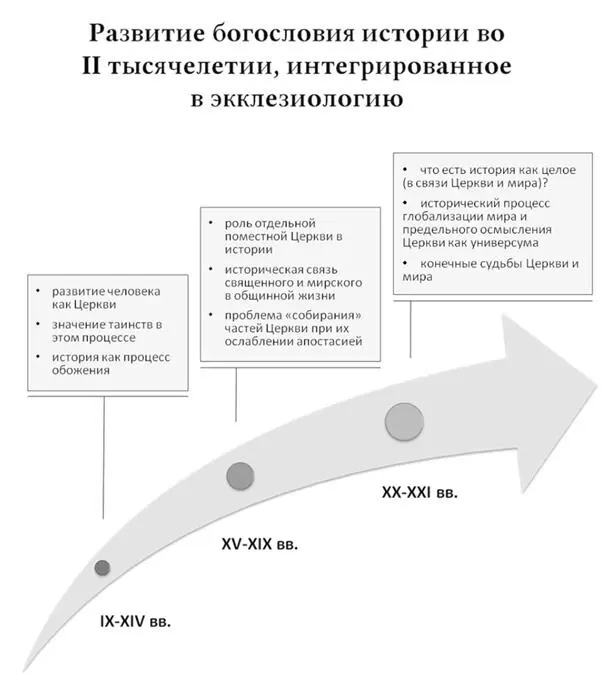

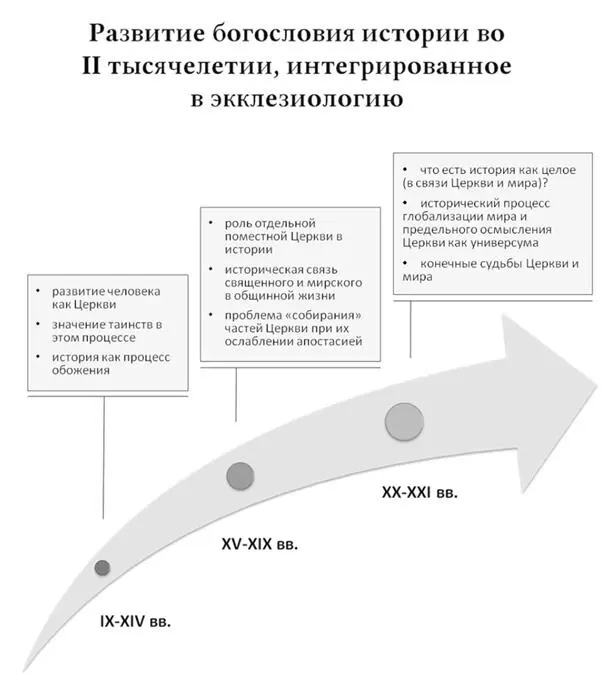

Уже во II тысячелетии деятельность субъектов истории будет более акцентуированно исследована в их отдельности друг от друга; анализ богословской проблематики этого времени позволяет выделить последовательную смену таких акцентов – от богословия личной истории к богословию истории универсальной, всеобщей [17] См.: Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 202–219.

.

Отдельного внимания требует исследование сил , действующих в отдельно взятой персоне, которые, хотя и не могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных исторических субъектов [18] В противном случае мы пришли бы к идее деперсонализации личности; подобный ошибочный подход характерен, например, для С. С. Хоружего. См., напр.: «(Человек есть) антропологическая реальность, лишенная неизменяемого сущностного ядра… человека нельзя более характеризовать “центром” – его остается характеризовать “периферией”» ( Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С. 14–15).

, однако взаимодействие их на «поле истории» отдельного человека имеет типологически прообразовательное значение по отношению к процессам, протекающим в макромасштабах истории. Следовательно, они также должны быть предметом внимания для богословия истории [19] См. ниже: п. 2.3.2.2.

.

Читать дальше