Признание духовного уровня в человеке окончательно выводит его из животного царства, за пределы своих психофизических границ, дает возможность совершить экзистенциальный акт вхождения в новое измерение свободы и ответственности. Данный взгляд делает человека еще более сложным явлением, проявляя его телесное, психическое и духовное измерения.

Однако нельзя не сказать и о трудностях описания содержательного наполнения данного измерения , научной неточности, об отсутствии какой-либо конкретности, ясности, четкости и т. д. Слова «духовность» и «измерение» метафоричны, формальны, понятны на уровне обыденного сознания, но крайне трудны в научном описании. (Впрочем, в этой недосказанности есть много возможностей, ведь каждый может наполнить их собственным субъективным содержанием.)

Категория « измерение» сложна в восприятии и синонимична таким понятиям, как: «другое измерение», «иная реальность», «параллельный мир». Предполагается существование иного, отличного от физической и психологической реальности измерения, другого пространственно-временного континуума, существующего в сознании человека и развивающегося по иным законам и стандартам.

Прилагательное « духовное», с одной стороны, намекает на содержательное наполнение, связанное с категорией Дух, однако, с другой – каждое направление трактует его по-своему, но в целом «по-светски», т. е. отлично от мировых религий.

В вышеуказанных психологических направлениях внутренний мир, внешний мир, духовное измерение рассматриваются как пространственно-временные реальности, существующие по различным законам, пока не изученным современной наукой. В настоящее время в психологии эти измерения представляют метафорическое описание опыта.

И тем не менее для психологического консультирования духовный уровень является не умозрительным конструктом, но реальностью, с которой и в которой происходит практическая работа.

Итак, в психологических направлениях, описывающих духовный уровень существования человека, считается, что он может жить одновременно во внешнем, внутреннем и духовном измерениях. Более подробно эту тему мы обсудим в главе 5.

§ 5. Представление о Человеке в теории самоорганизующихся систем

Мы рассмотрели феномен Человека с точки зрения мировых религий, философской антропологии, психологии. Теперь переместим взгляд наблюдателя на позицию синергетики – науки о самоорганизующихся системах.

В XIX в. французский химик Ш. Жерар описал два вида множеств: множество суммативное и множество системное, или система. Суммативное множество можно получить путем простого сложения элементов: в этом случае его свойства не отличаются от свойств каждого элемента и не изменяются с прибавлением к нему или с отнятием от него одного или нескольких элементов [118].

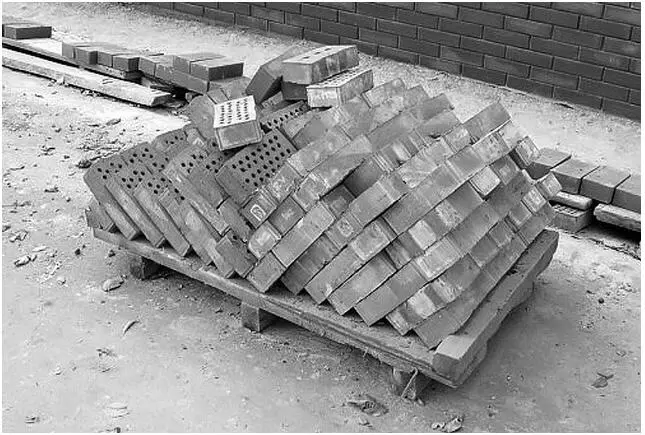

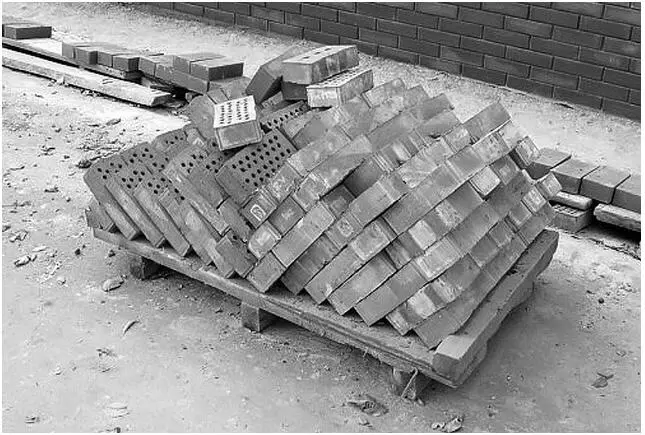

Фото 1.18

Свойство множества кирпичей, складированных в кучу, есть суммативное множество.

Если к нему добавить или из него изъять один или несколько кирпичей, оно качественно не изменится: множество останется грудой кирпича.

Системное множество, или система (от греч. systema – целое, соединение), представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, соединенных между собой и образующих целостное единство. Если из системы убавить, либо, наоборот, прибавить к ней один или несколько элементов, то ее свойства качественно изменятся (это будет уже другая система, с иными свойствами) [119].

Фото 1.19

Пример системного множества – дом, построенный из кирпича. Он обладает рядом свойств: защищает жителей от зимнего холода, летней жары, дождя, снега, пыли, шума и т. д. Если вытащить из дома несколько кирпичей, то изменятся все его качества и свойства: эстетические, теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие.

Все встречающиеся в природе системы различаются по масштабности и степени сложности – микро- и макросистемы. Например: нейрон [120], атом, молекула, клетка, живой организм, планета Земля, Солнечная система, галактика Млечный Путь, Метагалактика, – системы, внутри которых может находиться большое число нижестоящих систем.

Идея о поиске аналогий и общих закономерностей систем, различных по своей природе заинтересовала профессора Германа Хакена (р. 1927). Совместно с Ильей Пригожиным (1917–2003), с 70-х гг. ХХ в. ученые начинают изучение поведения сложных открытых нелинейных систем методами физико-математического моделирования. Результаты исследований привели к рождению мощного научного направления – теории самоорганизующихся систем, названного синергетикой.

Читать дальше