За последние сорок лет практически каждый период взрывного экономического роста сопровождался девальвацией национальной валюты. Финансовая открытость показывает полную неспособность управления обменным курсом. По оценкам Родрика, соглашения ВТО по анти-демпингу, субсидиям и компенсационным мерам, сельскому хозяйству, текстилю и праву интеллектуальной собственности в торговле не имеют в своей основе экономического обоснования, кроме меркантилистских интересов групп влияния в развитых странах. При этом двусторонние и региональные торговые соглашения обычно являются худшим выбором для развивающихся стран, так как налагают еще более жесткие обязательства взамен крох «доступа к рынку». Так, например, Акт о росте и развитии Африки, подписанный президентом США Биллом Клинтоном в мае 2000 года, предоставляет лучший доступ к рынку США только в том случае, если производители ткани в Африке используют произведенные в США нить и пряжу. Это ограничение, по мнению исследователей, серьезно сдерживает потенциальное экономическое развитие африканских стран.

Сегодня в Китае и Индии обеспечен ускоренный рост, что было достигнуто благодаря использованию сочетания либерализма и контроля. Финансовый же кризис 1997 года представляется результатом «полного» либерализма, а выход из кризиса Малайзии, например, во многом связан с контролем движения капиталов.

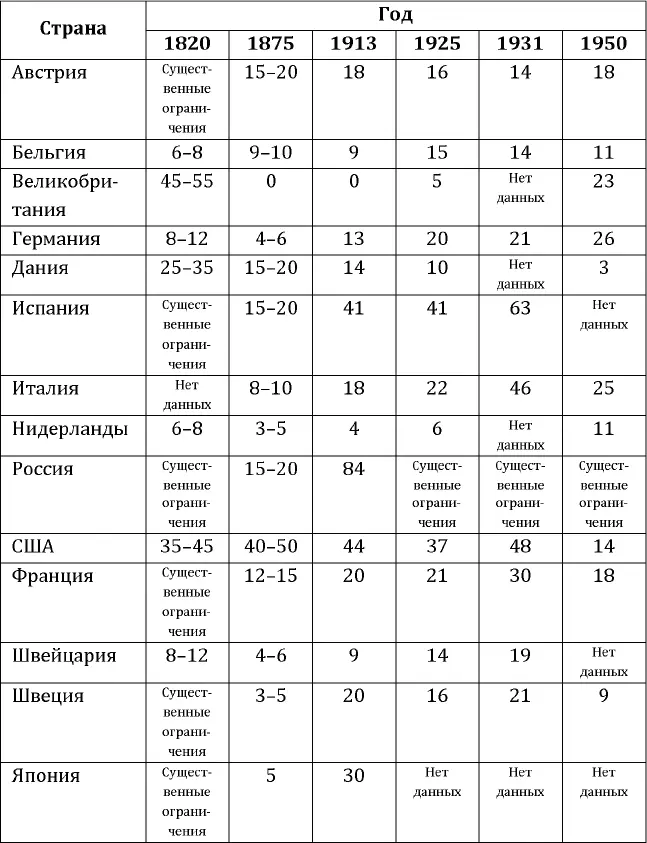

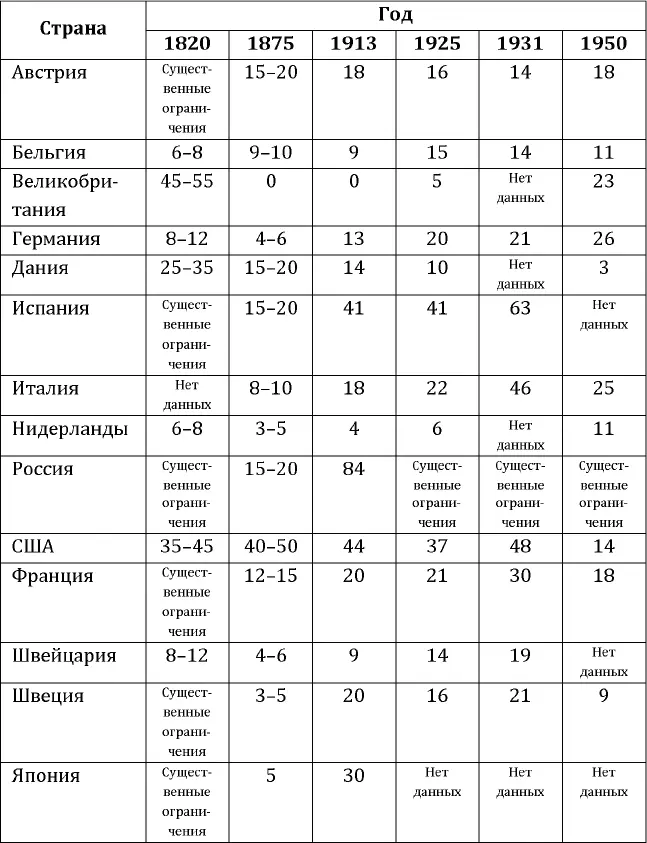

С исторической точки зрения, по мнению корейского экономиста Ха-Джун Чанга, протекционизм являлся причиной экономического роста богатых стран в течение двух веков. Для большинства стран с развитой рыночной экономикой изменение ставок таможенных пошлин происходило постепенно, и это изменение далеко не всегда было в сторону снижения. Так, в период экономического кризиса 1929 года таможенные пошлины были значительно выше, чем до кризиса. Более подробная информация по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представлена в табл. 1.

Таблица 1.Средние ставки таможенных тарифов на промышленные товары для выбранных стран на их ранних стадиях развития (в процентах от стоимости)

Источник: [5, с. 40]

Противник «либеральных мифов» Ха-Джун Чанг доказывает, что обращение к абсолютной свободе торговли в самых развитых странах, прежде всего Соединенных Штатах, является доминирующим оппортунизмом. Заставляя бедные страны производить только сырье и товары с низкой добавленной стоимостью, в производстве которых есть сравнительные преимущества, Соединенные Штаты «выбивают лестницу» развития из-под ног у развивающихся стран [6]. Параллельно с процессом создания групп в рамках многонациональных отношений Соединенные Штаты и Европейский союз все чаще прибегают к двусторонним и региональным договорам, в которых у них значительно более выгодное положение. Относительно будущего глобализации и ВТО можно услышать прогнозы, что глобализация все больше превращается «из соревнования экономических систем в соревнование социальных систем»[7].

Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в ВТО. Последствия их возможного введения для Беларуси

Согласно исследованию ВТО, спустя почти семь десятилетий после основания ГАТТ режим наибольшего благоприятствования(РНБ) более не является правилом, а практически является исключением. Большая часть торговли между крупными экономиками действительно осуществляется на основе РНБ. Однако то, что было названо «тарелкой спагетти» таможенных союзов, общих рынков, региональных и двусторонних зон свободной торговли, преференций и очень большого набора различных торговых соглашений, на практике привело к тому, что РНБ является исключительным режимом. Сложившаяся ситуация скорее может быть охарактеризована как режим наименее благоприятствуемой нации. Такая ситуация должна учитываться кандидатами на вступление в ВТО, и в частности Республикой Беларусь. Поэтому, вероятно, не приходится рассчитывать на то, что после вступления Республики Беларусь в ВТО страна будет участвовать в международной торговле на равных правах с другими государствами. Сложившиеся традиционные торговые отношения вне ВТО будут предоставлять более выгодные условия для торговли, чем РНБ в рамках ВТО.

Принцип не дискриминации, говорящий о том, что страна должна предоставить другим странам РНБ, лежит в основе послевоенной системы торговли ГАТТ/ВТО. Он описан в статье I ГАТТ в качестве центрального обязательства ГАТТ, которое стороны предоставляют другим участникам соглашения на своих рынках, и является одним из наиболее значительных прав ГАТТ, которые стороны могут требовать от других участников на внешних рынках. Хотя на практике влияние РНБ является несколько ограниченным санкционированной ГАТТ/ВТО торговой дискриминацией, включающей региональные торговые соглашения, в том числе таможенные союзы и зоны свободной торговли (статья XXIV ГАТТ 1947 года), Генеральной системы преференций ЕС для развивающихся стран. В настоящее время импорт в страны ЕС в рамках Генеральной системы преференций ЕС составляет порядка 1 триллиона 100 миллиардов [8], или 60 % от совокупного импорта ЕС без учета торговли между ее членами. Экспорт в рамках Генеральной системы преференций ЕС составляет порядка 800 миллиардов долларов, или 47 % от совокупного экспорта ЕС. Республика Беларусь исключена из списка стран, для которых действует система преференций в рамках Генеральной системы преференций ЕС.

Читать дальше