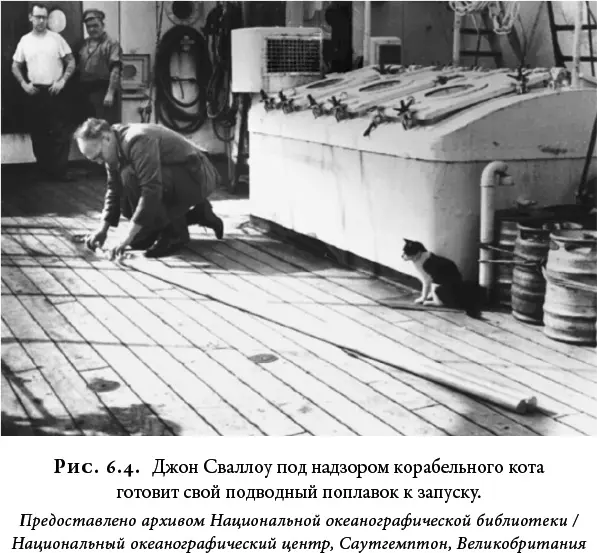

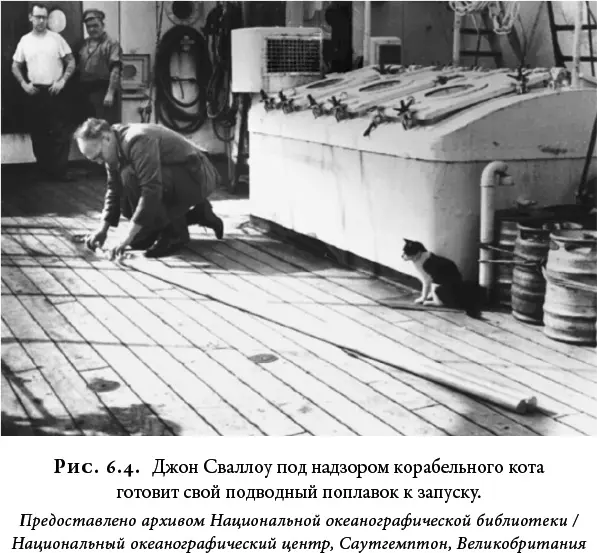

Сваллоу установил на лестничной клетке институтского здания большие емкости с водой и протестировал и отрегулировал свои поплавки. К 1957 г. они были готовы к испытанию в океане, и Сваллоу вместе с Вэлом Уортингтоном отправился на поиски глубинного обратного течения, которое, как предсказывал Стоммел, должно было находиться ниже Гольфстрима [273] Henry Stommel, «A Survey of Current Ocean Theory,» Deep Sea Research 4 (1957): 149–184.

. Данные, которые удалось собрать их экспедиции с помощью подводных поплавков, указывали на то, что такое течение действительно существует, однако их оказалось недостаточно, чтобы сказать, что это открытие означает с точки зрения глобального движения океанических вод. Теперь Стоммела и других интересовал следующий важный вопрос: как движется вода в открытом океане – в тех его районах, которые традиционно считались самыми спокойными и стабильными.

Вскоре такие данные были получены. Летом 1958 г. Сваллоу снова отправился на охоту, на этот раз за глубоководными течениями в восточной части Северной Атлантики неподалеку от побережья Португалии. Исследователи ожидали обнаружить подводные потоки, движущиеся со скоростью всего 1 мм/с, что соответствовало предполагаемой скорости самых медленных глубинных вод [274] John Swallow, «Variable Currents in Mid-Ocean,» Oceanus 19 (Spring 1976): 18–25.

. Но, как только они начали измерения, обнаружилось нечто очень странное. Некоторые поплавки двигались быстрее, чем ожидалось, и резко меняли направление. Так, два поплавка, плывшие на глубине 2,5 км на расстоянии всего 25 км друг от друга, перемещались с очень разными скоростями – один в десять раз быстрее другого [275] J. C. Swallow and B. V. Hamon, «Some Measurements of Deep Currents in the Eastern North Atlantic,» Deep-Sea Research 6 (1960): 155–168.

.

Однако убежденность в том, что на глубине могут существовать только медленные течения, была настолько сильна, что даже после получения опровергающих этот факт замеров следующую экспедицию подготовили исходя из того же самого предположения. Это было чревато серьезной проблемой, поскольку судам, которые следили за поплавками, приходилось время от времени заходить в ближайший порт для дозаправки – и по возвращении они рисковали попросту не догнать поплавки, если те плыли быстрее чем 1 см/с. В конце 1959 г. Сваллоу в составе новой экспедиции на судне «Эриз» отправился изучать Саргассово море к западу от Бермудских островов. Исследователи ожидали найти очередные доказательства существования глубоководного течения, предсказанного Стоммелом, но вместо этого обнаружили нечто совершенно удивительное. Первые же замеры показали, что в этом районе Атлантического океана присутствуют вихри – круговые течения диаметром около 100 км, скорость движения воды в которых в несколько сотен раз превышала ожидаемую. (К счастью, команда сумела изменить метод сбора данных, чтобы судно не отставало от поплавков.) Более того, дальнейшие измерения показали, что скорость этих кольцевых течений может быть еще выше. Ничто в теориях Стоммела не предсказывало и не могло дать объяснения этому [276] J. C. Swallow, «Deep Currents in the Open Ocean,» Oceanus 7, no. 3 (1961): 2–8; J. Crease, «Velocity Measurements in the Deep Water of the Western North Atlantic,» Journal of Geophysical Research 67 (1962): 3173–3176.

. Мало того что в Северной Атлантике были обнаружены вихри, они оказались настолько мощными, что не вписывались ни в одну из существующих моделей.

Хвост начал вилять собакой. То, что раньше считалось погрешностями, стало настолько бросаться в глаза, что игнорировать или пытаться вписать это в старую парадигму было уже невозможн [277] В автобиографии Стоммел отмечает, что к 1950 г. было хорошо известно о нелинейной динамике атмосферы, и возможность того, что океан имеет сходную динамику, «всегда сидела у нас в голове», но впервые научное наблюдение динамических вихрей в океане было проведено экспедицией «Эриз». Stommel, Autobiography , I-39; Carl Wunsch, «Towards the World Ocean Circulation Experiment and a Bit of Aftermath» in Physical Oceanography: Developments Since 1950 , ed. Markus Jochum and Raghu Murthugudde (Berlin: Springer, 2006), 182.

. Прежде всего требовалось «сосчитать» вихри – определить распространенность этого явления в океане. Но и такая задача не шла ни в какое сравнение со следующим вопросом: насколько важны эти вихри в более крупномасштабной океанической циркуляции? Итак, пришло время выяснить, что же в действительности происходит под поверхностью океана. А там, казалось, происходило невероятное: полученные данные позволяли предположить, что сам Гольфстрим был менее мощным явлением, чем порождаемые им вихри, – а это, в свою очередь, означало, что неумолимая диссипация энергии во все меньшие масштабы временно поворачивала вспять, как если бы чашка кофе со временем становилась не холоднее, а горячее. Разобраться в происходящем можно было, только поняв природу этих вихрей, – а для этого требовалось собрать максимум данных о них.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу