И вообще, Хрусталёв рассказывал, что еще в 1980-е гг. в странах Восточной Европы попадались подозрительно умные северокорейские студенты на ядерных и не только специальностях. Выглядели они лет на 17–18, но, скорее всего, это были именно те самые одаренные дети, которые уже получили высшее образование, и которых посылали за дополнительными знаниями. Засыпались они обычно на слишком профессиональных и слишком точных вопросах. Некоторые из них под благовидным предлогом были отчислены, потому что это слишком походило на промышленный шпионаж.

Кроме этого в Пхеньяне работает несколько десятков отраслевых институтов, включая Институт иностранных языков, куда мы нанесли визит.

Но сначала мы посетили не сам институт, а хагвон /колледж при нём. Таковой был создан еще в 1968 г., и Ким Ир Сен периодически посещал его, осматривая «ленинскую комнату», лингафонный кабинет и фотографируясь на память. В программе 8 языков – русский, английский, китайский, японский, арабский, французский, испанский, и, кажется, немецкий. Там учатся дети с 14 до 16 лет, которые поступают туда из провинций после экзамена по отбору и после трех лет изучения языка в начальной школе. Конкурс русского языка проводится каждый год. К сожалению, сейчас детей на месте не было – посадки риса, и поэтому все, кто может помогать деревне, уехали на поля.

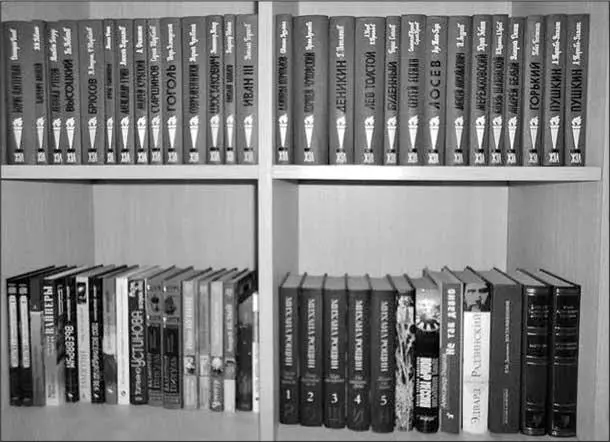

Книги на русском в Центре изучения русского языка, в том числе и из серии «ЖЗЛ»

Что же касается самого института, то он появился 15 ноября 1949 г. как школа русского языка. Здание для него выбрал лично Ким Ир Сен, и поначалу там было 18 преподавателей и 360 учеников. Затем, во время войны, они эвакуировались в Ыйчжу и кроме русского начали изучать английский и китайский. В 1960 г. на 370 учеников насчитывалось уже 100 преподавателей, и вуз переименовали в Институт международных отношений. Судя по всему, увеличилось количество языковых групп и уменьшилось количество студентов в каждой. С 1964 г. стали изучать японский, арабский, французский и испанский языки, однако, сколько языков там изучают сегодня, нам не сказали.

Здесь, увы, я должен отметить, что в свое время про навык пхеньянских переводчиков ходили легенды, в том числе и о том, что их практика в 1980-е гг. заключалась в подслушивании иностранцев в гостиничных номерах.

Преподаватели вуза курируют специальный телеканал, где идет обучение иностранным языкам. Как я понял, это примерный аналог четвертого канала ТВ в позднем СССР, на котором были и языковые программы, и лекции по физике и математике для поступающих в вузы. Кроме того, при инязе есть институт синхронного перевода и система дистанционного образования.

Носителей языка с самого начала не было, но сегодня в институте работают 19 иностранцев. Кто – интересно, потому что, опять же, если верить слухам, какое-то время английский язык там преподавали невозвращенцы из числа американских солдат. Это и те, кто остался после Корейской войны, и те, кто перебегал позже. Конечно, их было немного, и часть объявляли похищенными, но большинство делало это по идейным соображениям и даже снималось в кино КНДР в ролях «американских империалистов».

Как выглядит весь институт, нам толком посмотреть не дали. Здание напомнило старую советскую школу, где у входа на лестницу, опершись на бюро, стояла девушка в униформе, видимо из числа студентов.

24 апреля 2009 г. в инязе был открыт Русский центр. Открыт при поддержке фонда «Русский мир», на открытии присутствовали министр иностранных дел РФ СБ. Лавров, тогдашний посол в КНДР В. Е. Сухинин, глава «Русского мира» В. А. Никонов и Г. Д. Толорая как куратор его восточноазиатских программ. Центр проводит семинары и конференции по языку, литературе и культуре, два раза в неделю там преподает русская учительница из школы при посольстве. (Видимо на паритетных началах, поскольку корейский язык в посольской школе преподают.) Русисты учатся пять лет, но до того обычно три года в хагвоне. Кроме того, Русский центр проводит для едущих работать в Россию работников из КНДР экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Центр занимает одну комнату, на задах – большой стеллаж, набитый разнообразной и, честно говоря, довольно странно подобранной литературой, включая Радзинского – на мой вкус, много странной художественной литературы или «храмов России», мало технической литературы. С одной стороны – лингафонный кабинет, с другой – большой стол, за которым идут занятия, телевизор для просмотра учебных фильмов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу