Л сейчас, в век атома и космршеских полетов, в век научно-технической революции? Изменилась ли методика создания изобретений? Сейчас как никогда раньше человечество нуждается в изобретениях, призванных революционизировать технику, в изобретениях, увелртчршающих производительность труда — этого важнейшего условргя прогресса. И если раньше можно было подождать один-другой десяток или даже сотню лет, то теперь, в условиях, когда техника движется вперед семимильными шагами, такое промедление подобно катастрофе.

Так неужели же до сих пор не создано надежной методики изобретательства? Как же тогда создаются те тысячи изобретений, которые зарегистрированы в патентных фондах всех стран мира?

Оказывается, как Р1 тысячи лет назад, изобретения делаются все тем же древним и стихийным методом проб и ошибок, н изобретатель расплачивается за это колоссальной потерей времени. Несмотря на то, что ныне планируется все, вплоть до развития науки, процесс изобретательства остается практически неуправляемым.

Но должны же существовать попытки как-то исправить суще ствующее вот уже много лет положение с изобретательством?

Да, такие попытки предпринимаются. Рассмотрению их и посвящена эта глава.

Большинство зарубежных исследователей технического, изобретательского творчества пошло по пути усовершенствования метода проб и ошибок. Их лозунг - как можно больше проб в единицу времени. Иначе сказать — сделаем метод проб и ошибок более производительным.

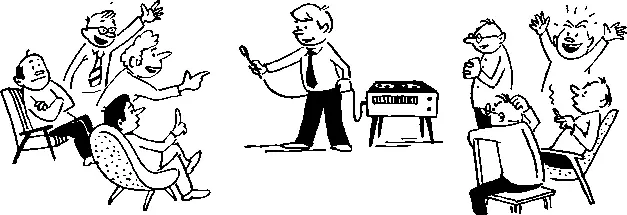

Одним из первых и популярных методов является так называемый «мозговой штурм» (брэйнсторминг). Автор этого метода американец Алекс Осборн. Метод осуществляется следующим образом.

- Для решения какой-то определенной задачи собирается группа от восьми до двенадцати человек самых различных профессий: инженеры, врачи, артисты, физики, химики и т. д. Это — так называемые генераторы идей. Желательно в качестве «генераторов идей» выбирать людей, склонных к фантазированию. Организатор «штурма» формулирует задачу перед «генераторами идей», и они должны в течение 15—45 минут высказать любые предложения для ее решения, в том числе явно ошибочные и шутливые. Причем в период «штурма» действует несколько

правил, основными из которых являются, во-первых, катвгориче-ческий запрет критики высказанных идей и, во-вторых, дальнейшее развитие любой высказанной идеи. Все предложения либо стенографируются, либо записываются на магнитофон и затем передаются другой группе — группе «экспертов», в число которых включаются люди с аналитическим, критическим складом ума. «Эксперты» должпы выбрать из всех высказанных идей наибо-лее перспективные.

Самым важным моментом в период «мозгового штурма» является создание непринужденной обстановкрц поэтому на «штурм» €

стараются не привлекать одновременно начальников и подчиненных, а также стараются разряжать обстановку хорошим юмором. В процессе «штурма» ведущий всячески поощряет наиболее «безумные» идеи, так как именно безудержный полет фантазии позволяет раскрепостить наше мышление и увидеть решение задачи с какой-то неожиданной точки зрения.

Надеемся, что теперь вам понятна главная идея «мозгового штурма». Один человек не может решить задачу? Будем штурмовать ее коллективно. Как в пословице «ум хорошо — два лучше». Или, в более современном изложении,— «в споре рождается истина».

Но честно-то говоря, гораздо чаще истина в споре умирает. Вспомните, всегда ли ваши идеи встречались с восторгом? Чаще всего — в штыки. Профессор В. Тильде и патентовед К.-Д. Штар-ке, сотрудники Центрального института сварочной техники в ГДР, так описывают это в своей книге «Нужные идеи» (М., «Мир», 1973):

«Рассмотрим такой гипотетический пример. На металлургическом заводе созывают совещание. Речь идет о строительстве новых подкрановых путей. Уже уточнили трассу, грузоподъемность, сроки, стоимость. И в тот момент, когда директор собирается произнести заключительное слово, некто Мюллер выпаливает: «Но ведь мы катаем малогабаритный лист! Рациональнее вместо крана установить ленточный конвейер!» Еще не закончив, он уже жалеет о сказанном. Его предложение встречают в штыки: директор — потому что новая точка зрения требует возобновления дпекуссии;

главный конструктор — потому что критикуется его проект; начальник транспортного цеха — потому что Мюллер влез в его епархию;

Читать дальше