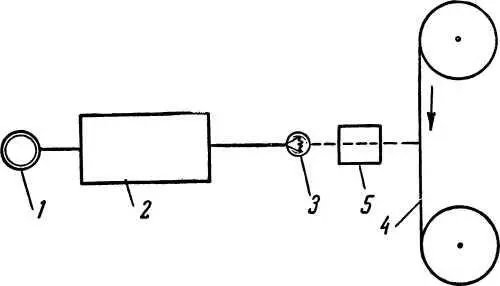

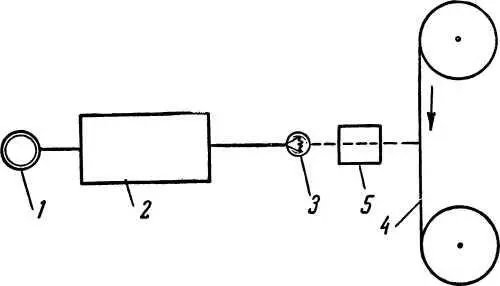

Для пояснения принципа фотографической системы звукозаписи обратимся к рис. 9.

Рис. 9. Схема фотографической записи звука: 1 — микрофон; 2 — усилитель; 3 — электрическая лампочка; 4 — кинопленка; 5 — оптическая система для фокусировки светового луча.

На нем мы видим приборы, знакомые уже нам из схемы электрической записи граммофонных пластинок. Схема начинается с микрофона, преобразовывающего звуковые колебания в электрические. Далее идет усилитель, повышающий их мощность. На выход усилителя включена необычная нагрузка — маленькая электрическая лампочка, наподобие лампочки от карманного фонаря.

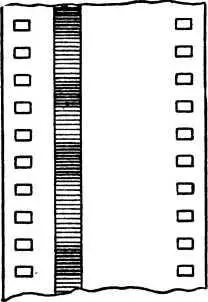

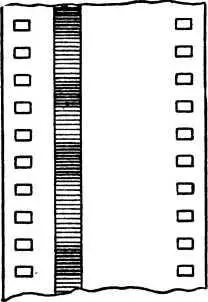

Попробуем говорить перед микрофоном. В такт речи лампочка будет вспыхивать то ярче, то слабее, так как через нее протекают усиленные токи микрофона. Звук таким образом оказался превращенным в свет. Его уже нетрудно сфотографировать в виде узкого продольного штриха. При помощи системы линз световой луч от лампочки направляют на движущуюся светочувствительную кинопленку и, как говорят фотографы, «засвечивают» на ней дорожку соответствующей ширины. Проявив пленку, мы увидим этот своеобразный звуковой след. Прозрачность (плотность) звуковой дорожки в различных местах будет неодинаковой: там, где лампочка светила ярче, пленка почернеет сильнее и наоборот (рис. 10).

Рис. 10. Запись переменной плотности .

Такую запись называют записью переменной плотности . Ширина звуковой дорожки по всей ее длине одна и та же и определяется шириной записывающего светового луча.

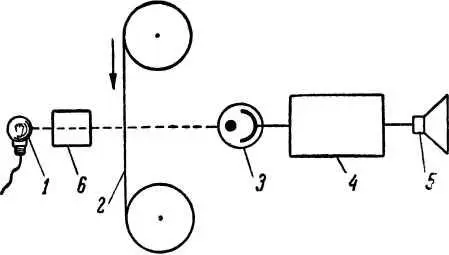

Теперь остается воспроизвести сделанную запись. Для этого пленку протягивают с той же скоростью и в том же направлении, что и при записи, перед постоянным источником света (например, электролампой, питаемой от аккумуляторов) так, чтобы луч света от этого источника проходил сквозь звуковую дорожку на пленке. Тогда сила света этого луча будет меняться в соответствии с изменением прозрачности звуковой дорожки. После этого мы приходим к задаче, обратной по сравнению с той, которая стояла перед нами при записи. Там мы звук превращали в свет, теперь надо свет превратить в звук, или, точнее, колебания светового потока превратить в звуковые колебания.

Еще в прошлом столетии было обнаружено, что некоторые вещества при освещении могут вырабатывать электрический ток и тем более сильный, чем более яркий свет воздействует на них. Такое явление, названное фотоэлектрическим эффектом, было впервые изучено профессором Московского университета А. Г. Столетовым. Сам прибор получил название фотоэлемента. Воспользуемся им для воспроизведения фотографической звукозаписи. Установив фотоэлемент позади пленки так, что световой луч, прошедший через звуковую дорожку, попадет на него, мы получим в цепи фотоэлемента электрический ток, изменяющийся в соответствии с прозрачностью звуковой дорожки, т. е. в соответствии с произведенной записью. Так как этот ток очень слаб, надо прибегнуть к его усилению при помощи лампового усилителя (рис. 11).

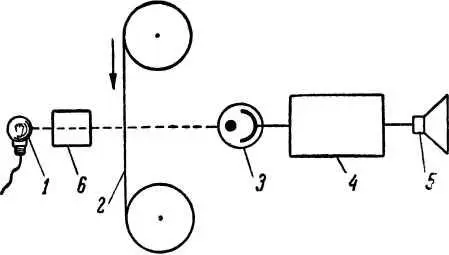

Рис. 11. Схема воспроизведения фотографической записи: 1 — постоянный источник света (электролампа); 2 — пленка с записью; 3 — фотоэлемент; 4 — усилитель; 5 — громкоговоритель; 6 — оптическая система для фокусировки светового луча.

На выход усилителя включается громкоговоритель, который преобразует электрические колебания в звуковые, чем и заканчивается процесс воспроизведения.

Рассмотренная нами фотографическая запись переменной плотности использовалась в записывающих аппаратах системы проф. П. Г. Тагера, при помощи которых снимался первый советский художественный звуковой кинофильм «Путевка в жизнь». Правда, преобразование электрических колебаний в колебания светового потока при записи осуществлялось там не электрической лампочкой, как было показано на рис. 9, а специальным сложным прибором — модулятором. Но характер звуковой дорожки был таким же.

В аппаратах другой системы — системы проф. А. Ф. Шорина — благодаря особому устройству модулятора при записи изменялась не сила светового луча, а его ширина. В результате звуковая дорожка на пленке получалась неизменной прозрачности во всех своих частях, но переменной ширины (рис. 12).

Читать дальше