С другой стороны цепи располагался приемник, представлявший собой электромагнит, управлявший металлическим рычагом (изначально электромагнит управлял пером). Пока механизм, оснащенный натянутой пружиной, медленно протягивал бумажный свиток через устройство, перо скакало по бумаге, выписывая на ней точки и тире. Человек, умеющий читать азбуку Морзе, переводил эти точки и тире в буквы и складывал слова.

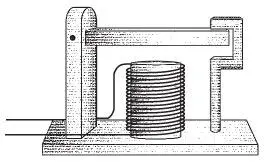

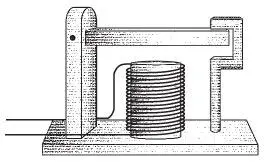

Да, люди ленивы, и телеграфисты вскоре обнаружили, что код вполне можно переводить, прислушиваясь к длительности ударов пера. В итоге от пера отказались, заменив его более традиционным телеграфным клопфером, который выглядел примерно так.

При нажатии телеграфного ключа электромагнит в клопфере опускал подвижную планку и делал характерный «клик». Когда ключ отпускали, планка отскакивала обратно и издавала звук «клак». Быстрое «клик-клак» соответствовало точке, более долгое «клик-клак» — тире.

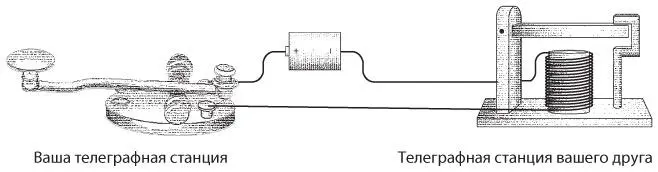

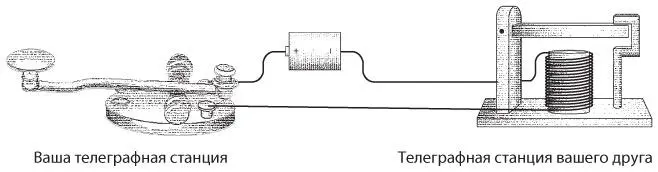

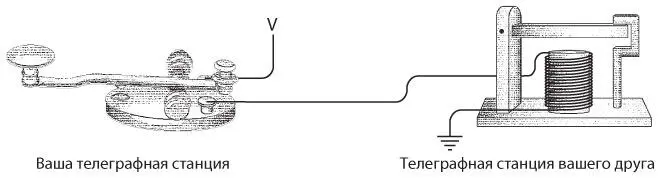

Ключ, клопфер, батарею и несколько проводов можно подключить друг к другу, как в случае со световым телеграфом, о котором мы говорили в предыдущей главе.

Для соединения двух телеграфных станций достаточно одного провода, вторую часть цепи замкнем через землю.

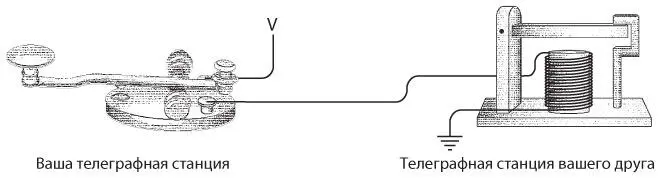

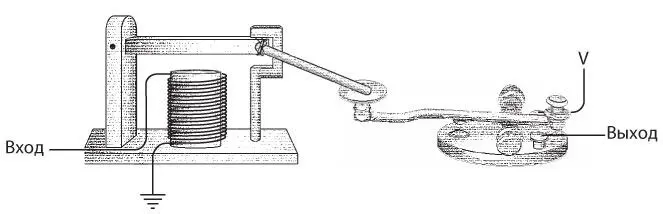

Как и в прошлой главе, заменим подключенную к земле батарею буквой V . Соответственно, полноценное однонаправленное устройство будет выглядеть так.

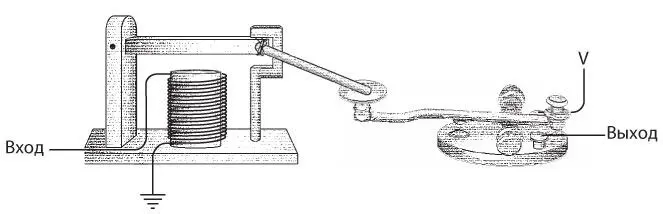

Для двунаправленной связи нам просто потребуются еще один ключ и передатчик. Примерно такое устройство мы и собирали.

Именно с изобретения телеграфа начинается эпоха современных телекоммуникаций. Впервые людям удалось общаться с собеседником за пределами видимости и слышимости, причем гораздо оперативнее, чем при отправке почты на галопирующей лошади. Гораздо интереснее, что в этом изобретении применялся двоичный код. В более современных средствах кабельной и беспроводной телекоммуникации (телефон, радио, телевизор) от двоичного кода отказались, и вновь он вошел в употребление с возникновением компьютеров, компакт-дисков, цифровых видеодисков, цифрового спутникового телевещания и телевидения высокого разрешения.

Телеграф Морзе превзошел другие модели отчасти потому, что хорошо работал при помехах на линии. Как правило, провод между ключом и клопфером оставался функционален. Другие телеграфные системы были не столь неприхотливы. Я уже упоминал, что большая техническая проблема, связанная с телеграфом, заключается в сопротивлении длинных проводов. Хотя на некоторых телеграфных линиях использовалось напряжение до 300 вольт, и они нормально работали на расстоянии до 480 километров, неограниченно длинных проводов не бывает.

Решение сконструировать систему ретрансляторов очевидно. Через каждые 320 километров можно усадить оператора, дать ему ключ и клопфер и поручить: «Получил сообщение — передай его следующему».

Теперь представьте, что телеграфная компания пригласила вас на работу в качестве такого оператора. Посадили вас где-нибудь в глуши между Нью-Йорком и Калифорнией в хижине, где есть только стол и стул. Через восточное окно в комнату протянут провод, подключенный к клопферу. Телеграфный ключ запитан от батареи, а из батареи в западное окно протянут второй провод. Ваша задача — принимать входящие сообщения из Нью-Йорка и пересылать их в Калифорнию.

Поначалу вы предпочитаете дождаться целостного сообщения, а затем переслать его. Записываете буквы, соответствующие щелчкам клопфера, а когда сообщение закончится — пересылаете, отстукивая ключом. Рано или поздно вы догадаетесь, что сообщение удобнее транслировать прямо в процессе получения, не записывая его целиком. Так экономится время.

Однажды вы пересылаете сообщение, смотрите, как скачет вверх-вниз планка клопфера, смотрите на собственные пальцы, как вы управляетесь с ключом. Снова смотрите на клопфер, снова на ключ — и осознаете, что ключ скачет в унисон с клопфером. Выходите на улицу, берете дощечку, находите шнурок и при помощи дощечки и шнурка связываете клопфер с ключом.

Теперь все работает само, а вы можете устроить свободный вечер и пойти порыбачить.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу