Морзе получил образование в Йеле и изучал искусство в Лондоне. Он стал успешным портретистом. Портрет генерала Лафайета (1825) кисти Морзе до сих пор экспонируется в Ратуше Нью-Йорка. В 1836 году Морзе баллотировался в мэры Нью-Йорка как независимый кандидат и получил 5,7 % голосов. Кроме того, он был одним из первых, кто всерьез увлекался фотографией. Морзе учился у самого Луи Дагера и сделал одни из первых дагеротипов в Америке. В 1840 году он обучил этому искусству 17-летнего Мэтью Брэди, который вместе с коллегами впоследствии создал один из самых запоминающихся снимков Гражданской войны в США, портреты Авраама Линкольна и Сэмюэла Морзе. Все это лишь ремарки к его разносторонней карьере. В наши дни Сэмюэл Морзе наиболее известен как изобретатель телеграфа и азбуки, названной в его честь.

Мгновенная связь в глобальных масштабах, к которой мы так привыкли, – относительно недавнее изобретение. В начале XIX века можно было общаться либо в реальном времени, либо дистанционно, но то и другое сразу было невозможно. Дистанция реального общения была ограничена силой голоса (никаких звукоусилителей не существовало) и зоркостью собеседника (правда, вас могли рассматривать в подзорную трубу). Общаться на больших расстояниях можно было по переписке; для доставки писем требовались время и транспорт: лошади, поезда или корабли.

За многие десятилетия до изобретения, сделанного Морзе, предпринимались многочисленные попытки ускорить дистанционную коммуникацию. Самые примитивные варианты были связаны с выстраиванием цепочек людей-передатчиков. Они стояли на холмах и размахивали флажками, пользуясь семафорной азбукой. Существовали и более сложные конструкции с руками-манипуляторами, которые, в сущности, выполняли те же функции, что и люди-семафоры.

Идея телеграфа (в буквальном переводе с греческого «пишу далеко») в начале XIX века определенно витала в воздухе, и кроме Морзе за нее пытались браться другие изобретатели. Морзе приступил к экспериментам в 1832 году. В принципе, идея электрического телеграфа проста: на одном конце провода проделываем какие-то манипуляции, эффект которых наблюдается на другом конце. Именно это и получилось у нас, когда мы конструировали дальнобойный фонарик. Однако Морзе не мог пользоваться лампочкой в качестве сигнального устройства, поскольку саму лампочку изобрели лишь в 1879 году. Вместо этого он задействовал явление электромагнетизма .

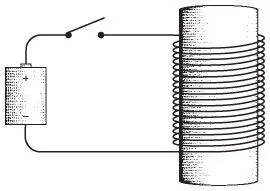

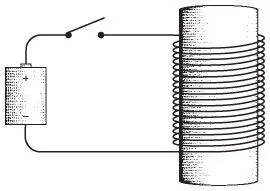

Если взять железный прут, обмотать его несколькими сотнями петель тонкого провода, а затем пропустить по этому проводу ток, прут превратится в магнит. Тогда он станет притягивать другие железные и стальные предметы. (В электромагните хватает тонкого провода, чтобы возникало достаточно высокое сопротивление, не допускающее короткого замыкания). Если отрубить ток, то железный прут теряет магнитные свойства.

Электромагнит — основа телеграфа. Когда мы включаем или выключаем рычаг с одной стороны цепи, эффект наблюдается на другой стороне.

Первые телеграфы Морзе были сложнее более поздних моделей. Морзе считал, что телеграф должен выводить какую-то информацию на бумаге, как потом будут говорить компьютерщики, создавать физическую копию. Естественно, это не обязательно должны быть слова, поскольку это слишком сложно. Но что-то на бумаге нужно записывать, будь то каракули или точки и тире. Обратите внимание: Морзе не мог выйти из плоскости и думал о бумаге и чтении, точно как Валентин Гаюи полагал, что в книгах для слепых должны быть выпуклые буквы алфавита.

Хотя Сэмюэл Морзе уже в 1836 году уведомил патентное бюро о том, что изобрел рабочую модель телеграфа, лишь в 1843 году ему удалось добиться разрешения на публичную демонстрацию этого устройства в Конгрессе. Исторический день наступил 24 мая 1844 года, когда телеграфная линия связала Вашингтон и Балтимор и по телеграфу удалось успешно передать библейскую фразу: «Чудны дела Твои, Господи».

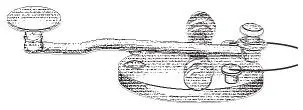

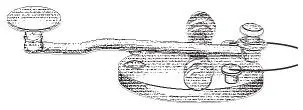

Обычный телеграфный «ключ» для передачи ссобщений выглядел примерно так:

Несмотря на вычурный вид, это был просто переключатель, оптимизированный для максимально скоростной работы. Чтобы подолгу работать с таким ключом, его было удобнее удерживать между большим, указательным и средним пальцами и стучать им вверх-вниз. Короткий удар ключом соответствовал точке из азбуки Морзе, длительное нажатие — тире.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу