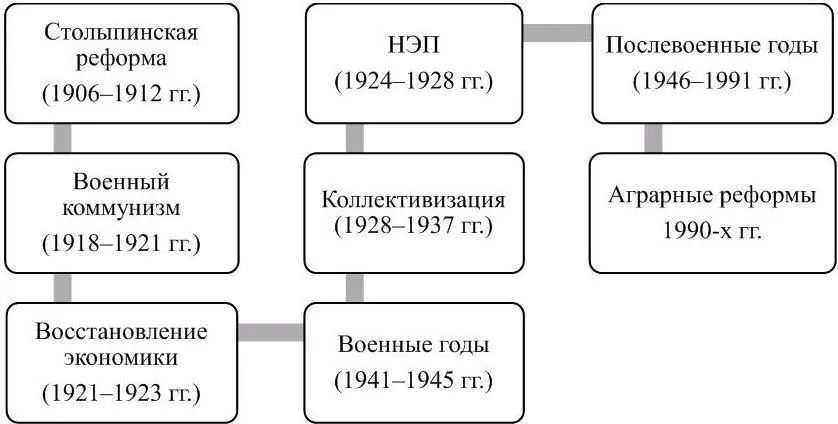

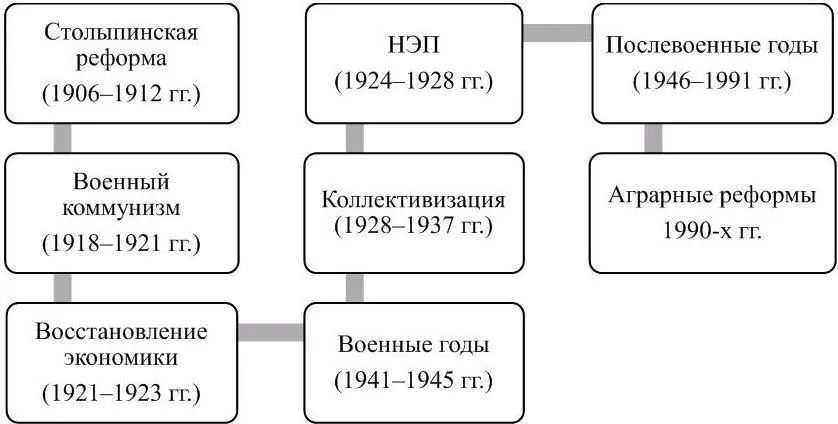

Среди этих преобразований можно выделить 8 этапов в развитии сельского хозяйства в России (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Исторические этапы развития сельского хозяйства

Общий рисунок развития на протяжении всего века оставался один и тот же: преобладание в этом развитии политических факторов над экономическими, игнорирование законов развития сельского хозяйства, пренебрежительное отношение власти к нуждам российских крестьян. Исключения были, но скорее случайные, потому краткосрочные и без особых позитивных последствий. Одним из таких исключений была столыпинская аграрная реформа.

За 8 лет столыпинских реформ в России было обустроено 20,3 млн. десятин земли, организовано около 1,6 млн. хуторов и отрубов (1 млн. в результате землеустройства), ликвидирована чересполосица до 1-3 полей, сокращена дальность полей до 0,5 км. от усадьбы.

В результате столыпинских реформ на землеустроенных участках использования современных технологий, механических орудий труда появилась возможность освоить производство ряда новых сельскохозяйственных культур (например, сахарной свеклы и кукурузы) и видов животноводческой продукции (производство пушнины).

В результате проведенных реформ на 12 % расширились в России посевные площади, на 15 % (до 8,5 ц/га) увеличилась средняя урожайность зерновых, в 1,35 раза возрос вывоз хлеба за границу (1913 г. к 1904 г.), началось массовое переселение крестьян в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию и на Дальний Восток, население которых за годы реформ увеличилось вдвое, было положено начало созданию в массовом порядке крестьянских кооперативов, которых к началу 1914 г. насчитывалось в России более 31 тыс., в том числе 6 тыс. сельскохозяйственных обществ, артелей и товариществ [5].

Революционные преобразования в 1917 г. ознаменовали наступление принципиально новых экономических и политических условий, характеризующихся диаметрально противоположными взглядами и правящей элиты на сельское хозяйство вообще и на источники его финансирования в частности [6].

Этап с 1917 по 1920 г. характеризуется отсутствием слаженной программы действия правительства в отношении аграрного сектора и попыткой принять антикооперативные меры, связанные с национализации потребительской и кредитной кооперации. Кредитование деревни предполагалось сосредоточить либо исключительно в руках государства, либо напрямую подчинить ему кооперативные кредитные организации, чтобы не потерять власти над крестьянством в целом. Это было одной из причин полной дестабилизацией рынка сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственное производство вновь приобретает натуральный, потребительский характер, денежное обращение в стране подорвано, российский рубль стремительно теряет свою покупательную способность [7].

В первые военные годы (1914-1916 гг.) в России наблюдалось увеличение посевных площадей, а в революционные – сокращение (в 1917 г. по сравнению с 1913 г. на 7 %), усилившееся в 1918-1928 гг., что во многом предопределили сумбурные аграрные реформы временного правительства России, а затем советской власти в годы Гражданской войны, продразверстки, продналога и НЭПа.

В начале 1918 г. в России было положено начало ликвидации частной собственности на землю, права на которую лишались все слои общества, кроме крестьян. В соответствии с Декретом власти Советов о земле крестьянам было отдано безвозмездно более 150 млн. га удельной, помещичьей, монастырской и прочих видов земли, что было равносильно конфискации этих земель. Такой же принцип был применен к лесам, водам и недрам [5].

К концу 1920-х гг. был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства, к окончательному отказу от ориентации на личное крестьянское хозяйство [8].

Помимо земли и прочих угодий в руки крестьян передавалось все движимое и недвижимое имущество примерно на 300 млн. р. Были ликвидированы огромные ежегодные платежи помещикам и сельской буржуазии за аренду земли (примерно на сумму 700 млн. р. золотом), был аннулирован долг Крестьянскому поземельному банку, составлявший к тому времени 3 млрд. р.

Период восстановления экономики России (1921-1925 гг.) оказал в целом положительное влияние на развитие отечественного сельского хозяйства, чему в немалой степени способствовала начатая весной 1921 г. замена продразверстки продналогом. В результате голода 1921-1922 гг., поданным ЦСУ, продразверстка унесла свыше 5 млн. (точная цифра 5053 тыс.) человеческих жизней [5].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу