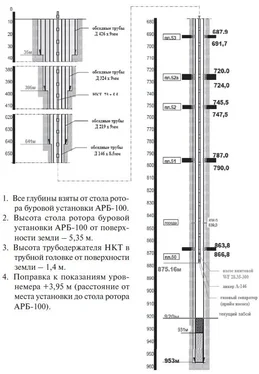

Первое опробование процесса гидроразрыва угольного пласта в Кузбассе было проведено в 1960 г., на Южно-Абинской станции «Подземгаз» (на чистой воде и без песка). На опытном газогенераторе № 4 было пробурено пять вертикальных скважин на пласт «VI Внутренний» и на глубину 240 м [10]. Одной из основных целей эксперимента было соединение всех пяти скважин в один канал.

Гидроразрыв угольного пласта на этой глубине, как правило, начинался при давлении 8,0–8,5 МПа. График зависимости расхода воды от давления ее нагнетания аналогичен кривым на рис. 5.

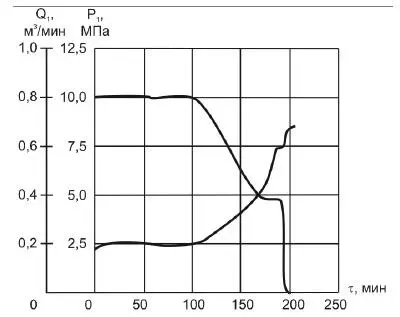

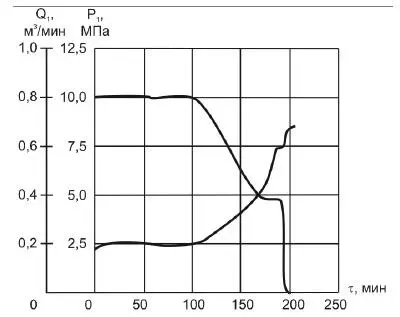

Для иллюстрации процесса гидроразрыва угольного пласта «VI Внутренний» на рис. 6 представлено изменение основных его параметров на одной из скважин.

Рис. 6 – Изменение давления и расхода воды во времени при гидроразрыве угольного пласта «VI Внутренний»

Через 2 часа давление нагнетания воды стало падать, а расход – расти. Щель гидроразрыва достигла соседней открытой скважины, удалённой на 25 м от нагнетательной скважины. По прошествии 3 часов давление нагнетания упало практически до нуля, а темп закачки вырос с 200 до 700 л/мин

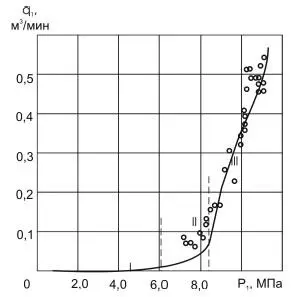

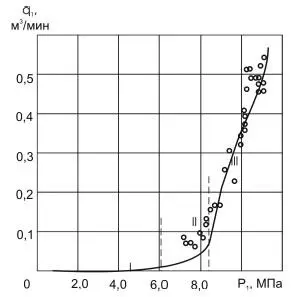

Механизм и развитие процесса гидравлического разрыва угольного пласта водой целесообразно рассмотреть на рис. 7.

Рис. 7 – Зависимость расхода воды, нагнетаемой в угольный пласт, от давления

Здесь представлены параметры процесса нагнетания воды через одну из скважин в угольный пласт «VI Внутренний», имеющий на глубине 240 м мощность 1,8 м и газопроницаемость 4–5 мД. С увеличением количества воды, нагнетаемой в скважину, росло давление нагнетания. Однако характер этой зависимости был различным по участкам графика. Можно выделить три характерных участка.

На первом участке прием воды с ростом давления увеличивается по прямой. Это свидетельствует о том, что вода движется в угольном пласте (в этом интервале изменения давления нагнетания) по природным порам и трещинам без их структурного изменения.

На втором участке восходящая ветвь кривой поднимается все круче и круче по мере роста давления нагнетания. Это связано с началом изменения структуры природных пор и трещин, что вызывает более быстрый, чем на первом участке, рост приема воды скважиной при увеличении давления нагнетания.

В пределах третьего участка прием воды увеличивается пропорционально росту давления нагнетания. Однако угол наклона прямой здесь во много раз превосходит угол наклона прямой на первом участке графика. Это объясняется движением воды в угольном пласте теперь уже в основном по новым трещинам и щелям, гидравлическое сопротивление которых значительно меньше, чем в нетронутом угольном пласте неизменяемой структуры.

Прием воды начинался только при давлении 2,5 МПа, так как в момент испытаний над горизонтом нагнетания воды был статический столб подземных вод, равный 200–220 м.

Итак, при достижении критического давления наступает структурное изменение угольного пласта. Характерно, что величина этого критического давления, названного давлением разрыва угольного пласта, зависит от глубины его залегания, механической прочности и удельного веса покрывающей толщи пород:

P p= 0,01 H • Y П+ P доп,

(2)

где Р р– давление разрыва угольного пласта, МПа;

Н – глубина залегания угольного пласта на горизонте нагнетания воды, м;

Υ п– средний удельный вес пород покрывающей толщи, г/см 3;

Р доп– дополнительное давление, необходимое для преодоления сил сцепления между отдельными слоями угля, МПа.

Как правило, дополнительное давление, необходимое для разрыва угольного пласта, равно 1,0–2,0 МПа и связано с механической прочностью угля.

В рассматриваемом случае давление разрыва равнялось приблизительно 8,0 МПа (Р р= 0,01 240 • 2,5 + 2,0 = 8,0 МПа).

Аналогичные кривые характерны для всех случаев гидроразрыва угольного пласта.

Ясно, что если рабочая жидкость гидроразрыва будет более вязкой (масло, нефть, гель и др.), чем вода, то давления разрыва угольного пласта можно достичь при меньших темпах закачки. При добыче нефти, в тех случаях, когда глубина залегания пласта достигает нескольких километров, а давление разрыва – 30,0–50,0 МПа, рабочей жидкостью служит, как правило, нефть. В угольной промышленности применяют в основном воду.

Читать дальше