Основная проблема заключалась в том, что у обычных автоматических устройств определенному сигналу соответствует также одно заранее определенное действие. Иначе говоря, обычное автоматическое устройство не способно к «поведению». Требовалось создать устройство, которое могло бы не только получать информацию, но и обрабатывать ее – то есть, на основе полученного сигнала оценивать сведения об окружающей обстановке и совершать одно из нескольких возможных действий. Следствием этих требований являлась также способность к хранению информации – иначе устройство не могло бы оценить, насколько изменилась обстановка.

Результатом работы по разработке такого устройства явилось создание электронно-вычислительной машины (компьютера).

Таким образом, электронно-вычислительная машина (ЭВМ, компьютер) является результатом развития автоматических устройств, и ее отличительной чертой является способность не только воспринимать сигналы из окружающего мира, но и обрабатывать эту информацию.

ЭВМ: принцип действия, понятие, классификация

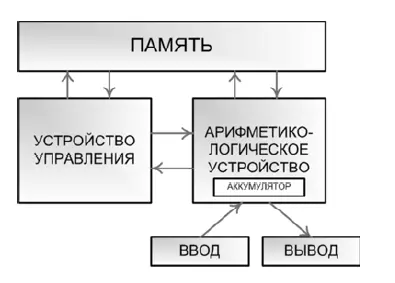

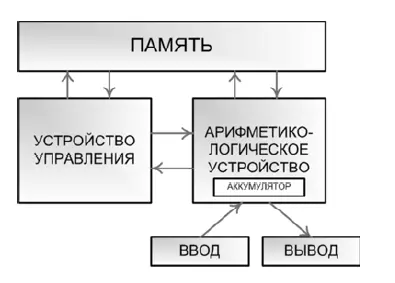

В силу предъявляемых требований ЭВМ должна была иметь:

• устройство для получения (ввода) информации;

• устройство для хранения информации (память);

• устройство для обработки информации (включает в себя два компонента: 1) арифметическо-логическое устройство, предназначенное для оценки ситуации и 2) устройство управления, предназначенное для выбора способа поведения);

• устройство для вывода результатов обработки информации.

Работа компьютера происходит следующим образом:

– устройство ввода информации воспринимает сигнал и преобразует его в устройство обработки информации;

– устройство обработки информации (арифметически-логический блок) преобразует сигнал в машинно-читаемый код, который передается в блок управления;

– блок управления разделен на ячейки, в каждой из которых «находится» определенная команда, способная производить действия с информацией;

– полученный сигнал активизирует команду из первой ячейки, которая может исполнять какую-либо из следующих операций:

• выполнение логических или арифметических операций с помощью арифметически-логического блока;

• чтение из памяти данных для выполнения арифметических или логических операций;

• запись результатов в память;

• ввод данных из внешнего устройства в память;

• вывод данных из памяти на внешнее устройство.

– после выполнения команды из первой ячейки активизируется следующая ячейка с другой командой. Однако этот линейный порядок может быть изменен с помощью команд передачи управления (перехода). Они заставляют устройство управления активизировать ячейки не одну за другой, а переходить туда, где находится необходимая для решения данной задачи команда.

– после выполнения последней команды результаты обработки информации выводятся на внешнее устройство.

Очевидно, что способности машины в целом определяются количеством ячеек в блоке управления и объемом содержащихся в них команд. Чем больше ячеек – тем больше команд, тем больше задач может решать машина. Например, в калькуляторе количество ячеек невелико, команд по обработке информации там немного. Поэтому калькулятор может работать с числовыми данными, но не способен производить операции с текстовыми или визуальными данными.

Необходимо отметить, что перед создателями первых вычислительных машин стояла проблема – должны ли устройство для хранения информации (память) и устройство для ее обработки находиться в разных аппаратах, или лучше их объединить.

У каждого решения были свои положительные и отрицательные качества.

Разделение памяти и управления позволяло упростить программирование, снижало возможность сбоев, облегчало работу пользователей. На первой машине, в которой память и управление разделялись («Марк I», разработанной в Гарвардском университете), данные хранились в электромеханических устройствах, а программы вводились с помощью перфорационных лент. Разумеется, операции с данными и операции с программами приходилось осуществлять по-разному. Однако это же повлекло увеличение размеров машины и появление дополнительных сложностей в ее обслуживании. Поскольку идея была выдвинута преподавателями Гарвардского университета (главный разработчик – Говард Эйкен), то принцип разделения «памяти» и «программы» в рамках вычислительного устройства получил наименование «гарвардской архитектуры».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу