а) обмен людьми;

б) взаимодействие поведений;

в) обмен информацией.

Система органов внутренних дел, комплектуясь, поглощает (ассимилирует) 96 96 О процессах ассимиляции и диссимиляции в отношениях между системой и ее внешней средой см.: Афанасьев В . Научное управление обществом. – С. 14; Богданов А. А . Всеобщая организационная наука: Тектология. – Часть 2. – Изд. 3. – М. – Л.: Книга, 1927. – С. 20.

индивидов из населения, воздействует на них, в известном смысле перерабатывает, включает в свой состав в качестве новых компонентов. С другой стороны, отдельные сотрудники органов внутренних дел с течением времени перестают быть таковыми (уходят на пенсию или увольняются по иным причинам) и при последующем функционировании системы предстают уже в качестве компонентов населения – составной части среды функционирования. Таким образом, состояние населения (общественное мнение в отношении органов внутренних дел и т.д.) в определенной степени детерминируется ассимилированными средой бывшими компонентами системы «органы внутренних дел».

Функционирование органов внутренних дел как целеустремленной системы характеризуется также взаимодействием физических поведений: с одной стороны, осуществляемых системой для движения к поставленной цели, а с другой – поведенческих реакций различных компонентов среды. Направленность поведенческих реакций населения различна: они могут влиять на объект управляющих воздействий в том же направлении, что и управляющая система (органы внутренних дел), а могут и в противоположном, возможно разновариантное влияние на продуцирование и прохождение в сфере управляющих воздействий органов внутренних дел.

Наконец, третьим каналом, по которому осуществляется взаимодействие органов внутренних дел с населением, являются информационные процессы, процессы обмена информацией. С одной стороны, население представляет из себя обширное поле сбора осведомительной информации для органов внутренних дел, с другой – «урожайность» этого поля в значительной мере зависит от характера и интенсивности исходящей от органов внутренних дел управляющей информации. Этой последней детерминируются реакции среды и в двух других направлениях взаимодействия.

Органы внутренних дел – динамичная, саморегулирующаяся система. В определенных параметрах, не выходящих за пределы ограничений системы, они могут целенаправленно воздействовать на условия своего функционирования, влиять на компоненты среды, в частности, на ее «выходы» с целью улучшения условий борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.

В ситуациях, когда реакции среды имеют дезорганизующий, возмущающий характер и начинают превышать допустимые пределы, воздействие на нее становится необходимым.

В то же время, когда целеустремленное воздействие на среду инициирует в ней процессы, способные оказать существенные управляющие воздействия на объект управления органов внутренних дел, воздействие на компоненты среды (на население, в частности) становится целесообразным, если ресурсные затраты для этого окажутся более эффективными, чем затраты сил и средств для оказания непосредственного воздействия на объект управления.

Таким образом, по инициативе и в результате действий органов внутренних дел взаимоотношениях их с населением могут перерасти из взаимодействия функционирующей системы со средой во взаимодействие управляющей системы с объектом управляющих воздействий.

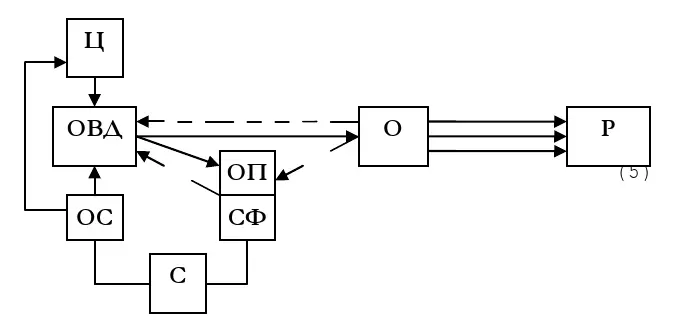

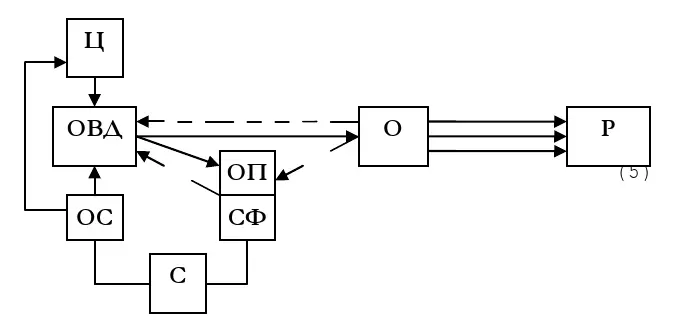

В этом случае принципиальная схема приобретает следующий вид:

где ОП (промежуточный объект), тот компонент среды функционирования (населения), который избран для оказания инициирующих воздействий. (Пунктирными стрелками обозначены обратные связи, которые не указывались при составлении предыдущих схем.)

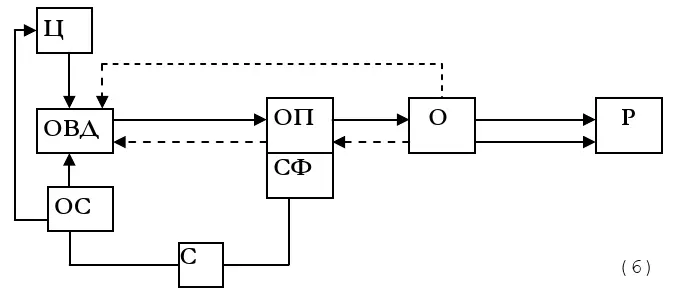

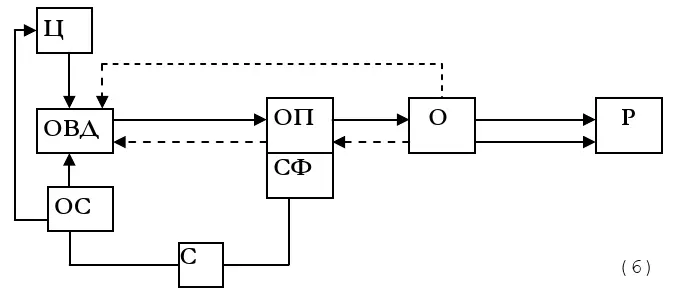

В отдельных случаях может оказаться целесообразным, чтобы орган внутренних дел вообще не оказывал непосредственных управляющих воздействий на объект, а преобразования в нем достигались путем инициации соответствующих управляющих воздействий промежуточного объекта. Тогда схема (5) приобретает следующий вид:

Итак, поскольку органы внутренних и отдельные их функционеры в процессе осуществления повседневной деятельности (и ради повышения ее эффективности) воздействуют на компоненты среды функционирования с целью их преобразования и перевода отрицательных факторов в положительные (в менее отрицательные, в нейтральные), то население как объект исследования предстает в этих ситуациях уже не как компонент среды функционирования, а как объект управляющих воздействий. Правоохранительный орган в этих случаях являет собой субъект управления, а импульсы, исходящие от населения, приобретают характер обратной связи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу