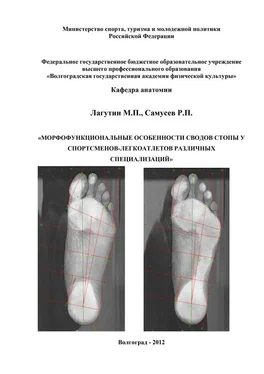

По данным литературы участие стопы в выполнении опорной функции неоднозначно. Так, например, в исследованиях Гурфинкеля В.С. (1965) установлено, что при вертикальной позе в норме масса тела на стопу распределяется следующим образом: 20,5 % – на передневнутренний отдел стопы, 18,4 % – на передненаружный отдел, 5,5 % – на область свода и на пятку – 55,6 %.

Стопа испытывает ежедневные, постоянные физические нагрузки различной длительности и интенсивности, реагирует на их воздействия активным противодействием, направленным на сохранение её целостности и высокой работоспособности. Головки плюсневых костей (кости, расположенные непосредственно за пальцами ног) соприкасаются с полом по всей своей поверхности. Наиболее типичный и легко распознаваемый недостаток – «искривление ноги» (или tibia varum). В этом случае линия, проходящая через пяточную кость, отклоняется от центра. Но даже при нормальном строении стопы возникают существенные различия в двигательном цикле, по-разному проявляющиеся во время ходьбы и бега. При ходьбе стопы ставятся попеременно вправо и влево, достаточно далеко друг от друга, так что центр тяжести тела перемещается из стороны в сторону. При беге же стопы ставятся почти на одной линии. Чем быстрее человек бежит, тем более прямолинейно перемещается его центр тяжести. Но для того чтобы стопы попадали на одну линию при беге, они должны слегка закручиваться вовнутрь .

При беге стопа выполняет две основные функции. Соприкасаясь с опорой, она смягчает удар, позволяя подошве ноги приспособиться к неровностям опорной поверхности. В момент отталкивания стопа выполняет роль рычага, выбрасывающего тело вперед. Биомеханика стопы во время бега – довольно сложный вопрос. Двигательный цикл стопы с нормальным строением состоит из нескольких непрерывных фаз. Первоначально поверхность соприкосновения стопы с опорой расположена с внешней стороны пятки, пяточная кость закручивается. В фазе продвижения вперед стопа поворачивается вовнутрь (пронация) и затем выравнивается в полете. После того как подошва стопы коснулась опоры, она изменяет свою функцию и становится рычагом, выбрасывающим тело вперед. В период опоры на пятку объем пронации в подтаранном суставе составляет примерно 10°.

При нормальной походке пронация возникает в начале фазы опоры и продолжается в течение 8-10 % этой фазы. Сама пронация в подтаранном суставе приводит к появлению дополнительной подвижности в поперечном суставе предплюсны, раскрепощает стопу, позволяя ей приспособиться к неровностям рельефа плоскости опоры. Пронация в подтаранном суставе, занимающая более 8-10 % от общей продолжительности фазы опоры, считается избыточной (Доронин А.М., 1999; Лапутин А.Н., 2003; Селуянов В., 2005).

При беге объем, скорость и продолжительность пронации в подтаранном суставе больше, чем при ходьбе. У бегущего человека пронация начинается уже после касания пяткой пола, на первых 20 % продолжительности фазы опоры. Пронация достигает своего максимума на 40 % от общей продолжительности фазы опоры и может продолжаться до 85 % от длительности этой фазы. Кроме того, сама фаза опоры при беге гораздо короче, чем при ходьбе (Тюпа В., 1981).

Фаза одновременного переноса характерна только для бега. Это время, в течение которого обе стопы не соприкасаются с землей: одна нога завершает фазу переноса, стопа опускается на землю, а другая только что оторвалась от земли после фазы опоры (Cavanagh P.R., Nigg B.M., 1987). В основном сила прилагается к внутренней стороне стопы (область головок двух первых плюсневых костей). Отметим, что пяточная кость во время всего цикла то поворачивается вовнутрь, то кнаружи. Обычно угол отклонения стопы от нормального положения равняется примерно 4°. Во время вращательного движения стопы коленный сустав также вынужден поворачиваться вовнутрь. Однако чрезмерная пронация стопы приводит к усилению вращения колена и, следовательно, к дополнительным осложнениям и травмам (Дюсенова А.А., Кокорина Е.А., Ли Хюн Чжу 2004).

Наиболее распространенный недостаток – гиперпронация или чрезмерное закручивание стопы вовнутрь перед отталкиванием. Угол поворота пяточной кости превышает норму 4°. Это движение создает дополнительные напряжения, передающиеся верхним звеньям ноги, в результате чего связки и соединительные ткани испытывают перегрузки.

Благодаря своему сводчатому строению стопа выполняет опорную, рессорную и локомоторную функции. Последняя главным образом заключается в том, что, производя отталкивание от опорных поверхностей, стопа обеспечивает возможность активного перемещения всего тела в пространстве при ходьбе, беге, прыжках. С помощью стоп вертикальные нагрузки, передаваемые нижней конечностью, трансформируются в горизонтальные и передаются на опору (Янсон Х.А., 1975; Филатов В.И., 1980; Аруин А.С., Зациорский В.М., 1983; Арсланов В.А., Бальсевич В.К., Запорожанов В.А., 1987; Скворцов Д.В., 1992). Если при беге в манеже на длинные дистанции крутизна виража почти не влияет на результат, то на средних и тем более коротких дистанциях это влияние очень существенно. Результаты биомеханического исследования бега по повороту (Green G., 1995 -1997) свидетельствуют о том, что спортсмену необходимо преодолевать большую величину центростремительной силы, спринтер становится как бы тяжелее и для сохранения оптимального параметра бегового шага ему необходимо прилагать дополнительные усилия. Данные кинематики движений свидетельствуют о различиях в динамике угловой скорости коленного сустава левой и правой ноги, особенно в период опоры (Бальсевич В.К., 2009).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу