Подобные рассуждения во многом справедливы и по отношению к малым ГЭС и к другим типам генерирующих установок на основе ВИЭ.

Еще одним препятствием является то, что различные модели генерирующих агрегатов ВЭС имеют разные кривые распределения выработки энергии, и две разные, но одной и той же мощности при одной и той же скорости ветра в 9 м/с будут производить, возможно, одинаковый объём энергии, а при 13 м/с – уже разный объём.

Это значит, что отклонение скорости ветра от расчётной влияет на одни турбины больше, чем на другие. Именно поэтому любой серьёзный производитель оборудования всегда производит перерасчёт имеющихся у девелопера проекта ВЭС данных по скорости и направлениям ветра, чтобы убедиться в однозначном предпочтении выбранного типа ветроагрегата по той кривой выработки энергии, которая имеется у рассматриваемых моделей.

Эта очевидная для специалистов ветроэнергетики проблема сильно затрудняет прямолинейное сравнение ветроагрегатов только по КИУМу.

Сказанное выше не имеет отношения к оборудованию станций на биомассе и биогазе, оценка КИУМа и эффективности которых соответствует традиционным сложившимся подходам.

Соотношение между рассчитываемым тарифом и используемым при этом расчёте КИУМ представляет собой отрицательную корреляцию: более высокие значения коэффициента приводят к снижению требуемого тарифа для любого проекта для поддержки внутренней ставки доходности (IRR) на уровне, равном стоимости капитала, и наоборот.

Это означает, что неправильное определение КИУМ (при прочих равных условиях) может «искусственно» привести к установлению «неправильного» тарифа и, как следствие, к некорректной оценке инвестиционного проекта.

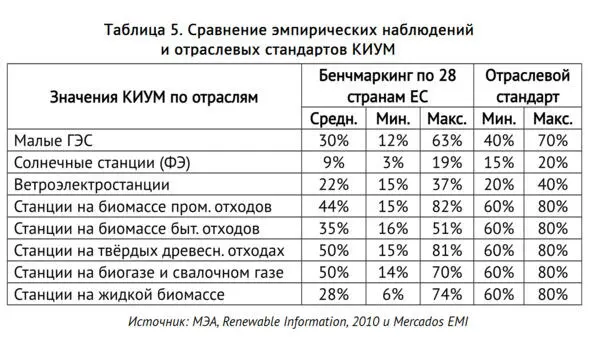

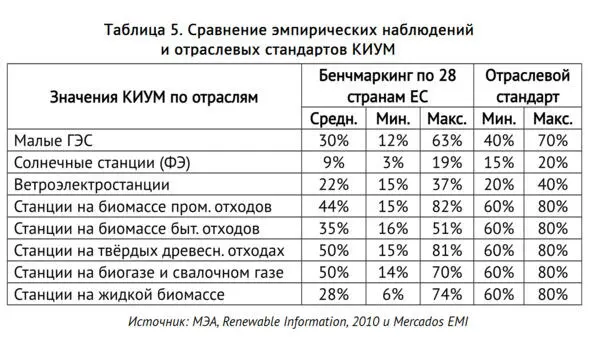

Проведённый бенчмаркинг значений индикаторов КИУМ для различных технологий, а также анализ соответствующих отраслевых (технологических) стандартов приведён в Таблице 5 в виде интервалов.

При расчётах выработки нами были использованы медианные значения интервалов.

4.1.3. Технологические допущения и параметры расчётов

Суммарный ресурсный потенциал ВИЭ, представленный в Таблице 1 ранее, был преобразован в величины мощности генерации, выраженные в МВт в соответствии со средними коэффициентами КИУМ для конкретных технологий. Учитывая недостаточность детальной и актуальной информации, по каждому планируемому проекту в рамках моделирования использовалось предположение, что этот потенциал распределен равномерно по интервалам мощности станций, за исключением малых ГЭС, в отношении которых были найдены данные о том, что малые ГЭС> 10 МВт могут составлять до 70% суммарного потенциала, мини-ГЭС <10 МВт – 20% суммарного потенциала и микро-ГЭС <1 МВт – остальные 10%. Остальные индикаторы технических и технологических параметров и допущений были использованы следующим образом.

Средний КПД станций. Так как часть станций использует для производства энергии топливо, то при расчёте их выработки, основанной на суммарном ресурсном потенциале необходимо учитывать КПД этих станций. При расчётах нами были приняты следующие средние значения индикаторов КПД:

• станции на сельскохозяйственной биомассе – 28—30%

• станции на промышленной биомассе – 30%

• станции на биогазе – 28—34%.

Потребление станциями произведённой энергии на собственные нужды. Доля производимой электростанциями энергии, идущая на так называемое собственное потребление, варьируется по технологиям генерации, но обязательно должна учитываться в расчётах объёмов выработки. Игнорирование фактора потребления части выработанной электроэнергии на собственные производственные и хозяйственные нужды станций может исказить величины ожидаемых объёмов производства энергии и, следовательно, соответствующие величины выручки от её продажи, что с неизбежностью скажется на оценке эффективности любого энергетического проекта.

Автору не удалось встретить научного обоснования величин расходов энергии станциями на собственные нужды. Тем не менее, исходя из сложившейся практики и метода аналогий в тех случаях, когда он применим, автором предлагаются следующие величины индикаторов потребления на собственные нужды станций по технологиям.

Для объектов солнечной генерациипредлагается индикатор расхода на собственные нужды станции на минимальном уровне 0,5%, т.к. для производственных целей потребления электрической энергии на этих станциях нет. Потребление для хозяйственных нужд предполагается очень небольшим.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)