Н.Я.Петраков. Кибернетические проблемы управления экономикой. Стр. 52.

В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 380.

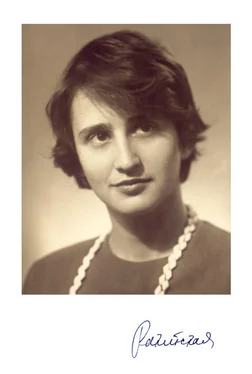

В 1975–1979 Г.Я.Ракитская обучалась в аспирантуре Института экономики АН СССР. Ею была подготовлена и защищена диссертация на тему: «Методологические основы определения социально-экономической эффективности научно-технического прогресса. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. (Специальность 08.00.01 – политическая экономия)» /Институт экономики АН СССР/ Москва. 1979. 222 с.

Публикуемая работа является авторским изложением диссертации, опубликованным в 1982.

"Конечная цель", естественно, условный термин. Состояние, адекватное названной цели, "конечно" только относительно этой цели. В.И.Ленин, предваряя в "Великом почине" определение классов, писал: "А что это значит "уничтожение классов»? Все, называющие себя социалистами, признают эту конечную цель социализма, но далеко не все вдумываются в ее значение" [1. с. 15],

Естественно, в том случае, если в сущностные характеристики не включены излишне конкретные параметры или не упущены какие-либо из необходимых. Такие теоретические ошибки возможны. Но возможно также сегодня на научной основе сформулировать некорректируемые характеристики. Это – дело фундаментальной теории. Если же на вооружение принимается излишне или недостаточно конкретизированная цель, её приходится уточнять, в том числе и по мере развития общественных наук.

Именно поэтому сущность конечной цели может быть выражена и как «полное благосостояние», а этапных целей – как достижение качественно определённых уровней благосостояния. Но это только в том случае, если компонентами благосостояния считать и материальное благосостояние (то есть удовлетворение потребностей посредством потребления результатов материального и духовного производства), и все другие социально-экономические стороны образа жизни (характер и. содержание труда, роль в управлении и т. п.).

Однако ранг безусловной реализации не есть ранг первоочередной реализации: приоритетность и очерёдность – не одно и то же.

Имеется в виду не какая-либо одна форма распределения ресурсов между звеньями хозяйства (например, фондироваваниё), а вся совокупность форм планомерной звенной и целевой организаций трудовых, материальных, финансовых и природных ресурсов.

На ступенчатый характер процедуры выявления оптимального варианта указывал ещё В.В.Новожилов. Он связывал его о существованием элементов эффекта, не поддающихся непосредственному измерению, но тем не менее "как-то" сопоставляемых и взвешиваемых планирующими органами [8, с. 62–63].

Тот факт, что экономисты вовлекают в свои исследования и факторы производства, не являющиеся результатами воспроизводственной деятельности, ничуть не меняет нашего утверждения. Эти факторы привлекаются экономистами лишь как условия, определяющие производительную силу труда.

Некоторые экономисты показали, что экономическим задачам отвечают не только чисто числовые, но и нечисловые виды соизмерений [9, С.39]. Это, несомненно, шаг вперёд.

Авторы статьи Г.Я. Ракитская и Б.В.Ракитский.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13. С. 81.

Петровский А., Туровский М. Потребность. – Философская Энциклопедия, т. 4. С. 328. М.: Советская Энциклопедия, 1967.

Субъективный характер целей и субъективизм в постановке целей – существенно разные явления. Первое означает, что люди вполне сознательно направляют свои действия на достижение определённых результатов. Второе – синоним волюнтаризма, произвола в постановке целей, т. е. синоним игнорирования или неверного отражения объективных условий, делающих нереальным достижение выдвинутых целей.

У В.И. Ленина – это вопрос о «направителе планомерности» (см.: Ленин В. И. Замечания на второй проект программы Плеханова. – В. И. Ленин. ПСС, т. 6. С.232).

Ф. Энгельс – Петру Лавровичу Лаврову, 12–17 ноября 1875 г. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 34. С. 138

Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4. С.426.

Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4. С.183.

Читать дальше