В Московскую артиллерийскую контору из правительствующего сената был прислан указ об изготовлении большого Успенского колокола. В деле по этому поводу, начатом в августе 1730 г., говорится:

«...Колокол лить артиллерийского ведомства колокольному мастеру Ивану Моторину, определя к нему для вспоможения московского Арсенала пушечного мастера одного, учеников 10 человек, а для лучшего вылития того колокола, над мастеровыми смотрения и к покупкам всяких к тому литью припасов и материалов определить от полевой артиллерийской команды артиллерийских офицеров двух человек».

Факсимиле И.Ф. Моторина

Готовясь к отливке, мастер заранее обдумывал и процесс подъёма колокола. Иван Моторин докладывал:

«К подъёму де оного колокола надлежит быть в покупе припасов: 4 столба сосновых, длиною на 12 сажен, в отрубе по 8 вершков, ценою по 6 рублёв за дерево, сто брёвен еловых длиною по 3 сажени, в отрубе по 5 вершков, ценою по восемь рублёв. Четыре ворота со всем убором, кроме канат, по 10 рублёв за ворот, на те вороты два каната мерою по 60 сажен, весом по 50 пудов, ценою по 80 коп. за пуд, восемь блоков 40 рублёв, а ежели нанять — 16 рублёв, сани, на чем вести колокол, из дубового лесу 16 рублёв, на подъем оного 100 рублёв, и того 308 рублёв, и, по определению коллегии Экономии минувшего февраля 28 дня, велено к подъёму того колокола на лесные и прочие припасы с наёмным блоком и мастером за работу означенное число деньги 284 рубли ему выдать и во утверждение взять у него Моторина сказку с подписанием взятья штрафа, что ему вышеозначенный колокол на Ивановскую колокольню поднять и утвердить, как надлежит, конечно, к наступающему празднику святых, без всяких отговорок, а при оном подъёме и утверждении никакого повреждения тому колоколу не учинить, а ежели паче чаяния несмотрением его, Моторина, тот колокол может как повредиться, и ему, Моторину, перелить в такой же вес и поднять и утвердить, как надлежит, своими материалами и работными людьми, не требуя от коллегии экономии ничего».

Колокол должны были отлить по чертежам, сделанным в Артиллерийской конторе. Так как там не было искусных резчиков для изготовления из дерева моделей икон, изображений императрицы, царя Алексея Михайловича и различных украшений и надписи, то из Петербурга, из интендантской конторы пьедестального дела были выписаны мастера Василий Кобылев, Пётр Галкин, Пётр Кохтев, Пётр Серебряков и формовального дела мастер Пётр Луковников, «с платою первым четырем по шесть рублей, а последнему по пять рублей в месяц жалованья».

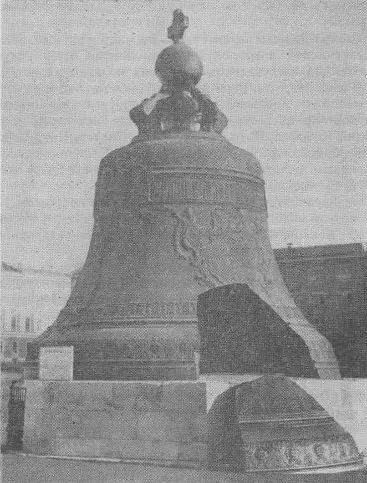

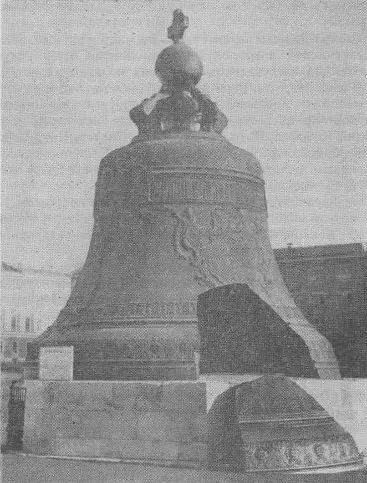

Царь-колокол на постаменте

Предварительно Моторин отлил небольшую (весом 12 пудов) модель колокола. Чертежи, смета и модель, а также две модели механизма подъёма колокола были отправлены в Петербург для утверждения.

В связи с тем что вся подготовка, включая утверждение проекта, заняла около двух лет, непосредственная работа по изготовлению формы колокола, постройке печей и др. была начата лишь в январе 1733 г.

Для изготовления формы колокола были сделаны по чертежам, составленным русскими мастерами, два шаблона, один из них для внутреннего профиля, второй — наружного.

Формовку Царь-колокола производили на Ивановской площади, чуть восточнее колокольни Ивана Великого. Для этой цели была вырыта яма десятиметровой глубины, боковые стороны которой укрепили дубовыми брусьями с металлическими креплениями и обложили кирпичом. У основания ямы вбили дубовые сваи, на которых установили железную решётку для более прочного основания так называемой постели. Затем приступили к выкладке цоколя болвана. Диаметр этого фундамента был больше диаметра будущего колокола. В центре фундамента, высота которого была 35 см, было оставлено отверстие для выхода газов.

На фундамент наложили второе кольцо из кирпича, но уже на глиняной массе. На это кольцо установили шаблон. Затем, руководствуясь шаблоном, из кирпича сделали форму болвана. Всю стопу кладки для прочности укрепили проволокой, потайными полосами и обручами.

После этого на болван слоями наложили глиняную формовочную массу. Выровненная шаблоном, она образовала нужную форму внутренней части колокола. Глиняный слой обмазки обмотали проволокой и прокололи в нескольких местах, чтобы проходили газы. После просушки глину промазали салом, чтобы создать изолирующий слой между формовочным материалом.

Читать дальше