Марьинский колокол отлит, как гласит надпись на нем, «лета 7176» (1668 г.).

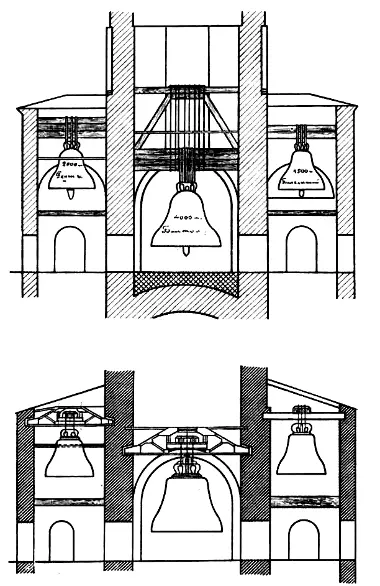

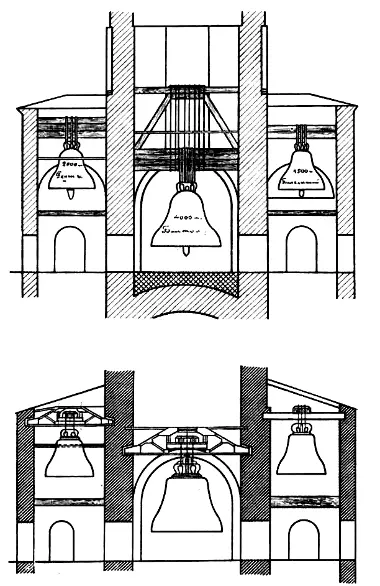

Старая и новая конструкция балок на колокольне Ивана Великого

В верхнем ярусе колокольни три колокола. Два колокола корсунские, зазвонные, весом 156 кг и 123 кг. Они издают чистый мелодичный звук и имеют беловатый цвет. Поэтому есть основания предполагать, что в состав сплава вошла большая доля чистого серебра.

Шереметевский колокол отлит Ф. И. Шереметевым для села Новгородни в 1620 г.

Колокола на колокольне Ивана Великого первоначально висели на деревянных балках, а во второй половине XIX века перевешены на железные. На Филаретовской пристройке и на звоннице колокола были перемещены с деревянных балок на металлические в начале XX века.

Детище московских литейщиков

Утвердивши форму в глине, Обожженную огнем, Выльем колокол мы ныне, Ну, живей, друзья, начнём!

Ф. Шиллер.

Совершенствование творчества московской школы литейщиков лучше всего видно в последовательном развитии технологического процесса производства колоколов, от знаменитого годуновского колокола, отлитого Андреем Чоховым через несколько вынужденных переливок, и до отлитого И. Ф. Моториным Царь-колокола.

Годуновский колокол (1599 г.) находился на Ивановской площади Кремля и своими размерами и красотой удивлял всех, в том числе иностранцев. Архиепископ Арсений Елассонский, посетивший Москву в царствование Бориса Годунова, писал: «Он же (Борис Годунов.— Н. 3.) отлил два больших колокола, один для Москвы в патриархию, в который звонят в большие праздники, а другой в монастырь святой Троицы. Подобной величины колоколов и такой красоты нельзя найти в другом царстве во всем мире».

Другой иностранный путешественник Пётр Петрей де Ерлезунд, свидетельствовал о том, что звонят в этот колокол «в большие праздники, также, когда приезжают из чужих краёв послы». «Для звона употребляются двадцать четыре человека и даже более,— добавляет Адам Олеарий,— они стоят на площади внизу и, ухватившись за небольшие верёвки, привязанные к двум длинным канатам, висящим по обеим сторонам колокольни, звонят таким образом все вместе, то с одной стороны, то с другой стороны».

Во время одного из пожаров в Кремле годуновский колокол, весом 33 т 600 кг, упал и разбился.

В 1651 г. снова заговорили об отливке ещё более крупного колокола, весом 8 тыс. пудов.

Царь Алексей Михайлович сначала хотел поручить отлив нюренбергскому мастеру Гансу Фальку, который работал в то время на московском Пушечном дворе. Ганс Фальк потребовал для выполнения этого задания пять лет, заявив при этом, что медь от старого колокола в дело не годится. Русские же мастера, работавшие в это время на Пушечном дворе (Данило Матвеев, сын его Емельян, ученики Кирила Самойлов, Василий Борисов и Семён Симонов), заявили, что они могут выполнить такое «большое колокольное дело», причём будут «и слова и травы» на колоколе положены так же, как кладёт их Фальк.

Они считали также, что медь от прежнего колокола годится в переливку. Кроме всего прочего они обещали выполнить все работы не в пять лет, а за один год.

На челобитной, в которой мастера изложили свои соображения, царь написал: «Тот колокол перелить Пушкарскому приказу русским мастерам по их челобитию».

Искусные литейщики слово своё сдержали: колокол в 8 тыс. пудов был отлит с одного раза, поднят и подвешен. Его звон в декабре 1654 г. встречал русских воинов, возвращавшихся из Польского похода.

Царь остался очень доволен работой Емельяна Данилова и в награду дал ему во владение 500 крестьянских семейств. Но талантливый мастер отказался от царского дара: «Я бедный человек,— говорил он,— и не имею сил справляться с рабами, для меня достаточно ежедневной милостыни паря». Тогда царь приказал платить ему по динару в день до конца жизни, а после него — его детям. Умер Емельян Данилов в 1654 г. от моровой язвы.

Во время очередного испытания нового колокола, звук которого распространялся до 7 вёрст, он разбился от слишком сильного удара. На предложение вновь перелить колокол откликнулся один из мастеров, переживших моровую язву,— «молодой человек, малорослый, тщедушный, худой, моложе 20 лет, совсем ещё безбородый... Этот человек, явившись к царю, взялся сделать колокол больше, тяжеловеснее и лучше, чем он был прежде, и кончить эту работу в один год». Этим мастером был Александр Григорьев.

Читать дальше