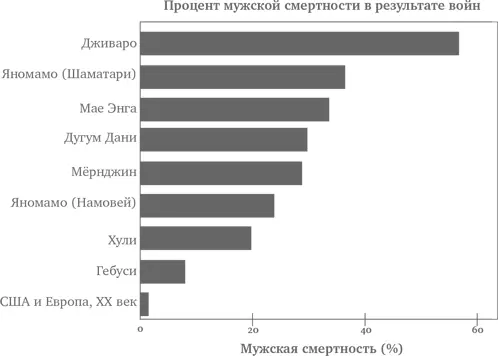

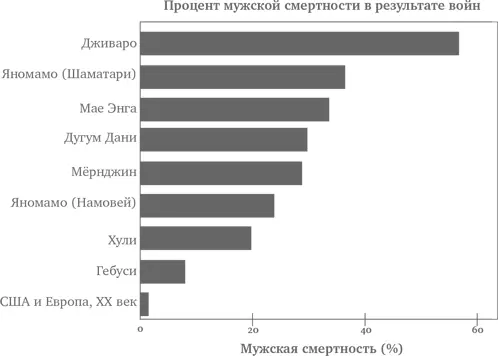

Кроме того, антропологи и историки подсчитали тела. Множество интеллектуалов ссылались на малое количество военных столкновений в догосударственных обществах как на свидетельство того, что войны в этих обществах были по большей части ритуальными. Они не замечали, что две смерти в группе из 50 человек сопоставимы с 10 млн смертей в стране размером с США. Археолог Лоуренс Килиподсчитал долю мужских смертей, причиненных войнами, в нескольких обществах, по которым доступны данные [71] Keeley, 1996, graph adapted by Ed Hagen.

.

Восемь строк сверху, которые ранжируют от почти 10 до почти 60 %, отражают положение в туземных племенах Южной Америки и Новой Гвинеи. Нижняя, почти незаметная, девятая строка представляет Соединенные Штаты и Европу в XX веке и включает статистику двух мировых войн. Более того, Кили и другие отмечают, что нецивилизованные народы стоят насмерть в военных конфликтах. Многие из них мастерят оружие настолько разрушительное, насколько позволяют их технологии, полностью уничтожают вражеские племена, если уверены, что это сойдет им с рук, плюс ко всему этому практикуют пытки, каннибализм и коллекционирование частей тела в качестве трофеев [72] Ghiglieri, 1999; Keeley, 1996; Wrangham & Peterson, 1996.

.

Статистика на уровне обществ дает такие же печальные цифры. В 1978 году антрополог Кэрол Эмбер подсчитала, что 90 % племен охотников-собирателей известны тем, что участвовали в войнах, а 64 % развязывают войны как минимум каждые два года [73] Ember, 1978. See also Ghiglieri, 1999; Keeley, 1996; Knauft, 1987; Wrangham &Peterson, 1996.

. И даже цифра 90 %, вероятно, занижена, поскольку антропологи часто изучают племена недостаточно долго, чтобы зафиксировать конфликты, происходящие, скажем, раз в 10 лет (представьте себе антрополога, изучающего мирную европейскую культуру между 1918 и 1938 годами). В 1972 году другой антрополог, У. Дивейл, сравнил 99 групп охотников-собирателей из 37 культур и обнаружил, что 68 из них в это время воевали, 20 воевали от 5 до 25 лет назад, прочие рассказывали о войнах, происходивших в более отдаленном прошлом [74] Divale, 1972; see Eibl-Eibesfeldt, 1989, p. 323, обсуждение.

. Основываясь на этом и других этнографических обзорах, Дональд Браун включил конфликт, изнасилование, месть, зависть, власть и групповую мужскую агрессию в список человеческих универсалий [75] Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Divale, 1972; Edgerton, 1992; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham & Peterson, 1996.

.

Вполне понятно, что людям не нравится правда о насилии в догосударственных обществах. Веками стереотип о жестоких дикарях использовался как предлог для уничтожения туземцев и захвата их земель. Но совершенно точно нет необходимости рисовать фальшивую картинку миролюбивых народов, заботящихся о среде своего обитания, чтобы осудить жестокие преступления против них. Как будто геноцид — это плохо, только если жертвы милые и приятные люди.

Высокий уровень насилия, сопровождавший процесс эволюции человека, еще не доказывает, что наш биологический вид одержим стремлением к смерти, жаждой крови или инстинктом защиты своей территории. Для разумных видов существуют убедительные эволюционные причины попытаться жить в мире. Многие математические модели и компьютерные симуляции показали, что кооперация выгодна в эволюционном смысле, при условии что сотрудничающие обладают мозгом с нужной комбинацией когнитивных и эмоциональных способностей [76] Axelrod, 1984; Brown, 1991; Ridley, 1997; Wright, 2000.

. Так что хотя конфликт — универсальное человеческое понятие, но и разрешение конфликта — тоже. Вместе с жестокими и низкими побуждениями люди демонстрируют и множество добрых и благородных: нравственное чувство, справедливость, мирное сосуществование, способность представлять последствия при выборе поведения, любовь к детям, друзьям и супругам [77] Brown, 1991.

. Будет ли группа людей вовлечена в насилие или постарается сохранить мир, зависит от мотивов, которые ими движут. Эту тему я раскрою подробнее в следующих главах.

Не всех успокоят такие заверения, потому что они разбивают в пух и прах третью, лелеемую многими, предпосылку современной интеллектуальной жизни. Любовь, воля и совесть — традиционные строчки в резюме души. Они всегда противопоставлялись чисто «биологическим» функциям. Если же эти черты тоже «биологические» — эволюционные приспособления, встроенные в нейронные сети мозга, тогда «дух» окажется практически не у дел и его можно, наконец, с благодарностью проводить на пенсию.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу