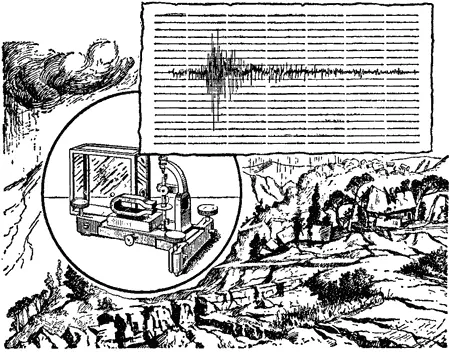

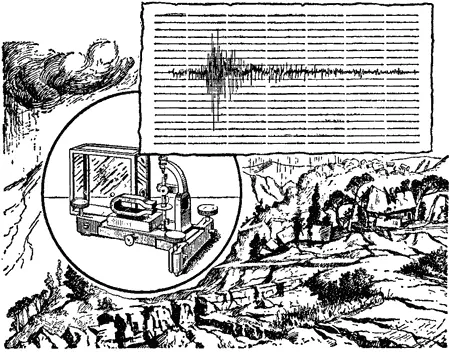

Конечно, в действительности картина гораздо сложнее. В Земле не два слоя, а бесконечное множество их. Слои горизонтальны лишь в редких случаях, чаще они измяты и наклонены. Наконец, от очага распространяются волны не только продольные, но, как мы видели, и поперечные, а на поверхности к ним присоединяются еще и поверхностные. Все это приводит к тому, что сейсмограмма оказывается очень сложной (рис. 5).

Рис. 5. Сейсмограмма, т. е. запись землетрясения, полученная с помощью сейсмографа.

Тем не менее, в ней все же можно разобраться; при сильных землетрясениях, колебания от которых обходят весь земной шар и пронизывают его центр, с помощью сейсмического луча можно как бы прощупать всю Землю и обнаружить те слои или оболочки, из которых она состоит. При этом в качестве источника упругих колебаний можно использовать не только естественные землетрясения, но и искусственные взрывы.

Не рассматривая других методов исследования, перейдем к рассмотрению результатов.

Выше всех залегает, как правило, слой осадочных пород. Осадочные породы чрезвычайно разнообразны, их состав меняется от места к месту, мощность также, а пласты, состоящие из осадочных пород, подчас сильно измяты, наклонены и разорваны. Все же можно говорить о наличии осадочной оболочки, толщина которой будет меняться от нуля до нескольких километров. Осадочная оболочка несет на себе следы всех геологических перемен, испытанных Землею за длительное время, от начала палеозойской эры и до наших дней; она, в сущности, есть продукт этих перемен, продукт бесконечно сложных и постоянно текущих геологических процессов, затрагивающих как внутренние части земного шара, так и его поверхность, включая атмосферу и гидросферу. Осадочная оболочка — один из основных объектов внимания геологов. Осадочных пород нет, или почти нет, лишь там, где они смыты в результате деятельности проточных вод, ветра, ледников, например, на территории Финляндии, Карелии, Кольского полуострова. Таким образом, осадочная оболочка не покрывает всю Землю сплошь, но все же большую ее часть.

Дальше, ниже, следует гранитная оболочка. Дело в том, что сейсмические волны, проходя ниже осадочной толщи, во многих местах показывают постоянную по величине скорость порядка 5,4–5,6 километра в секунду. С такой скоростью, как показывают опыты в лабораториях и в поле, волны проходят через изверженные породы «кислого» состава, т. е. граниты. Гранит — широко распространенная порода. Он представляет собою затвердевшую магму и состоит из полевого шпата, кварца и слюды. Известны обширные выходы гранита на поверхность — в Финляндии, на Украине, на Урале, в Сибири.

Мощность (т. е. толщина) «слоя» гранита меняется в широких пределах, и в некоторых местах достигает нескольких десятков километров.

Гранита нет под дном Тихого океана. Его также нет, или почти нет, под дном Индийского и Атлантического океанов. Под материками слой гранита почти повсеместно обладает мощностью около 10 километров. Наконец, под современными горными цепями, такими, как Альпы или хребты Памира, слой гранита достигает наибольшей мощности — километров до 50.

Несколько иначе ведет себя следующий «слой» — слой базальта. Этот «слой» обнаруживается с очевидностью по изменению скорости распространения упругих колебаний, которая достигает в нем значений порядка 6,0–6,5 километра в секунду (для продольных волн). Базальт в химическом отношении принадлежит к классу «основных» изверженных пород. «Основные» породы отличаются от «кислых» тем, что в них меньше окиси кремния (т. е. мало или совсем нет таких минералов, как кварц и полевой шпат) и больше темных, цветных минералов (таких, как оливин), содержащих железо, магний и др. «Основные» породы темнее и тяжелее «кислых».

В области обширных и плоских равнин материков слой базальта достигает значительной мощности — до 30 километров. Под современными горными хребтами его толщина, по-видимому, несколько сокращается. Под дном океанов в некоторых случаях слой базальта не обнаруживается совсем.

Гранитный и базальтовый слои вместе образуют оболочку, которая получила наименование «сиаль» — от слов silicium (кремний) и aluminium (алюминий). Некоторые геофизики полагают, что с сиалической оболочкой целесообразно отождествлять понятие о земной коре. Таким образом, в представлении этих геофизиков земная кора обладает наибольшей мощностью (50–60 км ) в пределах горных хребтов; в области материков она всюду сохраняет примерно одинаковую толщину, порядка 35 км, и в области океанов (по крайней мере, Тихого) ее нет.

Читать дальше