Сколько же детей лучше всего иметь в среднем каждой супружеской чете, чтобы фактический показатель, о котором мы говорили, сравнялся с желаемым?

Мы помним: 265 рождений на 200 родителей (на 100 семей) восстанавливают численность населения ровно на 100 процентов, не более.

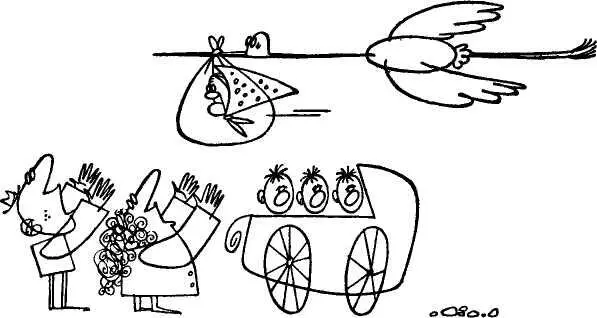

Нас же интересует такое воспроизводство, которое является не простым, а расширенным с коэффициентом 1,20. Оно требует иного соотношения: приблизительно 320 рождений на 100 «эффективных» семей. То есть на каждую примерно по трое детей.

А как происходит в действительности? Обычно так: отец, мать, ребенок — один-единственный. Эта «айн-киндерсистем» получила широчайшее распространение в больших городах, все чаще встречается и в малых, даже в деревнях. Демографы озабочены и, естественно поднимают тревогу: однодетность — реальная и серьезная социальная опасность .

— Но разве нет многодетных семей?

— Они всегда были, есть и будут. Но их доля незначительна. Ориентироваться на них не имеет смысла.

— А нельзя ли как-то противостоять бесплодию, чтобы «эффективных семей» стало больше? Ведь оно лишает возможности иметь детей чуть ли не 10 процентов супружеских пар!

— Попытки преодолеть его предпринимаются, но удаются, к сожалению, далеко не всегда.

— Невольно вспоминаются опыты профессора Петруччи, который растил человеческий зародыш вне материнского организма. Если когда-нибудь так будут рождаться дети, то все проблемы отпадут.

— Это фантастика, хотя, вероятно, и вполне научная.

Царь Федор, сын Ивана Грозного, был последним звеном в династии Рюриковичей, если не считать малолетнего Димитрия, погибшего в детстве. И, естественно, не хотел, чтобы оборвался столь древний род. Но, прожив 40 с лишним лет, так и не обзавелся потомством.

А вот другой Федор, простолюдин Федор Васильев, живший во второй половине XVIII века близ города Шуи, понятия не имел о генеалогическом древе; ожидая очередного прибавления семейства, он рассуждал по-крестьянски: авось бог даст будущего кормильца. И вошел в историю как отец 87 сыновей и дочерей. Первая жена одаривала его четырежды четверней, семикратно тройней и 16 раз двойней. Вторая — дважды тройней и шестикратно двойней.

Если здесь нет преувеличений, то перед нами своего рода рекорд, едва ли кем превзойденный. Правда, один султан, говорят, стал папашей чуть ли не 300 отпрысков (их матерями были его многочисленные наложницы). Но такое возможно разве только в условиях полигамии. Впрочем, это исключение даже для мусульманского Востока, некогда славившегося своими гаремами. В условиях же моногамии (единобрачия) подобные достижения просто немыслимы.

Это понятно. Период внутриутробного развития таков, что роды едва ли могут следовать чаще, чем раз в год Обычно же они происходят куда реже. А биологическая возможность стать матерью дается каждой женщине природой лишь на определенный срок, который в недалеком прошлом заканчивался в 45–48-летнем возрасте. Ныне он продолжается до 50 лет и даже больше (правда, ненамного). Не так давно (в довоенное время) на Украине зарегистрирована 63-летняя роженица. И все же подобные случаи — исключение из правила. Ясно, почему «эффективными» считаются обычно семьи, где жена не старше 50 лет

Если же нас интересует нижняя граница этого периода, то прежде всего, очевидно, не биологически, а социально обусловленная — допустимая юридически, а не физиологически возможная. Та, которая устанавливается обществом на основе научных соображений. У нас, например, начало брачного возраста совпадает с совершеннолетием, хотя и может быть передвинуто законодательством союзных республик на более ранние сроки, но максимум на 2 года.

Конечно, и здесь бывают отклонения: в 1924–1931 годах, например, пятеро американок умудрились стать мамашами в 11 лет. И не где-нибудь, а в США, хотя там преждевременное материнство всегда осуждалось и государством, и церковью, и общественностью (и тем не менее пришлось организовать «специализированные» школы для беременных учениц). Что уж говорить о развивающихся странах! О целых народах, где раннее замужество освящено традицией…

Стоя на почве реальности, демографы вынуждены принять возрастные рамки фактической фертильности (плодовитости) такими: в среднем от 15 до 50 лет. Правда, в развитых странах (например, в СССР) этот возраст предлагают отсчитывать с 17 лет. Как бы там ни было, округленно он равен 35 годам, да и то с известной натяжкой. И лишь теоретически способен вместить десятки рождений. Между тем даже дюжина их означает для женщины скованность по рукам и по ногам семейными заботами, ограниченную возможность заниматься какими-то иными делами, кроме домашних.

Читать дальше