Интересный нюанс: «добро» на разработку Black Arrow давала консервативная партия в конце своего срока правления. Лейбористская партия, пришедшая ей на смену, намеревалась отменить или, по крайней мере, критически пересмотреть реестр дорогостоящих правительственных программ. Black Arrow выглядела «жертвенной овечкой», но… была сохранена. Лейбористы опасались, что решение отменить этот проект будет выглядеть как «сожжение одного из немногих оставшихся технологических мостов в будущее».

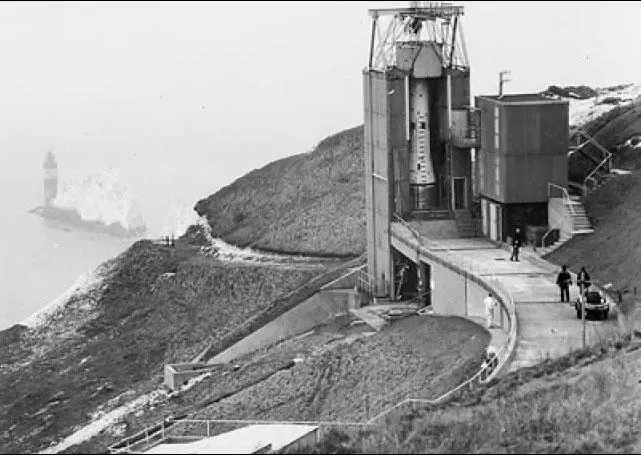

Ракета Black Arrow на стенде в Хай-Дауне (Фото из архива Николаса Хилла (www.spaceuk.org))

Трехступенчатая РН Black Arrow была разработана фирмой Bristol Siddley Engines совместно с компанией Westland Aircraft. За разработку первой и второй ступеней отвечала фирма Saunders Roe, за третью — Bristol Aerojet, за ЖРД первой и второй ступеней — Bristol Siddley.

Согласно проекту, носитель имел длину 13,2 м, максимальный диаметр 2 м и стартовую массу 18,1 т. Ракета могла вывести спутник массой порядка 100 кг на полярную околоземную орбиту высотой 300 морских миль (556 км).

Топливо первой и второй ступеней — высококонцентрированная перекись водорода и керосин, соотношение окислитель/горючее 8,2:1.

На третьей ступени использовался специально разработанный РДТТ Waxwing на смесевом топливе, обладавший весьма высокими (для своего времени) удельными характеристиками. Двигатель и ПГ устанавливались на «вращающемся столе» второй ступени.

РН Black Arrow управлялась автопилотом, который удерживал ракету на программной траектории.

После того, как в первой ступени заканчивалось топливо, она отделялась с помощью специализированных РДТТ.

Головной обтекатель, закрывающий спутник, сбрасывался вскоре после включения ЖРД второй ступени.

По окончании работы ЖРД второй ступени ракета продолжала баллистический полет к апогею траектории. При этом программная ориентация поддерживалась газореактивной системой управления второй ступени. Как только носитель достигал апогея, включался «вращающийся стол». Затем срабатывали фиксаторы и пружины разделения, отпуская третью ступень в свободный полет. Задействовался РДТТ, и полезный груз разгонялся до орбитальной скорости.

Запускалась РН с модернизированного стартового стола ракеты Black Knight (Вумера).

В рамках программы Black Arrow разрабатывались спутники нескольких серий.

Первыми предполагалось запускать телеметрические контейнеры серии В, предназначенные в основном для контроля работы бортовых систем экспериментальных РН.

Поскольку при полете Black Arrow с аппаратом В1 включались двигатели только первых двух ступеней РН, на орбиту он не выводился.

Контейнер В2 (орбитальный, массой 85–90 кг) дополнительно был снабжен радиомаяком и источниками питания, рассчитанными на месяц работы. Предусматривалось также изготовление запасного аппарата ВЗ, аналогичного В2. Вместе с В2 и ВЗ при запусках экспериментальных РН — миссии R1 (конец 1969 г.) и R2 (начало 1970 г.) — на орбиту 350х1874 км и наклонением 80,4° предполагалось вывести опытные НАУЧНЫЕ спутники Х1 и Х2. Расчетная продолжительность работы этих ИСЗ — 3 года. По эволюции их орбит, в частности, надеялись выяснить причины сезонных изменений плотности атмосферы с максимумами в апреле и октябре и минимумами в январе и июле.

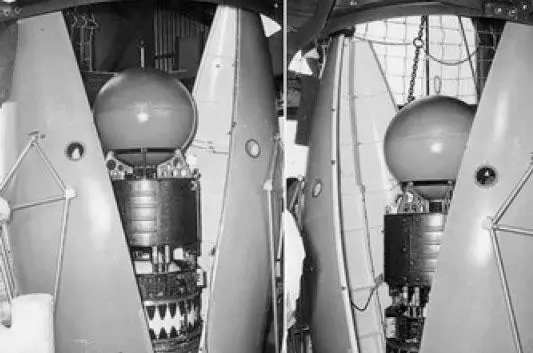

Экспериментальный КА ORBA (телеметрический контейнер В3 плюс спутник Х2) под головным обтекателем Black Arrow R2 (Фото из архива Николаса Хилла ( www.spaceuk.org)

Спутник Х1 (Х2) представлял собой тонкостенную сферу из алюминиевого сплава диаметром 0,76 м и массой 12,7 кг. Корпус собирался из двух полусферических оболочек, разделенных изолирующим кольцом. Поверхность оболочек отполирована, а на Х1 еще и покрывалась слоем золота толщиной 5 мкм, который осаждался на никелевую подложку. С целью поддержания заданного температурного режима на наружную поверхность нанесены белые пятна. В центре масс размещен контейнер с радиомаяком (136 Мгц, 50 мВт) системы траекторных измерений и батареи питания. Антенной служит оболочка аппарата.

По мере отработки РН Black Arrow предполагалось начать запуски более сложных ИСЗ для проведения технологических экспериментов и научных исследований.

Спутник Х3, запуск которого намечался на 1971 г., планировалось вывести на близкую к полярной орбиту 480х1600 км. Расчетная масса спутника — 72 кг, высота корпуса 0,71 м, наибольший поперечный размер 1,14 м. Корпус имел форму 24-гранной призмы. На орбите ИСЗ должен был стабилизироваться вращением (последняя ступень РН вместе со спутником раскручивалась до 960 об/мин, затем скорость вращения ИСЗ снижалась до 200 об/мин).

Читать дальше