На спутнике Х3 планировалось разместить:

— экранированные солнечные элементы (в т. ч. облегченные кремниевые и гибридные тонко— и толстопленочные);

— перспективные теплоотражающие краски и покрытия;

— приборы для измерения концентрации протонов и электронов по траектории полета ИСЗ;

— датчики метеорных частиц размером до 0,1 мм.

На спутнике Х4 предполагалось установить оборудование для контроля работы системы ориентации и стабилизации РН Black Arrow. ИСЗ Х5 (обозначаемый также как S1) планировалось оснастить электро-ракетным двигателем тягой 1,5 гс.

Сокращенная программа ЛКИ (три старта вместо пяти) предполагала, что попытка орбитального запуска должна быть предпринята уже во втором полете. Первый носитель — Black Arrow R0 — включал две реальные нижние ступени и макетную третью. Основной целью миссии R0 было испытание ЖРД Gamma-8 и Gamma-2 первой и второй ступеней соответственно. В следующем запуске (Black Arrow R1) предполагалось испытать третью ступень носителя и двигатель Waxwing, а также «попутно» вывести на орбиту «упрощенный» спутник Х1. Black Arrow R2 должна была стать первой ракетой, несущей полностью «рабочий» научно-исследовательский ИСЗ.

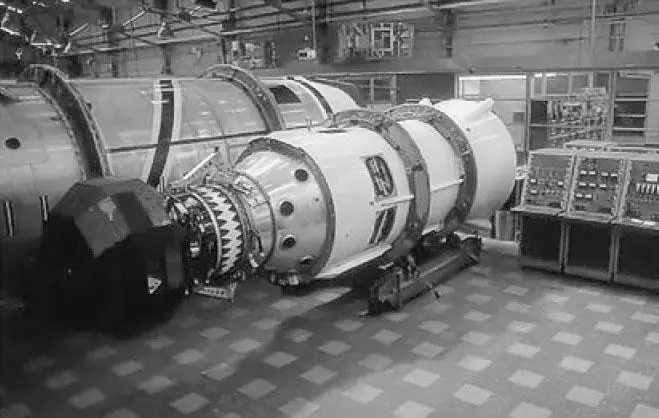

Проверка ступеней РН Black Arrow перед отправкой в Австралию

Запуск R0 планировался на январь 1968 г. Однако при стендовых испытаниях ЖРД Gamma возникли неполадки, требующие переделки двигателей. Проблемы были решены лишь к апрелю 1969 г., в результате носитель и стартовая команда прибыли в Австралию только к лету. 28 июня 1969 г. оглушительный рев двигателя Gamma-8 возвестил о том, что «Черная стрела» R0 поднялась в воздух. РН ушла по «короткой» северо-западной трассе, по которой ранее пускали высотные ракеты Black Knight.

Через несколько секунд траектория R0 стала скручиваться в спираль. Нерасчетные колебания привели к тому, что створки головного обтекателя и макетная третья ступень самопроизвольно отделились. На высоте 8 км поврежденный носитель опрокинулся и начал кувыркаться. Когда ракета снизилась ниже 3 км, офицер безопасности полигона разрушил R0: по его сигналу двуокись марганца была введена в баки перекиси водорода, и РН взорвалась.

Телеметрические данные с R0 позволили установить, что одна из четырех пар камер сгорания ЖРД Gamma-8 неоднократно перекладывалась взад-вперед во всем диапазоне перемещений. Это почти наверняка было вызвано потерей сигнала обратной связи — вероятно, в результате обрыва провода. Объединенный эффект этого ненормального перемещения и попыток его компенсации тремя другими парами камер привел к спиралеобразному движению РН после запуска.

4 марта 1970 г. ракета R1, которую ранее планировали для первой попытки орбитального запуска, но переделали под суборбитальную спецификацию, была запущена для повторения полетной программы R0. На сей раз носитель сработал превосходно. Запуску R2 с тремя «живыми» ступенями и спутником X2 был дан «зеленый свет».

Подготовка к старту ракеты-носителя Black Arrow R2 (Фото с сайта www.capcomespace.net)

У Великобритании наконец-то появился шанс стать шестой державой — после Советского Союза, Соединенных Штатов, Франции, Японии и Китая — достигшей орбиты собственными средствами.

РН взлетела 2 сентября 1970 г. и начала разгон по «длинной» северо-восточной трассе. Вдруг, после отделения первой ступени, двигатель Gamma-2 второй ступени стал терять тягу. Он выключился почти на 30 сек раньше, чем требовалось. Несмотря на это, R2 продолжила «выход на орбиту». Отделение второй ступени прошло без осложнений, и двигатель третьей ступени Waxwing запустился успешно. Однако этот РДТТ, сработавший безупречно, не смог компенсировать недостаток скорости.

Запуск Black Arrow R3 со спутником Prospero (Фото с сайта www.capcomespace.net)

Когда спутник Х2 отделился от третьей ступени, он двигался слишком медленно, чтобы остаться на орбите. Гравитация Земли победила — экспериментальный КА ORBA (телеметрический контейнер В-3 плюс спутник X2) упал в океан.

Комиссия, расследовавшая аварию РН в этой миссии, вскрыла дефект в системе наддува топливных баков второй ступени. В результате утечки, сжатого азота не хватило, чтобы поддержать давление в баке перекиси водорода, и ее расход упал. В свою очередь, это привело к уменьшению тяги ЖРД и, в конечном счете, к его преждевременному выключению.

Читать дальше