Нет, по-моему, только иными водородными связями в природной воде между молекулами дейтериевых и протиевых соединений — слабыми в первом случае и сильными во втором — можно объяснить способность изотопа водорода проникать в верхние слои южного водоема, которые хорошо прогреваются на солнце. Все дело, возможно, в диффузии молекул. Хотя не исключено, что «механизм» их проникновения и иной.

И тем не менее разве повышенная концентрация дейтерия повод для утверждения, что столкновение космического нейтрона и земного протия будет проходить именно здесь, в южном водоёме? Нет, конечно. Тем более что этого никто не доказал экспериментально.

Думается, было бы правильнее, говоря об условиях зарождения дейтерия, начать искать объяснение процесса в космосе. И вот почему.

Если взглянуть на нашу планету из космоса, то можно увидеть не только сферичность ее поверхности, но еще и сильную «приплюснутость» ее атмосферы. Над экватором слой атмосферы самый мощный, например, толщина тропосферы там около 20 километров. А над полюсами наоборот — ее толщина не превышает К) километров.

Отсюда напрашивается такой вывод: если известно, что атмосферный экран защищает Землю от некоторой части космической радиации, то космическим частицам, очевидно, легче пройти через слой атмосферы в полярных районах, чем в экваториальных. Подобное объяснение вполне логично, но есть в нем один нюанс, к которому мы еще вернемся.

Значит, в полярных районах, с точки зрения «проходимости» атмосферы, наиболее благоприятные условия для зарождения дейтерия. Они там благоприятные еще и потому, что на поверхности планеты в высоких широтах очень много протия — вода, снег, ледники.

Не случайно замечено, что плавающий многолетний лед в Арктике богаче дейтерием, чем вода, омывающая его. Однако этот доказанный факт почему-то принимается скорее за исключение, чем за правило.

«Не верь глазам своим»… «Воды высоких широт бедны дейтерием». Эта фраза прижилась едва ли не во всех работах о тяжелой воде. Почему бедны?

Оказывается, еще в 40-е годы проводился анализ проб воды и льда из Большого Медвежьего озера в Канаде и из реки Колумбии в США. И было отмечено, что содержание дейтерия там заметно ниже, чем в южных водоемах. Отсюда и пошло это расхожее до сих пор утверждение.

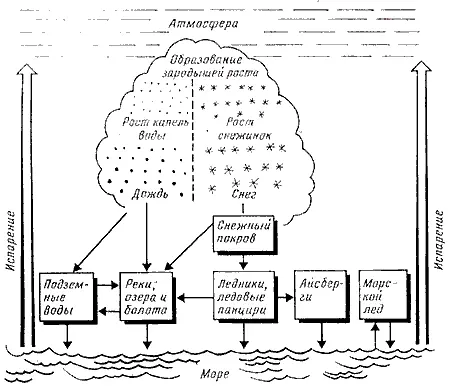

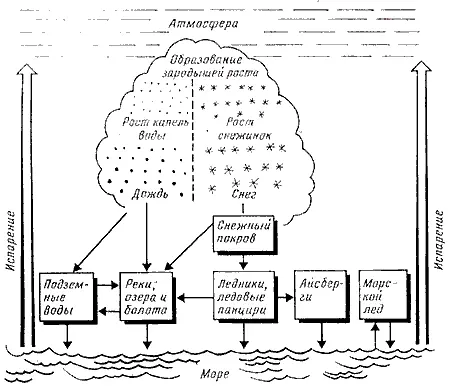

Рис. 5. Круговорот воды

Во время анализа этих северных проб природной воды известный физик И. Киршенбаум и его коллеги, видимо, сомневались в полученном результате, по затем все-таки в него поверили. А нужно было лишь задать себе один-единственный вопрос и найти на него ответ. Они его не задали.

Действительно, в зимнем водоеме соединений дейтерия в воде меньше, чем летом. Во льду еще меньше. Спрашивается, куда же на зиму девается дейтерий?

Вот, собственно, и весь вопрос. Он, как мне показалось, вполне уместен, потому что летом процентное содержание дейтерия в воде вновь возвращается к норме. Об этом же писал сам И. Киршенбаум, разбирая пример реки Колумбии, упоминал о нем и К. Ранкама.

Так куда же девается на зиму дейтерий, вернее, часть его? Как тут не вспомнить о странных белых льдинах, всплывающих осенью со дна рек Севера, когда температура воды положительная и ледостав еще не начался… Однако исследователями 40-х годов был предложен другой ответ. Тоже правильный, по… не относящийся к поставленному вопросу. Его суть в следующем.

Впервые наличие соединений дейтерия в атмосфере Земли обнаружил Адель в 1941 году. Это открытие дало очень многое науке. Во-первых, стало ясно, что процесс образования дейтерия идет на планете постоянно. Во-вторых, появилась возможность подсчитать его запасы в природных водах.

С учетом того, что приборы, регистрирующие содержание дейтерия в воде, не отличались тогда совершенством. Было установлено, что в снеговой воде, равно как и в океанической, речной, озерной, дейтерия примерно одинаково — что-то около 0,015 %. Колебания в процентном содержании дейтерия в пробах, конечно, были, но незначительные. Это дало право Швартуту и Долю сделать поразительный вывод: мол, содержание дейтерия существенно не меняется в водах различного происхождения. Не меняется, потому что все они связаны с атмосферными осадками. При чем здесь осадки? Речь же шла об образовании дейтерия в природе?

И именно этот вывод утвердился в науке, хотя нелепость его, по-моему, более чем очевидна. Процесс образования атмосферных осадков, равно как и перенос атмосферной влаги, — очень сложный процесс.

Читать дальше