Напомню: астрономические наблюдения производятся со дна воздушного океана. Уже говорилось, что, будучи сжата до плотности воды, наша атмосфера имела бы толщину 10 метров! В море с такой глубины звезды практически не видны. К счастью, наша атмосфера прозрачнее морской воды и позволяет нам видеть Вселенную. Но волнение воздушного океана, плавающие в нем облака и пыль, свечение газов и поглощение ими света звезд – все это вынуждает астрономов стремиться к «всплытию», к продвижению в верхние слои атмосферы.

Строительство обсерваторий высоко в горах, размещение телескопов на самолетах, аэростатах и, наконец, на борту космических аппаратов позволяет в той или иной степени избежать вредного влияния атмосферы, но создает новые трудности, прежде всего финансовые. Особенно дорогостоящи космические обсерватории, поэтому, за редким исключением, они создаются для наблюдения тех видов излучения, которые совершенно не проходят сквозь атмосферу к поверхности Земли, например рентгеновского или далекого инфракрасного. Для наблюдения в оптическом диапазоне астрономы до сих пор размещают большую часть своих приборов на поверхности Земли, но при этом стараются выбирать место и создавать условия, максимально выгодные для наблюдений.

Прозрачность атмосферы. В оптическом диапазоне прозрачность земной атмосферы достаточно велика: свет звезды, находящейся в зените, при наблюдении с уровня моря ослабевает на 25–50 % (меньше – у красного, больше – у голубого конца спектра), а с высоты современной горной обсерватории (2500–3000 м) в среднем на 20 %. Но атмосферное поглощение меняется в зависимости от высоты светила над горизонтом. При наблюдении звезды в зените луч света проходит минимальный путь сквозь атмосферу и поэтому испытывает минимальное поглощение. Чем больше угловое расстояние звезды от зенита, тем длиннее путь луча в атмосфере и, соответственно, сильнее ослабление света.

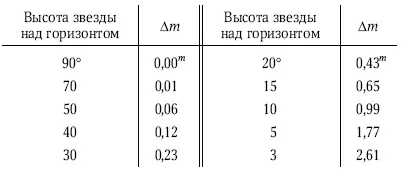

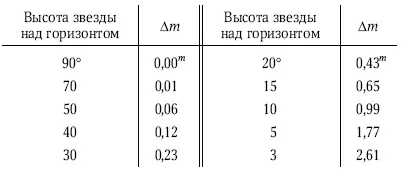

Для того чтобы исправить наблюдаемую яркость светила в визуальном диапазоне спектра за дополнительное поглощение света в атмосфере (как говорят, «привести наблюдения к зениту»), нужно от наблюдаемой звездной величины отнять Δm:

Эти поправки даны для наблюдателя на уровне моря; с увеличением высоты места они уменьшаются. При этом имеется в виду, что качество неба отличное. При худшем качестве неба (высокая влажность или запыленность, перистые облака) поправка становится всё больше и неопределеннее, особенно вблизи горизонта.

В ультрафиолетовом (УФ) диапазоне прозрачность атмосферы резко снижается: для волн короче 280 нм воздух практически непрозрачен. В инфракрасном (ИК) диапазоне прозрачность атмосферы очень неоднородна: в спектре существует несколько мощных полос поглощения молекулами кислорода и воды. Поэтому для наблюдения в близком ИК-диапазоне телескопы устанавливают в сухих высокогорных районах, например в пустыне Атакама или на вершинах древних гавайских вулканов (высота более 4000 м). В далеком ИК– и УФ-диапазонах наблюдения возможны только с космических станций.

Качество изображения. При выборе места для строительства обсерватории астрономов в первую очередь интересует количество ясного ночного времени. Оно измеряется в суммарном годовом количестве часов безоблачного неба в период астрономической ночи, когда погружение Солнца под горизонт превосходит 18° и уже не заметны сумеречные явления. Для старых университетских обсерваторий, размещенных вблизи крупных городов Европы, это время составляет порядка 200–300 часов в год (Пулково, Рига, Москва). Для горных обсерваторий, расположенных в южной части бывшего СССР (Крым, Кавказ, Казахстан, Узбекистан), это 1000–1500 часов в год, а для наиболее современных обсерваторий в горах Чили и на Гавайях – 2500–3000 часов, что близко к суммарному темному времени за год.

Однако даже совершенно ясная ночь может не удовлетворять астрономов по качеству изображения объектов. Воздушные слои разной плотности по-разному преломляют световой луч. Если воздух спокоен, то это приводит лишь к смещению изображения как целого, немного приподнимая его над горизонтом (атмосферная рефракция). Но если слои воздуха с различной температурой и плотностью хаотически перемешаны, то изображение звезды дрожит и размывается, точно измерить его положение и яркость становится невозможно, мелкие детали на изображениях планет, туманностей и галактик не видны. Качество изображения обычно характеризуют угловым диаметром кружка, в виде которого предстает астроному изображение звезды в телескопе. Приемлемым для наблюдений считается качество изображения в 2–3″, весьма хорошим – в 1″. На лучших высокогорных обсерваториях бывают изображения в 0,5″ и даже 0,35″. Далеко не каждая ясная ночь обеспечивает высокое качество изображения; так, ветреная погода ухудшает его в связи с усилением турбулентности в атмосфере: звезды сильно мерцают и дрожат.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу