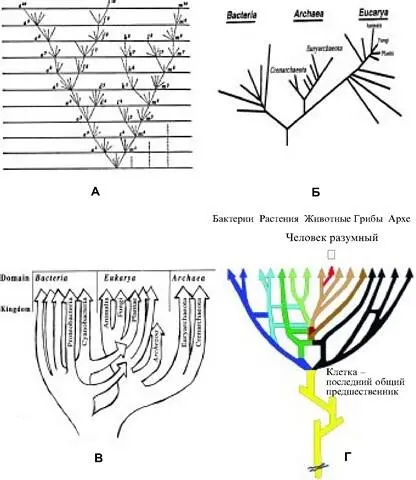

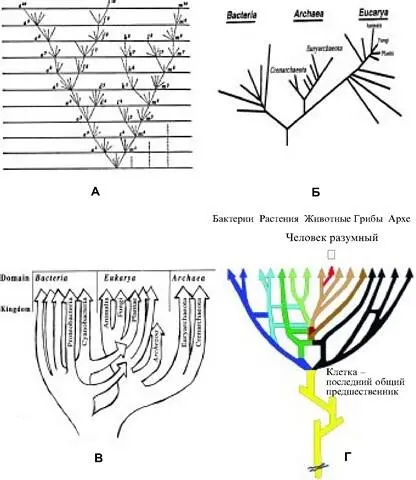

Идея построения дерева эволюции восходит к Чарльзу Дарвину, допустившему возможность происхождения всего многообразного живого мира от единственной клетки (Рис. 4А). Это суждение для середины девятнадцатого века было еще более революционным, чем широко известная его гипотеза о происхождении человека от обезьяноподобного существа, подтвержденная многочисленными палеонтологическими находками, в том числе сделанными в последнее время (Глава 7). Именно с того времени эволюцию стали представлять как растущее из общего ствола дерево с ветвями, которые, в свою очередь, дают многочисленные ветвящиеся отростки. Как правило, на эволюционном дереве изображают только те ветви, которые соответствуют ныне здравствующим царствам, классам, отрядам и видам (так, на нем отсутствуют динозавры). Имея в виду это обстоятельство, мы будем именовать его вслед за многими исследователями деревом жизни.

5.1. Современные подходы к построению дерева жизни

До 60-х годов прошлого века степень родства между видами определяли исключительно по анатомическим, морфологическим и поведенческим признакам. Принадлежность животных, как существующих, так и вымерших, тому или иному виду, отряду и т. п. определялась по деталям строения скелета, по отдельным костям и зубам. Эти подходы сохранили значение и в последующие годы. Приобретенный опыт столь значителен, что даже плохо сохранившиеся окаменелости позволяют достаточно надежно классифицировать животных, живших десятки и сотни миллионов лет тому назад. Так, по отпечаткам раковин четко классифицируют моллюсков, существовавших 400–600 млн лет тому назад. Достаточно точное датирование окаменелостей (как животных, так и растений) позволило определить не только последовательность образования видов, но и время их образования (точки разветвления) вплоть до возраста 1 млрд лет, когда появились губки и кишечнополостные. Более древние отпечатки принадлежат исключительно одноклеточным организмам. Обнаружено значительное количество достаточно четких отпечатков прокариотических и эукариотических (ядерных) клеток возрастом до

Рис. 4. Эволюция представлений о дереве жизни. А. Дерево жизни, как его представлял Чарльз Дарвин. Б. Дерево жизни по Woese et al. (1990), ствол которого (последний общий предшественник) дает ветви бактерий и архе. В. Дерево жизни по Doolittle (1999), учитывающее горизонтальные переносы. Г. Дерево жизни, при построении которого учтены соображения о возникновении эукариотической клетки при акте симбиоза бактерии и архе.

2.5 млрд лет и 1.7 млрд лет, соответственно. Однако в более древних породах, главным образом вследствие их значительного метаморфизма, клеточные отпечатки — большая редкость. Своеобразный рекорд принадлежит Дж. Шопфу, который впервые опубликовал микрофотографии клеточных окаменелостей, обнаруженных им на Северо-Западе Австралии в осадочных породах, залегающих на глубине около 30 км (Schopf, 1993). Возраст этих пород и, соответственно, окаменелостей — около 3.5 млрд лет. Автор идентифицировал окаменелые клетки как близкие современным фотосинтезирующим грамотрицательным бактериям, которые имеют два названия: сине-зеленые водоросли и цианобактерии (Рис. 2). Главным доводом в пользу этого заключения стало присутствие в тех же отложениях слоистых известковых структур (строматолитов), поныне создаваемых колониями современных цианобактерий на мелководье. Но такой вывод равноценен утверждению, что уже 3.5 млрд лет тому назад на Земле осуществлялся процесс фотосинтеза, при котором с участием световой энергии присутствовавшие в атмосфере пары воды и СО 2использовались для органических синтезов и производства кислорода. Если придерживаться концепции зарождения жизни на самой Земле, то существование 3.5 млрд лет тому назад бактерий современного типа свидетельствует о том, что жизнь на Земле должна была присутствовать и значительно раньше (Awramik, 1992). Однако более древние не метаморфозированные (не подвергавшиеся плавлению) породы, в которых могли сохраниться ранние клеточные формы, пока не обнаружены. Да и выводы Шопфа о биологическом происхождении сделанных им находок были оспорены как в отношении клеток (Brasier et al., 2002, 2006), так и строматолитов (Lowe D.R., 1994; Grotzinger and Knoll, 1999; Walsh, 2004). В отношении некоторых предъявленных Шопфом окаменелостей, сохранившихся совсем плохо, критика представляется обоснованной. Качество остальных отпечатков также не очень высокое. Однако сравнение с явно родственными, но более поздними и потому лучше сохранившимися отпечатками подтверждает их достоверность. В недавних исследованиях рядом авторов получены новые тому доказательства (Altermann and Kazmierczak, 2003; Schopf, 2006; Allwood et al., 2006; Hofmann and Bolhar, 2007). В частности, обнаружены следы фотосинтезирующих клеток в столь же древних отложениях на территории Южной Африки (Tice and Lowe, 2004). С другой стороны, Шопф в суммирующем обзоре (Schopf, 2006) фактически отказался от ранних утверждений, что обнаруженные им отпечатки древнейших клеток принадлежали фотосинтезирующим бактериям, похожим на современных цианобактерий. Он ссылается на существующих ныне хемотрофов, которые имеют большое сходство с теми же отпечатками. Таким образом, вопрос о времени появления фотосинтезирующих клеток вновь оказался на повестке дня.

Читать дальше