«Если вы интеллигент, пишите исповедь…»

Творческие черновики «Списка благодеяний»

Девятого февраля 1930 года Олеша записывает в «Чукоккале»: «<���…> утверждаю: беллетристика обречена на гибель. Стыдно сочинять. Мы, тридцатилетние интеллигенты, должны писать только о себе. Нужно писать исповеди, а не романы» [40] Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1999. С. 235.

.

А в черновых набросках к сочиняемой драматургом пьесе появляется диалог центральной героини со зрителем:

«— „Я пишу пьесу. Посоветуйте, что сейчас писать нужно: повести, рассказы, стихи, пьесы?“

Не знаю, что ответить автору этой записки. Если вы интеллигент, не сочиняйте ничего, ни пьес, ни повестей, ни рассказов. Не надо сочинять. Пишите исповедь» [41] Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 70.Л. 35.

.

Интерпретация записи может быть примерно такой: «романы» придумывают власти, стремясь, хотя бы на страницах газет и журналов, конъюнктурных книг «пересочинить» реальность, придать ей вымышленные очертания. Долг писателя в этих условиях — говорить правду. Отсюда это убеждение Олеши в том, что именно дневники («исповеди») должны стать делом жизни литератора.

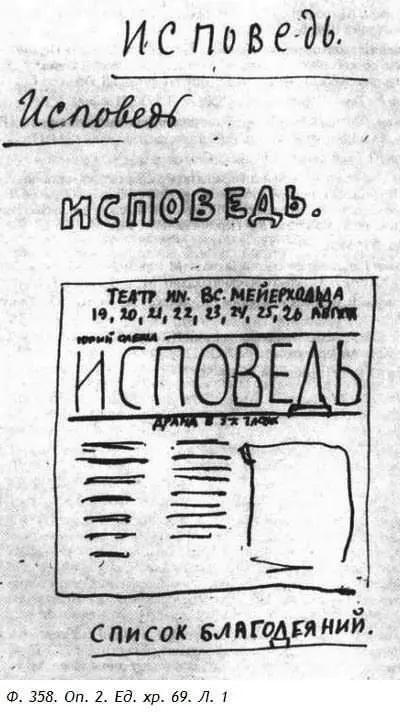

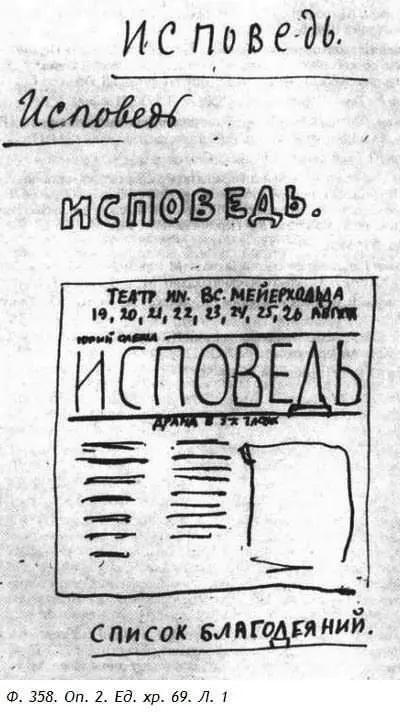

Запись имеет прямое отношение к пьесе, которой в эти недели занят Олеша. В одной из сохранившихся рукописей [42] Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 69. Л. 1.

она так и называлась: «Исповедь». Олеша повторяет заголовок четыре раза, далее рисует афишу будущей премьеры в Театре им. Вс. Мейерхольда. И лишь потом появляется окончательное название пьесы: «Список благодеяний».

В архиве писателя хранится россыпь черновых эпизодов «Списка благодеяний». Это отдельные листки, на которых живут как ранние наброски сцен пьесы, так и их варианты, близкие к окончательному тексту. Неотшлифованные и стилистически шероховатые, нередко они много ярче, острее тех, которые вошли в известный текст «Списка». Общий их объем — свыше 30 печатных листов, со множеством повторов, разночтений, вмешивающихся «посторонних» записей и пр. [43] Приведу выразительную и драматичную дневниковую запись Олеши, точно описывающую внешний вид его черновиков: «Я садился к столу, на котором лежала кипа бумаги, брал лист и, написав одну-две строки, тотчас же зачеркивал их. Тут же я повторял тоже начало с некоторыми изменениями и опять все зачеркивал. Зачеркнутой оказывалась вся страница. Причем я зачеркивал не просто, а почти рисуя. Страницы получались красиво зачеркнутыми, производящими такое впечатление, как будто все живые строчки на них закрыты решеткой. Близкий человек смотрел на эти страницы со слезами» ( Олеша Ю. Книга прощания. С. 311).

Из-за многочисленных повторов публикуются далеко не все варианты и разночтения черновиков и набросков сцен.

«Я обдумываю в письменной форме, отсюда — марание, множество черновиков» [44] Под рубрикой: Писатели о себе // На литературном посту. 1929. № 4/5, февраль-март. С. 120.

, — писал об особенностях своей работы Олеша. Это важная характеристика творческого метода писателя. Если М. Булгаков нередко диктовал свои вещи и его фразы при этом практически не нуждались в стилистической редактуре (более того, известен поразительный факт сознания целого романа, «Записок покойника», вообще без черновиков), то Олеша способен возвращаться десятки раз к одному и тому же небольшому фрагменту текста, диалогу, ремарке. Впечатление, что у одного писателя мысль, образ четко оформлены в сознании и легко фиксируются письменно, у другого же в буквальном смысле текст «рождается на кончике пера». Причем в случае Олеши это не «муки слова», т. е. — оформления мысли. Скорее сложность связана с ее додумыванием — и мужеством, необходимым автору для выговаривания, пусть и листу бумаги.

При отборе черновых набросков внимание публикатора было сосредоточено не столько на стилевых жемчужинах писателя — метафорах, образах, красках, — сколько на важных, но обрубленных, не получивших развития содержательных мыслительных ходах.

С некоторой уверенностью можно сказать, что при кочевой жизни писателя сохранились далеко не все черновики пьесы (В. В. Шкловская рассказывала: «Юрий Карлович бросал свои листки с текстами задавай, а Ольга Густавовна их доставала и прятала» [45] В беседе с автором в январе 1998 г.

). Но тем не менее пунктирно проследить поэтапную фиксацию вариантов, воссоздать общие очертания замысла вещи и его изменений на уровне сюжета — вполне возможно.

Читать дальше