У меня желтое, завернутое в желтый лист жира, сердце. Когда во сне я вижу подъем в гору, у меня начинается сердцебиение. Я был когда-то футболистом, худым, чересчур худым, и все говорили, что мне надо поправляться. Толстеть, вернее, набрякать я начал лет с двадцати четырех. Не знаю почему.

Ныне ярче всего представляю я свое будущее в том виде, что вот я стою нищий, на ступеньках в аптеке между двумя дверьми, — набрякший, с навалившимися плечами, с подбородком, который лежит на груди, как вал, — жирный, грязный человек приплясывает босыми ногами на деревянных ступеньках, среди заноз и раздавленных трамвайных билетов, руки его сложены под животом, картуз постыдно надвинут на середину ушей.

Это все относится к области беллетристики. Беллетристику я ненавижу всеми фибрами своей души. Умышленно я прибегаю к выражению насчет фибр, чтобы опошлить все, что может относиться к беллетристике.

Она мстит за себя. Она выбегает из-за тени пера, обгоняет последнее „тэ“ в слове „обгоняет“, уже хочет крикнуть кому-то, что „тэ“ — это похоже и на кастет, и на глаз кошки с высоко поднятой бровью, и мчится дальше, уже наперед расписываясь за меня, уже виясь вокруг обыкновенного нищего в обыкновенной аптеке, с ехидным намерением, которое для нее вполне выполнимо, — с ехидным намерением уже за несколько лет расставить вехи моего будущего романа: о том, как я стал нищим и что из этого вышло» [31] Олеша Ю. Тема интеллигента // Стройка. Л. 1930. 31 марта.

.

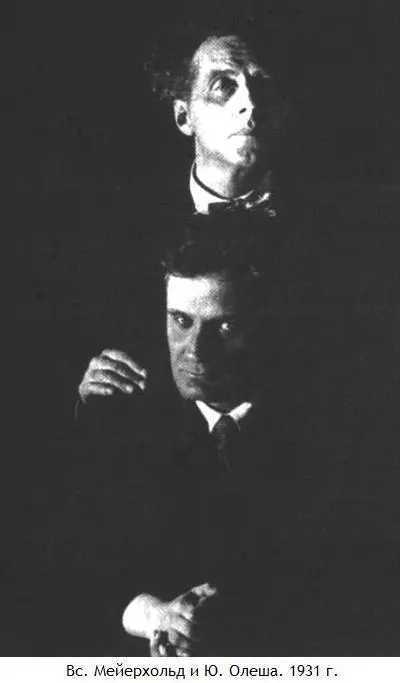

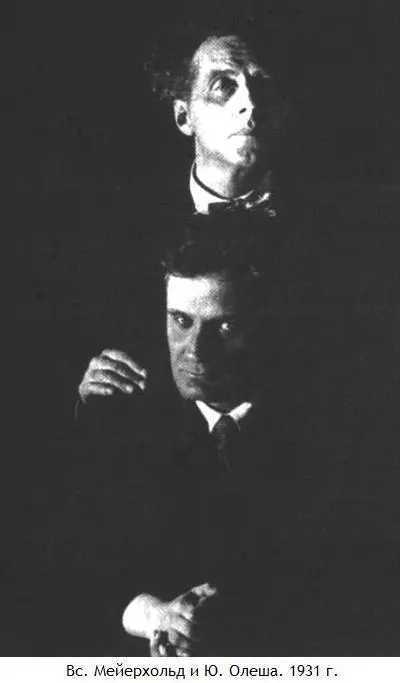

Ощутим желанный (и недостижимый) восторг слияния с массой у Олеши, средством достижения которого становится спасительное двоемыслие, готовность качнуться от одной точки зрения к противоположной, приняв позицию большинства (которое с редкой точностью эпитета называют «подавляющим»). И мейерхольдовские метания между жаждой успеха у массы и у власти — и ответственностью художника перед самим собой, неуничтожимое стремление к утверждению собственных ценностей.

Американский исследователь Леопольд Хеймсон так определял истоки подобного типа социального поведения: «В представлениях об истоках и роли российской интеллигенции, которые укоренились в радикальных кругах к концу XIX в., чувство служилости, а также предназначение вести за собой воспринимались как перемещенные от государственной власти к погруженным во мрак массам народа. Историческая миссия интеллигенции также автоматически идентифицировалась с миссией быть вождем народа или же, по меньшей мере, возглавлять составлявшие его труппы, стремясь к освобождению от государства и социальной структуры привилегий, а также от несправедливостей, с которыми они неразрывно были связаны. Через много времени после окончания в начале 80-х годов XIX в. классической эры российского народничества эта героизированная версия генезиса интеллигенции продолжала вдохновлять молодежь, которая мало-помалу присоединялась к различного рода радикальным кругам, с их чувствами, связанными с неудовлетворенностью существующим строем, с представлениями о правом и неправом, а также о героических типах поведения, призванных восстановить добро и покарать зло. Наследие российского народничества давало также некие „священные тексты“, из которых молодежь, в высшей степени сознательно формулируя свои взгляды на мир, черпала концепции естественных и исторических законов, которыми она собиралась руководствоваться в своих усилиях по созданию нового мира свободы и сотрудничества» [32] Хеймсон Л. Меньшевизм и эволюция российской интеллигенции // Россия-XXI. 1995. № 5/6. С. 116–117.

.

Представляется, что фундамент мировоззрения Мейерхольда — вот эти самые настроения провинциальной (и оттого несколько «запаздывающей») молодежи, приобщившейся в юном возрасте к социалистическим идеям (Ремизов, Кавелин) и вышедшей в мир профессии с настроениями «несогласия» и страстного желания служения массам.

«Карл во многом походил на своего типичного современника — русского интеллигентного, начитанного молодого человека конца прошлого века со всем его свободомыслием, народолюбцем и отталкиванием от абсолютизма, наследника „критически мыслящей личности“ шестидесятых и семидесятых годов, проделавшей эволюцию от разрушительного, активного нигилизма Бакунина, Писарева и Чернышевского к скептическому либерализму, с налетом пессимизма, поколения Гаршина, Чехова, Левитана <���…>» [33] Елагин Ю. Темный гений. М., 1998. С. 37.

.

Читать дальше