Запертый в замке Коперник продолжал свои наблюдения за планетами, прояснявшие картину устройства Вселенной. 19 февраля 1520 года, в свой 47-й день рождения, он в 6 утра отметил положение Юпитера в 4°3′ к западу от «первой более яркой звезды во лбу Скорпиона». В какой-то момент по весне Юпитер достигает своей ежегодной точки противостояния — строго напротив Солнца в небе Земли. Во время этого события никому не удается наблюдать одновременно оба этих небесных тела, но опытный практик может установить время этого события, соединив теоретические предсказания с наблюдениями, сделанными за несколько предыдущих месяцев. Заступив в свой «дозор» в сентябре, Коперник определил момент противостояния как 11 утра 30 апреля. Юпитер тогда двигался в обратном направлении, «попятно», с востока на запад, как будто отступая от жала Скорпиона и одновременно достигая наибольшего сближения с Землей. Тогда как другие астрономы считали эти несколько событий простым совпадением, Коперник видел их неразрывную связь, обусловленную планетарным порядком: Земля, расположенная ближе к Солнцу, раз в год обгоняла более медленный Юпитер. Проходя мимо него, она оставляла Солнце с одной стороны, а Юпитер с другой, подходя к нему максимально близко. Сам Юпитер в такие моменты никогда не менял направления движения — просто так казалось наблюдателям на поверхности более быстрой Земли. Такой же логикой объяснялось ежегодное противостояние Сатурна, которое Коперник ожидал несколькими месяцами позже — в полдень 13 июля.

Движения Юпитера и Сатурна в таких обстоятельствах вызывали тревогу среди астрологов. Две планеты двигались к своему «Великому соединению» — тесному небесному союзу, который они «заключали» каждые два десятилетия, причем всегда с судьбоносными последствиями. Популярный альманах Иоганна Штёфлера и Якоба Пфланума предсказывал, что из-за Великого соединения в 1524 году ожидаются «изменения и трансформации по всему миру, во всех регионах, королевствах, провинциях, государствах, сословиях, среди зверей и морских животных и всего, рожденного землей, — изменения, неведомые столетиями до наших времен ни для историков, ни для наших предков. Так поднимите же ваши головы, христиане».

19 октября 1520 года отряд рыцарей окружил дворец Фабиана в Гейльсберге и приступил к осаде, которая длилась несколько недель. В таких обстоятельствах капитул отозвал Яна Крапица с поста на ноябрьских выборах (хотя он прослужил всего год) и проголосовал за его замену Коперником. 11 ноября, в тот день, когда начался его второй администраторский срок, неугомонные рыцари стояли в одном дне пути от Ольштына, ворота которого защищала лишь сотня королевских солдат.

Коперник проводил беспокойные часы, каталогизируя архивы капитула, которые в течение нескольких лет были перевезены в Ольштын для более надежного хранения в сокровищнице замка. Эти документы сохранили всю боевую историю епархии, от буллы папы Иннокентия IV в 1243 году, определившей границы Пруссии, и пергамента 1264 года, в котором Ансельм, первый епископ Вармийский, сообщал о планах возведении величественного собора во Фрауэнбурге. Сотни документов (буллы, соглашения, дарственные грамоты, купчие, завещания, рекомендации, петиции) хранились в нескольких ящиках. Разбирая и сортируя юридические материалы с красивыми официальными печатями, Коперник также находил время, чтобы писать новые воззвания к королю Сигизмунду, умоляя его укрепить силы, защищающие хранилище Ольштына:

«Всемилостивый князь и господин, Сигизмунд, милостью Божией король Польши, великий князь Литовский, властелин и наследный владыка Руси и Пруссии и наш всемилостивый господин», — обращался Коперник к его величеству 16 ноября. Он описал ужасные подробности произошедшего за день до этого вторжения в город Гутштадт, сдавшийся рыцарям, и выразил готовность умереть (что казалось весьма вероятным) при защите Ольштына.

«Ибо мы желаем делать то, что подобает благородным и честным людям, которые совершенно преданы Вашему Величеству, даже если нам суждено погибнуть. Всю нашу собственность и себя самих мы вверяем заботам Вашего Величества». Между тем он продолжал методично перечислять эту собственность: «Документы, касающиеся передачи главы святого Георгия из Гейльсберга во Фрауэнбургский собор», «документ короля Франции, касающийся подаренной частицы Креста Господня».

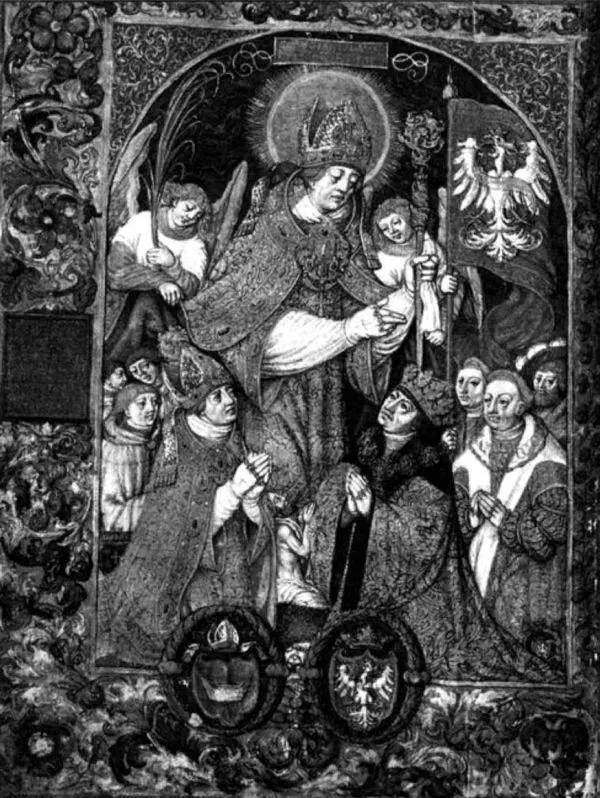

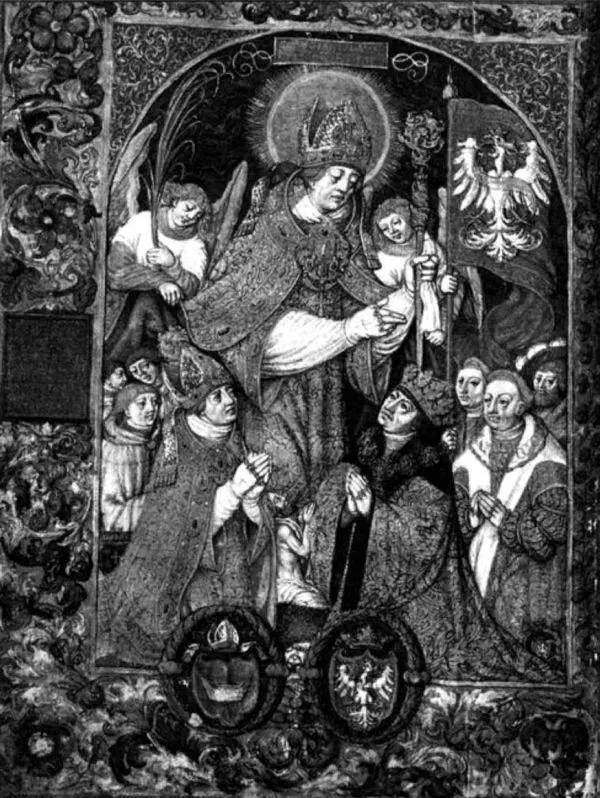

На этой картине кисти Станислава Самостжельника (1520) король Сигизмунд преклоняет колени рядом с епископом Краковским, чтобы получить благословение святого Станислава — покровителя Польши

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу