Более того, можно говорить о навязчивости информации и возникновении определенной моды социального участия через отношение к прошлому. В качестве примера можно рассмотреть возникновение в ХХI веке универсальной национальной символики, демонстрирующей принадлежность человека к историческим событиям, например, георгиевская лента, цветок мака и др. атрибутика, ставшая массовой.

О формах изменения мышления и исторического самовосприятия можно говорить очень много, так как они охватывают практически все сферы человеческого существования. Первой, и самой видимой, вероятно выступает критика существующей системы знаний и ценностей, связанной, к примеру, с отрицанием официальной истории государства или региона. Так, к примеру, официальные учебники истории могут на протяжении десятилетий скрывать наличие этнических или религиозных конфликтов, камуфлируя память о них, но «освобождение истории» неожиданно формирует на повестке дня несколько противоборствующих исторических моделей, каждая из которых представляется правильной для ее создателей. Следствием такого восстановления истории неизбежно становится широкий поиск доказательств ее правильности и правомерности, в том числе через воссоздание неофициальных версий, подтвержденных только личными воспоминаниями или условными артефактами. Это в свою очередь способно создать так называемый культ корней, который, во многом перекликается с архаичной идеей избранности того или иного народа или группы. Данный культ способен «как бы» обосновать право на территорию, язык, культуру и историю, даже если формально такого права у группы нет, и она лишь недавно откололась от более крупного социо-культурного образования. Отметим, что стремительное воссоздание культа корней сопряжено с исторической практикой его подавления на идеологическом, политическом, сословном и других уровнях. Этот культ не возникает из неоткуда, но речь идет скорее о стремительном увеличении его сторонников и абсолютизации ценностей, ранее занимавших периферийное положение в общественном мышлении из за страха, нецелесообразности, запрета агитации и свободы слова и т. д.

Следует обратить внимание на системность всех происходящих изменений. Так, например, желание получить собственную историю может подкрепляться развитием генеалогии, созданием музеев и мест памяти, утверждением памятных дат, не являющихся таковыми изначально, юридической люстрацией старого порядка, публикацией архивов и частных коллекций, мемуаров и т. д. вплоть до перезахоронения и канонизации героев прошлого.

К сожалению все описанные действия несут в себе конфликт и не способствуют развитию реальной исторической науки, основанной на фактах и «любящей тишину кабинетов». В итоге возникает «общественная история», которая во многом искажена и фальсифицирована, но в то же время близка общественности, которой нравится информационный резонанс и отрицание единого прошлого.

Идея истории, которую пишет общество в терминологии Нора 25 25 Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999, – 328 с.

сопряжена с идеей национальной «памяти», которая в свою очередь выступает продуктом взаимовлияния современного времени (вызовов, про которые мы говорили выше) и общества в его текущем трансформационном состоянии.

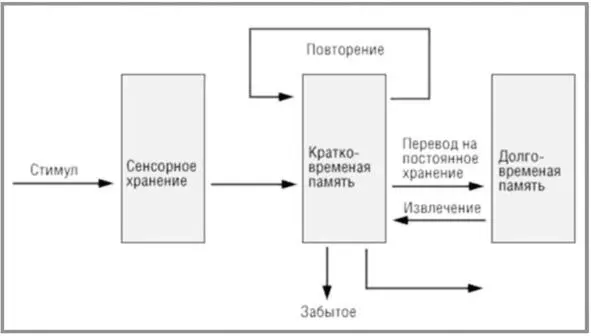

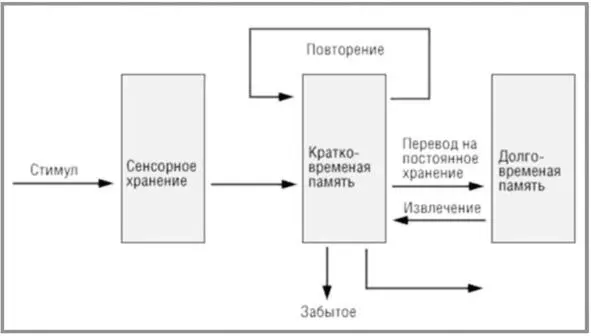

Здесь уместно вспомнить о существовании т.н. модели Аткинсона и Шифрина. Данные авторы размышляли о структуре памяти как таковой и предложили следующую модель, объясняющую восприятие ее работы.

Рисунок 2. Модель Аткинсона и Шифрина 26 26 Майк Кордуэлл. Модель памяти Аткинсона-Шиффрина // Психология. А-Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. – ФАИР-ПРЕСС, 2000. URL: https://www.bestreferat.ru/referat-384865.html

.

В данной модели человек воспринимает информацию, вне зависимости от того, является ли она первичной или вторичной. К примеру, он может воспринимать данные из интернета или школьный курс истории. Далее эти данные проходят через уровень сенсорного хранения который является очень кратким, но обязательным. Сенсорная память – память чувств: вкус, зрение, слух и др.

Через сенсорный этап информация переходит на уровень кратковременной памяти, которая аккумулирует информацию на срок менее 20 секунд и не более чем о 5 – 7 объектах. Наконец из блока краткосрочной памяти информация попадает на уровень долгосрочной памяти, в которой информация может храниться вплоть до конца существования биологического объекта.

Читать дальше