Для Маркса и Энгельса партия, которая является носителем теории, разработанной коммунистами, и, таким образом, посредником (Георг Лукач) между теорией и практикой, была толкователем, определенно привилегированным, и открывателем пролетарского движения, но в их представлении она также возникала и как продукт революционной стихийности рабочего класса. Для социал-демократии и большевизма партия, сформированная до возникновения массового революционного движения, станет средством внедрения идеологического сознания в пролетариат, который рассматривается просто как носитель тред-юнионистского сознания. Впоследствии бордигистские темы инвариантности теории, органической преемственности и органического централизма в организационном плане в конечном итоге закончаться мумификацией всех интерпретаций реальности по причине своего элитаристского бреда и мессианской программы коммунизма, понимаегого всецело как идеология подлежащая практической реализации: «Перепрыгивая через весь цикл, коммунизм – это знание плана жизни для вида. То есть для человеческого вида». ( «Proprietà e capitale» [Собственность и капитал], Prometeo, серия II, стр. 125 )

В заключение этого анализа «марксистской» концепции мы приведем цитату из Энгельса, которая еще раз подтверждает тот факт, что, несмотря на многочисленные ошибки, вызванные условиями своего времени, благодаря применению материалистической диалектики, ни Энгельс, ни Маркс никогда полностью не поддавались элитистской идеологии. Противоречие есть и всегда будет движущей силой общественной жизни, даже при коммунизме: «Г-н Хайнцен представляет коммунизм как некую доктрину, которая исходит из определенного теоретического принципа как своего ядра, и делает из этого дальнейшие выводы. Г-н Хайнцен сильно ошибается. Коммунизм – это не доктрина, а движение; он исходит не из принципов, а из фактов. Коммунисты опираются не на ту или иную философию в качестве отправной точки, а на весь ход предшествующей истории и, в частности, на ее реальные результаты в цивилизованных странах в настоящее время. Коммунизм появился благодаря крупной промышленности и ее последствий, благодаря установлению мирового рынка и сопутствующей необузданной конкуренции, благодаря все более суровым и все более универсальным торговым кризисам, которые уже превратились в полноценные кризисы мирового рынка, благодаря созданию пролетариата и концентрации капитала, в результате классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией. Коммунизм, поскольку он является теорией, является теоретическим выражением позиции пролетариата в этой борьбе и теоретическим обобщением условий для освобождения пролетариата» ( Энгельс, «Коммунисты и Карл Хайнцен», Deutsche-Brüsseler-Zeitung, №79 и 80, 3 и 7 октября 1847 г. )

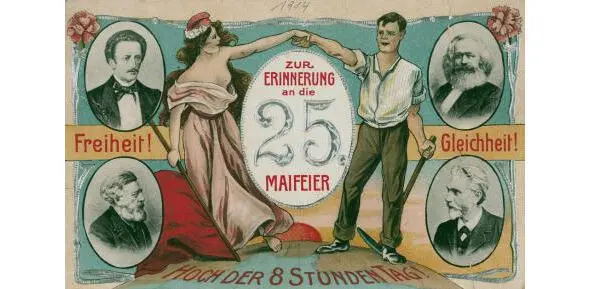

«Социал-демократическая» концепция партии.

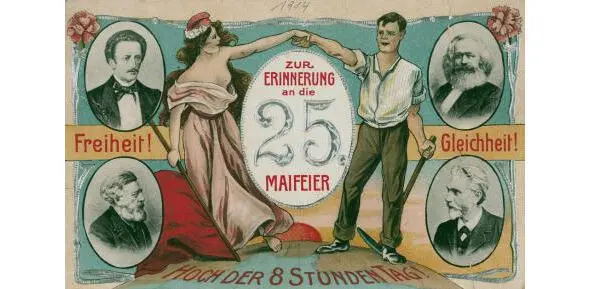

Открытка Германской Социал-Демократической Рабочей Партии 1914 года посвященная 25-ой годовщине празднования 1-го Мая. В верхнем ряду духовные авторитеты партии – Фердинанд Лассаль и Карл Маркс. В нижнем ряду – «вожди» партии Август Бебель и Вильгельм Либкнехт. Через несколько месяцев германская социал-демократия в большинстве своем поддержит мировую империалистическую бойню, а еще через несколько лет выступит, по собственному признанию ее деятелей в роли «кровавых собак» контрреволюции…

На протяжении всего своего исторического развития социал-демократия будет двигаться вспять от того положительного вклада, который был внесен Марксом благодаря применению диалектического метода: в первую очередь от концепции революционной массовой организации, которая возникает как продукт стихийного движения пролетариата. в периоды кризиса капитализма и открытой конфронтации между рабочими и капиталистической системой эксплуатации; но также и от концепции организации, которая играет активную роль в разрушении государства и по этой самой причине вписана в процесс нераздельных между собой политических и непосредственно социальных задач пролетарской революции (см. уроки Парижской Коммуны).

Только левые фракции социал-демократии, еще до 1914 года выражавшие глубокие теоретические разногласия с партией (Роза Люксембург, Антон Паннекук и др.), а затем все течение, известное как «ультралевые» (за исключением «итальянской левой» или бордигизма), подтвердят примат реального движения в плане формирования революционной массовой организации, но сохранят в тоже время, с некоторыми нюансами (см. анализ в следующих главах), идею «Партии» с ее привилегированной ролью, и, следовательно, идею отделении политической стадии от социального движения. На самом деле, именно революционный подъём самого пролетариата на исторической сцене (1905, а затем 1917—1923 гг.) был ответственен за эту диссидентскую тенденцию, а затем и за растущую радикализацию различных течений.

Читать дальше