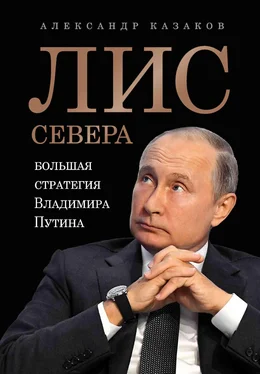

Но сначала еще о двух моментах, которые отразились в Концепциях внешней политики в редакциях 2000, 2013 и 2016 годов. Во-первых, подтверждая сказанное выше, хочу отметить, что в Концепции внешней политики 2000 года речь при формулировании вопросов безопасности на нашем континенте идет о двух субрегионах — евроатлантическом и азиатско-тихоокеанском. И хотя Россия упоминается один раз как крупнейшая евразийская держава, получается (при такой дихотомической структуре континента), что она вынуждена сделать выбор и примкнуть либо к евроатлантическому Западу, либо к азиатско-тихоокеанскому Востоку. Об этом я писал в январе далекого 2003 года, подводя итоги внешнеполитического 2002 года [22] См. в этом сборнике статью «Путин строит империю…»

. Россия должна была отказаться от подобного ложного выбора и стать самостоятельным центром тяжести. Уже в Концепции внешней политики 2013 года кроме указания на историческую роль России как уравновешивающего фактора появляется свое собственное место нашей страны в геополитической структуре континента: речь идет о «евроатлантическом, евроазиатском и азиатско-тихоокеанском пространствах». Таким образом, утверждается срединное положение России в трехчленной структуре континента как центра равновесия.

Во-вторых, хочу отметить, что уже в 2003 году в той же статье, говоря о сетевой империи, я фактически описал принципы «сетевой дипломатии», а также устройство и преимущества того, что в Концепции внешней политики 2013 года было названо «сетевыми альянсами». А уже после подтверждения этих ключевых понятий в Концепции внешней политики 2016 года они стали предметом рассмотрения в научном сообществе [23] А. В. Кортунов, Н. А. Воронцова, О. В. Михайлова и др.

. В этой же статье я увязал сетевые инструменты внешней политики с укреплением суверенитета. Что важно, укрепление суверенитета не только для России, но и для всех ее партнеров (мы еще вернемся к этому положению) в сетевых альянсах: «География отходит на второй план (вспоминаем БРИКС с его разбросом по трем континентам. — А. К.). Основным становится политическое и экономическое взаимодействие. Что касается “силы”, то одним из принципов функционирования “сети” (в Концепции внешней политики 2013 и 2016 годов — сетевых альянсов. — А. К.) является взаимо усиление партнеров, своего рода взаимное делегирование силы. <���…> Все международные акторы, которые входят в зоны интересов или влияния имперского центра, являются самодостаточными, суверенными членами коммуникационной системы, в повышении самодостаточного веса и качества которых заинтересован имперский центр. <���…> Только в том случае, если участники сети обладают самостоятельной ценностью, становится жизнеспособной вся имперская сеть и получает пространство для маневра имперский центр…» Там же в полном соответствии с выводами данной работы я сформулировал, почему для России жизненно важным было это «пространство для маневра»: «Надо помнить, что включение в геополитические и геоэкономические “сети” не является самоцелью. Прежде всего это должно дать России время и ресурсы для восстановления себя как самостоятельного центра силы… Кроме того, включение в различные “сети” будет содействовать укреплению суверенитета России…»

Наконец, в-третьих, хотелось бы указать на одно существенное — возможно, историческое — последствие возвращения России в свой «евразийский дом». Трехчленная меридианная геополитическая архитектура континента [24] На самом деле четырехчленная, включающая широтное измерение, то есть Юг, Средний и Ближний Восток, но это отдельная тема.

помогла России поменять оптику и увидеть Европу как «среднего размера полуостров на западной окраине Большой Евразии». Такая формулировка может вызвать улыбку, но лишь до поры до времени. Давайте взглянем на встречные стратегии Европы и России, которые стали видны буквально в последние десятилетия. Европа, подстрекаемая Соединенными Штатами, активно выстраивала между собой и Россией «санитарный кордон», то есть пояс буферных государств от Балтийского до Черного (на самом деле хотела до Средиземного) моря. Так сказать, отделить «цивилизацию» от «орды». Европоцентричное сознание европейцев создавало иллюзию, что они «отделили» Россию, а на самом деле — «отделили себя».

Россия на этот раз поступила симметрично. Контригра Путина заключалась, во-первых, в том, чтобы создать сетевые альянсы с ключевыми государствами Большой Евразии, особенно на восточном и южном направлениях. Во-вторых, Путин смог — в прямом смысле на контригре с США и их «арабской весной» — не просто вернуть Россию на Ближний Восток, но и получить там серьезное влияние, включая страны Персидского залива. Это уникальный и очень показательный с точки зрения большой стратегии эффект: на Ближнем и Среднем Востоке мы дружим и сотрудничаем со всеми, даже с теми, кто между собой «не дружит». Но главное в другом. Закрепившись в Сирии (и укрепив ее саму), создав особые отношения с Турцией (поддержка Эрдогана против госпереворота) и с Египтом (поддержка Ас-Сиси против последствий «арабской весны»), наладив тесные оперативные отношения с Израилем, Путин фактически создал предпосылки для альтернативного — зеркального — европейскому «санитарного кордона» от Черного моря (включая проливы) до Красного (включая Суэц), отделяющего Европу от Большой Евразии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)