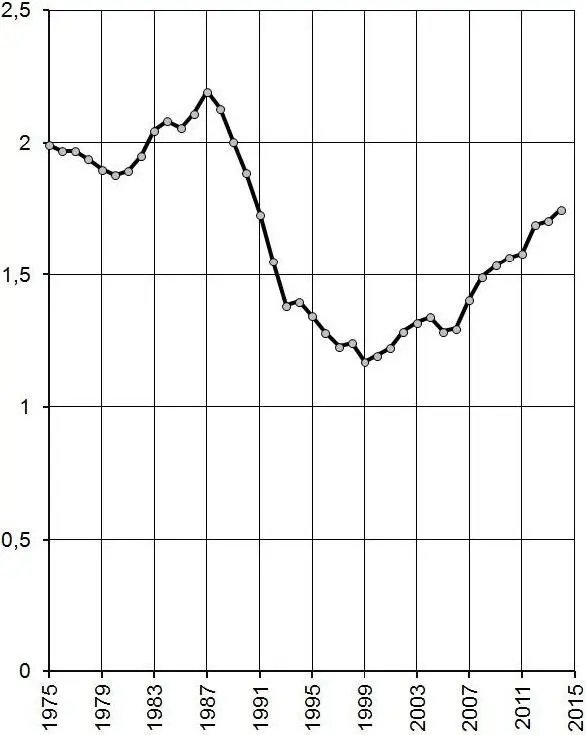

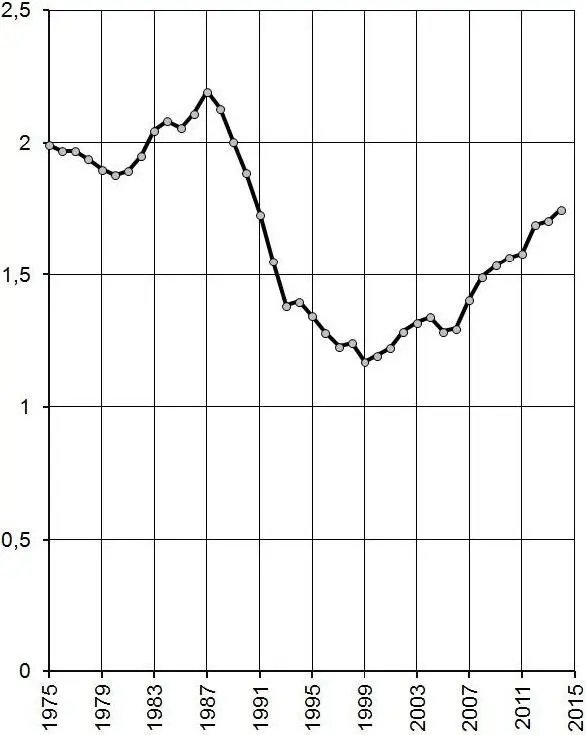

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в России

Согласно «низкому» варианту демографического прогноза, в РФ уже в 2016 г. снова начнется естественная убыль населения, по «среднему» варианту с 2018 г., по «высокому» – с 2021 года.

Таблица. 1 .

Естественный прирост населения в России (на 1000 человек)

Надо учесть, что соотношения родившиеся / умершие (на 1000 человек) очень различаются по регионам. Например, таково (2015 г.): Центральный округ 11,8/13,5; Северо-Западный округ 12,5/13,4; Ингушетия 18,6/3,3. Так демографический кризис приобрел и этнический аспект.

Вот сообщение социолога-демографа (2015): «Перепись населения 2010 г. зафиксировала не только сокращение численности и доли основного этноса в населении России, но и ускорение темпов этого сокращения. За 8 лет доля русских уменьшилась почти на 4,9 млн человек (точнее на 4873 тыс.). За эти годы в Россию прибыло на постоянное место жительства из нового зарубежья 70–80 тыс. русских (в 2002–2006 гг. – 52 тыс.)…

Таким образом, за время, прошедшее с 1989 г. по 2010 г., численность русских в России уменьшилась почти на 9 млн человек (7,4 %). Ради объективности заметим, что хотим мы того или не хотим, но такая динамика русского народа представляет питательную среду для проявления различных форм национализма. Конечно, то, что существует проблема русского этноса, невозможно отрицать» [10].

Даже после кризиса 1990-х лет провал рождаемости того периода давал себя знать – контингент детей и подростков сильно сократился. На XV Конгрессе педиатров России было сказано: «Число детей в возрасте от рождения до 17 лет включительно за 14 лет уменьшилось с 34,9 млн. (1999 г.) до 26,5 млн. человек (2013 г.). Снижение численности детского населения произошло, преимущественно, за счёт сокращения числа детей в возрасте 10–17 лет (с 19,2 млн. чел. в 1999 г. до 9,9 млн. чел. в 2013 г. или на 48,4 %)».

Молодежь ответила на реформы 1990-х гг. резким сокращением рождаемости, и эта установка инерционна. В опросах «Жизненные позиции российских студентов» было поддержано такое суждение: «Сейчас, когда будущее неясно, вряд ли стоит рожать детей». В 1997 г. так ответили 40 % к числу опрошенных, в 1999 г. 43,4 %, в 2007 г. 55,4 % (последний опрос – московских студентов).

Автор книги «Солидарность поколений» О. А. Полюшкевич (2014) на основании исследования говорит следующее: в процессе реформ снижается уровень интенсивности и качества ряд таких отношений и условий жизни, как конформность, верность традициям, забота о близких, щедрость (мотивация – благополучие близких), универсализм (благополучие всех людей), безопасность и важность служения. Напротив, возрастает важность самостоятельности, получения нового опыта, гедонизма (наслаждения жизнью), финансовых успехов и материальных достижений, власти (социального статуса).

Прослеживается уменьшение значимости социальных ценностей и увеличение индивидуальных. Просто и понятно (см. [17]).

Это – фундаментальный фактор, и контроль над ним является одной из сложнейших задач молодежной политики. Но об этом никто не говорит.

Кризис нанес тяжелый удар по институту семьи, что сказалось на детях и подростках. Их первая когорта – сейчас уже 30-летние. Но детская травма инерционна – шрам на всех пореформенных поколениях.

Значительная часть детей родились вне брака и росли без отца. За период 1990–2014 гг. в России вне брака родилось 8,36 млн детей (рис. 2). Доля детей, живущих без отца, 25,5 % (на 2010 г.). Распадается более чем каждый второй брак, в 60 % этих семей есть дети. Есть отличия в социализации детей без отцов: преждевременное или запаздывающее освоение социальных норм и культурных ценностей, обретение социальных ролей, а также затяжные кризисы.

Причины этого объективны: у большой части населения реформа изъяла экономические средства для обеспечения детей по стандартам постсоветского общества, в котором разрушены институты солидарности. Вот оценка недавнего времени: «Среди россиян, не имеющих детей или имеющих одного несовершеннолетнего ребенка в составе своих домохозяйств только 31 и 29 % соответственно вошли в число бедных, а для семей с двумя и более детьми эти показатели были равны уже 43 %.

При общем улучшении ситуации с абсолютной бедностью за последние 10 лет вопросам детской бедности и поддержке семей с несовершеннолетними детьми уделялось в этот период явно недостаточное внимание. В итоге, их наличие превратилось в важный фактор бедности “по доходам”.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу