В обзоре недавнего международного симпозиума социологов о проблемах молодежи сказано: «Участники отмечали, что несмотря на пристальное внимание со стороны социологов, комплексное осмысление и открытое научное обсуждение того, что происходит с молодыми на постсоветском пространстве, все еще редкость».

Очевидно, что молодежная политика (МП) должна исходить из объективных условий, в которых существует множество общностей, составляющих молодежь , и из восприятия реальности (объективных условий) каждой общности. Ведь сытый голодного не понимает, а здоровый равнодушен к реформированию здравоохранения.

В принципе, срочная и чрезвычайная задача молодежной политики – анализ состояния здоровья молодежи в целом и по группам, а затем представление этой проблемы как пункта национальной повестки дня. Пока что эта проблема замалчивается политиками, обществом и СМИ. Даже медицинское сообщество старается обходить систему причин бедственного состояния, констатируя факты.

Вот выжимка из докторской диссертации (2014). В ней кратко очерчен образ состояния здоровья особой группы молодежи – студентов. Объяснить причины этого состояния и предложить варианты выхода из этого состояния – обязательная функция молодежной политики. Без этого не преодолеть отчуждение студентов от государства.

Вот что пишет автор диссертации: «К концу XX века в РФ произошли крупные социально-экономические преобразования, которые сопровождались значительным ухудшением состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных групп, в том числе молодежи. В большей степени негативные тенденции в состоянии здоровья молодежи отмечаются в процессе их профессионального обучения: во многих регионах РФ наблюдается рост заболеваемости среди студентов, расширяется спектр “студенческих” болезней; увеличивается число студентов-инвалидов. Практически здоровыми признаны лишь 16,5 % студентов.

Причинами сложившейся ситуации являются нездоровый образ жизни, неблагоприятные социально-экономические, экологические, санитарно-гигиенические условия обучения и жизнедеятельности (режим труда и отдыха, нерациональное питание, жилищные условия и т. д.), а также высокий уровень психического напряжения…

Положение усугубляется тем, что реформирование здравоохранения в РФ в последние годы привело к разрушению системы диспансерного наблюдения студентов вузов, сокращению числа профилактических осмотров студенческой молодежи» [16].

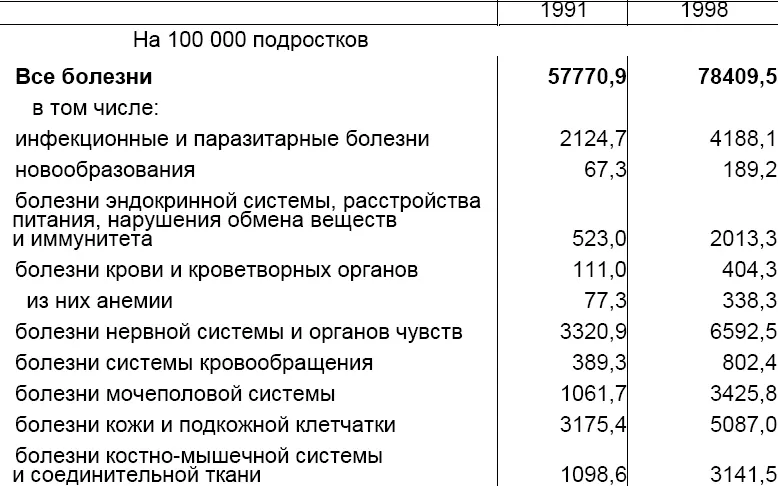

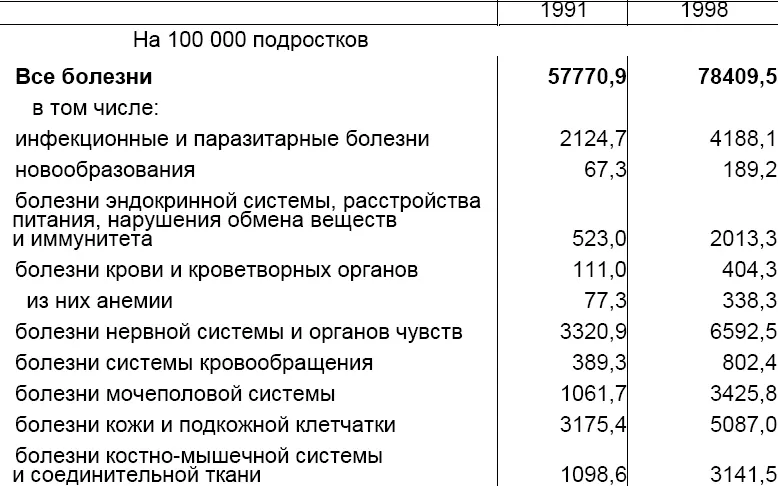

Вот бесстрастная статистика:

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15–17 лет в 1990–1998 гг. [15]

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

По данным ежегодной диспансеризации, опубликованным Министерством здравоохранения и социального развития РФ, в 2009 году среди 13,58 млн. детей, обучающихся в школах, только 20,8 % (в 2008 году – 21,4 %) имеют I группу здоровья , более 53,8 % имеют различные функциональные отклонения, 28–37 % – хронические заболевания. Среди выпускников школ более 76 % не являются абсолютно здоровыми [14].

Приведем констатации медиков.

Вот «Итоги XII Конгресса педиатров России. 2008»: «По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, полученным при углубленных обследованиях за последние 5 лет, прослеживается почти двукратное увеличение распространенности хронической патологии за период пребывания детей в образовательных учреждениях Москвы. В 2005–2007 гг. по сравнению с 1998–2000 гг. I группа здоровья уменьшилась в 3 раза…

По мнению участников конгресса, важным фактором, влияющим на здоровье учащихся, является модернизация системы образования, связанная с повышением учебных нагрузок, использованием новых педагогических технологий без учета возрастных психофизиологических особенностей и функциональных возможностей».

На XV Конгрессе педиатров России (2011 г.) было заявлено, что только 10 % выпускников школ совершенно здоровы, 60 % юношей призывного возраста больны. Ухудшилось физическое развитие: средний рост мальчиков за 20 лет уменьшился 2 сантиметра, вес – на 1,3 килограмма, девочек – на 1,6 килограмма. Подростки стали слабее: динамометрия правой кисти у мальчиков уменьшилась на 10 килограммов, у девушек – на 6 в сравнении со сверстниками 1990-х годов.

Вот данные «Итогов XVIII Конгресса педиатров России. 2015 ».Здесь надо внимательно читать каждую фразу: «За период с 2000 по 2013 гг. общая распространённость нарушений здоровья и развития среди детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 27,5 %. Среди детей старшего подросткового возраста (15–17 лет) – на 50 %. Среди детей всех возрастов отмечается преимущественный рост хронической патологии. Её доля в структуре всех нарушений здоровья в настоящее время превышает 30 %.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу