В представленном списке эволюционных прорывов остался пробел – номер 3, Homo sapiens, человек. В результате появления КАКОГО нового многообразияэтот новый биологический вид эволюционировал с такой скоростью, что оставил далеко позади всех своих естественных конкурентов?

От прочих высших животных человек отличается не только объемом мозга, орудийной деятельностьюи речевыми способностями – есть еще более принципиальное и необъяснимое отличие. Это уникально длительный период детства.

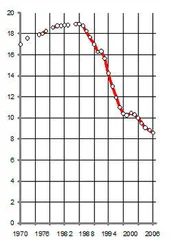

При почти равной у человека и высших обезьян продолжительности жизни, у нас то время, когда родители опекают своих малышей, в два раза продолжительней. Шимпанзе достигает половой зрелости и может считаться взрослым в 6—8 лет, у человека мозг заканчивает свое физиологическое и функциональное созревание к 13 годам, затем начинается подростковый период, который продолжается под присмотром взрослых до 16 – 18 лет. Фактически у человека треть жизни уходит на подготовку к взрослой самостоятельной деятельности. И это у современного человека – у наших предков доля детского периода была еще выше. В частности, в племенах Древней Руси взрослыми считались уже в 14—16 лет, женились в 15—16, а жили до 30—32 лет – в 30 лет человек уже считался старцем! То есть половина жизни уходила на детские игры, учебу и подготовку к собственно жизни!

Природа – самый жесткий экономист. Даже один дополнительный год, когда родители и все племя заботятся о малышах, охраняя их и обучая, должен быть оправдан ощутимым эволюционным преимуществом. В чем же заключалось это преимущество?

Сознание – это многообразие коллективных предвидений

Широко известны исследования способности животных к простейшей экстраполяции, примитивному абстрагированию и предвидению будущего. Крыса, исходя из предыдущего опыта прохождения лабиринтов, может двигаться в новых условиях более осмысленно, ее действия уже не вписываются ни в классические условные рефлексы Павлова, ни в поиск правильных решений методом «проб и ошибок». Известны случаи, когда лиса не бежит за зайцем в лес, а направляется сразу к тому месту, откуда он должен выскочить. Шимпанзе, не найдя коробки, встав на которую, она ранее доставала банан, может использовать человека, подведя его в нужное место и забравшись ему на плечи. Экспериментаторам удается «разговаривать» с обезьянами, птицами и дельфинами с помощью специально сконструированных искусственных «языков». И так далее – данные об «интеллектуальной» деятельности животных многочисленны и многообразны. В том смысле, что их десятки, сотни. Но это далеко не то многообразие, которое необходимо для эволюционного прорыва – тем более в реальном мире, а не в лаборатории.

Существующие гипотезы происхождения человека пытаются объяснить и объем мозга, и затянутое детство у человека сложными социальными отношениями в первобытном племени. Но если человек 15 лет обучался сложным социальным отношениям, то почему это происходило в пещере? Взрослые, приходя в пещеру поесть и отдохнуть, явно вели себя совсем не так, как за ее пределами. В пещере можно научиться жить в пещере, но не в реальном мире. А если ребенок готовился к сложной социальной жизни средствами искусства, то на пещерных рисунках должны были изображаться люди, а не животные. На самом деле изначально изображались животные, а фигурки людей, которые охотились на этих животных, появились позднее.

Более логично следующее описание причины зарождения разума у предков человека. Опыты по выявлению «интеллектуальных способностей» у животных – будь то крыса, шимпанзе или дельфин – проводятся, как правило, с особью в единственном числе. В любом случае действие, в котором ученые усматривают акт экстраполяции, предвидения, примитивного абстрагирования – это индивидуальное действие.

Похожее (но лишь похожее!) действие у человека – всегда коллективное, даже если человек внешне кажется в этот момент одиноким.

Предвидение разумного действия у человека всегда связано с учетом предвидений других людей относительно этого действия. Свое предвидение человек всегда опосредует (очно или заочно, реально или абстрактно, сознательно или подсознательно) предвидениями других людей, принадлежащих к самым разным группам – семье, племени, профессиональному коллективу, культурным или религиозным сообществам. Весь этот комплекс знаний о предвидениях других людей, их представлениях о мире и окружающих людях – формируется в сознании молодого человека для того, чтобы правильно сориентироваться в реальной жизни при выходе из пещеры или школы во взрослый мир.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу