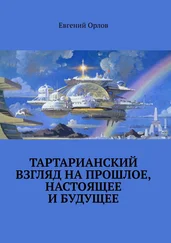

В качестве альтернативы этому подходу можно рассматривать позицию Минфина, не имеющую ничего общего с федерализмом. Еще в 2004 году министр финансов Алексей Кудрин предложил вводить внешнее управление в регионах, имеющих бюджетный дефицит. Такая линия нашла сторонников, считающих, что регионам следует выбирать между поддержкой из федерального бюджета и самостоятельностью в распоряжении финансовыми ресурсами. Конечно, картина далека от идеальной: большинство субъектов Федерации – реципиенты, формирующие свои бюджеты в различной степени за счет финансовых поступлений из Москвы. Но выходом из этой ситуации не может быть взятие под полный контроль центра финансовой деятельности субъектов Федерации.

Отход от «бухгалтерской позиции» в отношении субъектов Федерации отнюдь не означает отрицания необходимости жесткого контроля за расходами региональных и местных бюджетов, пресечения коррупционной практики, развивающейся на местах. Но это следовало бы делать, опираясь на здоровые элементы в субъектах Федерации, а не путем лишения их суверенных прав.

Жизнь выдвигает требование изменить положение местного самоуправления: определить его организационные и финансовые основы, распределить полномочия и финансовые ресурсы между местным самоуправлением и регионом. В России более чем 23 тысячи муниципальных образований – от крупного города до небольшого сельского поселения. Весьма важен отказ российского руководства от универсального подхода с определением тех социально-экономических функций, которые закрепляются за муниципалитетами. Это особенно относится к сельским поселениям, местные власти в которых практически недееспособны.

Ко всему этому можно добавить и конфликт между руководителями различных ступеней власти, особенно главами субъектов Федерации – губернаторами и мэрами крупных городов – центров таких регионов. Дело не только, да, пожалуй, не столько в субъективном факторе, которому подчас уделяется столь большое внимание в СМИ, а в объективном характере таких противоречий. По всей видимости, они неизбежны, но это не означает, что не следует предпринимать главным образом законодательные меры для их смягчения. В США [63] Данные по США приводятся по записке ИМЭМО РАН, опубликованной в сборнике материалов заседания «Меркурий-клуба» 21 мая 2013 г.

, например, наряду с распределением функций между различными этажами власти и обозначением совместно выполняемых функций – налогообложение, регламентация деятельности корпораций, обеспечение благосостояния населения, – законодательно предусматриваются зоны, в которых федеральный Центр, штаты и местные органы власти могут договариваться о перераспределении полномочий сторон. Согласно 10-й поправке к Конституции США, полномочия, которые не отнесены исключительно к ведению федерального Центра [64] Оборона; учреждение федеральных органов власти; денежная эмиссия; регламентация финансового, авторского права и вопросов натурализации; регулирование внутренней и внешней торговли, взимание основных налогов, сборов, пошлин и акцизов, финансирование государственного социального обеспечения; регулирование торговли с иностранными государствами и между отдельным штатами и т. д.

, сохраняются за штатами и муниципалитетами. К ним отнесены такие функции, как здравоохранение и социальное обеспечение; высшее образование на уровне штата; регулирование деятельности малого бизнеса, страхования и сельского хозяйства; разработка природных ресурсов для внутреннего рынка и другие. Что касается местных органов власти, то они отвечают за начальное и среднее образование; местную полицию и пожарную охрану; муниципальный транспорт; городские налоги; строительство и поддержание дорог на их территориях; общественные работы и социальное обеспечение населения.

В целом в США проявляется тенденция освобождения федерального Центра от части обязанностей и перехода к координации мероприятий штатов и контролю за их исполнением. Но это не означает отказа Центра от запретительных функций – конгресс в ряде случаев, например в вопросах экологического контроля, огранивает права штатов.

Осуществление функций различных уровней власти базируется на принципе «мои полномочия – мой бюджет». Собственными налоговыми полномочиями наделены федеральное правительство и штаты. Местным органам власти штаты могут передавать права по установлению и сбору налогов. Ставка делается на самофинансирование. Из федерального бюджета выделяются гранты регионам, рассчитываемые по численности их населения и душевому доходу, а также помощь депрессивным районам. Но финансы самих штатов и местных органов власти являются основным источником их финансовых ресурсов. Почти половина объема всей целевой финансовой поддержки осуществляется и Центром, и штатами, при условии софинансирования нижестоящими органами власти. Штатам разрешается привлекать кредиты на долговременной основе только на капитальные расходы и на покрытие кассового разрыва в выполнении бюджета. Налог на прибыль корпораций распределяется между всеми теми штатами, где они действуют.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Евгений Примаков Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник] обложка книги](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-cover.webp)