1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Отметим один небезынтересный исторический казус. Еще в IV – V вв. н. э. Блаженный Августин в своей книге «Исповедь» признавал существование в человеке скрытых мотиваций, не воспринимаемых сознанием, а также отстаивал изначальную порочность человеческой природы, особенно яростно возражая против представления о «невинности младенцев». Его книга предвосхитила появление психоаналитического учения Зигмунда Фрейда.

В ХХ в. пути отечественной и зарубежной психологической науки заметно разошлись. В СССР происходила постепенная подмена психологии (в частности, медицинской) физиологией, и рассмотрение отдельных психических процессов, без подробных описаний их материального субстрата, грозило обвинениями в субъективном идеализме. В то же время на Западе было выдвинуто немало новых, зачастую противоречащих друг другу психологических концепций (Фрейда, Юнга, Адлера, Скиннера и др.). Большинство из них в целом спорны, однако предложенные методики в медицинской психологии, особенно в неврозологии и при изучении психосоматических состояний, используются до сих пор.

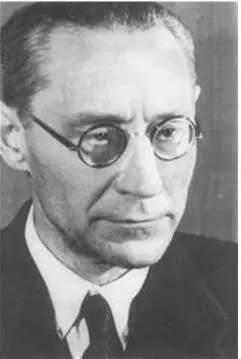

Рис . 2.3. Владимир Николаевич Мясищев

С 1960-х гг. позиции отечественных и зарубежных психологов постепенно сближались. Однако и за истекшие до этого годы достижения отечественных ученых нельзя рассматривать как нулевые. Так, в период Великой Отечественной войны появилась замечательная работа Александра Романовича Лурия «Внутренняя картина болезней и иатрогенные 9 9 Отметим, что под иатрогениями (или ятрогениями) подразумеваются болезненные состояния, вызванные неосторожным словом или действием медработника (см. гл. 11).

заболевания» с четким анализом реакций пациентов на собственное болезненное состояние. Термин «внутренняя картина болезни» в ходу до сих пор.

Возрождению отечественной психологии больше всего способствовали исследования ученых Ленинградского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева – в первую очередь его ученика Владимира Николаевича Мя сищева (рис. 2.3). Он еще в 1952-м г. провозгласил, что вопросы психологии в медицине не являются достоянием «психопатологии», а касаются всей медицины. В ходе каждой болезни необходимо учитывать и иметь в виду личность больного.

В. Н. Мясищевым был опубликован ряд работ по медицинской психологии, в которых отстаивался индивидуально-личностный подход к болезни. В числе работ – учебник для медицинских училищ «Основы общей и медицинской психологии» (1968).

И после кончины В. Н. Мясищева (1973) развитию медицинской психологии способствовали работы ряда ученых института им. В. М. Бехтерева: Модеста Михайловича Кабанова , Михаила Дмитриевича Карвасарского, Андрея Евгеньевича Личко (создателя вышеупомянутых методик ЛОБИ и ПДО) и ряда других.

Нельзя, конечно, утверждать, что развитию медицинской психологии способствовали работы лишь ленинградских (санкт-петербургских) ученых. Весомый вклад в развитие медицинской психологии и психотерапии был сделан Констан- тином Константиновичем Платоновым , также сторонником «личностного» подхода к пациенту, утверждавшим в 1977 г., что «предметом медицинской психологии является личность больного, а также внешние и внутренние влияния, которые могут отразиться на психическом здоровье». Большое количество замечательных работ (правда, под названием «Патопсихология») было опубликовано московскими учеными Сергеем Леонидовичем Рубинштейном, Блюмой Вульфовной Зейгарник, Вадимом Моисеевичем Блейхером и др. На них мы будем неоднократно ссылаться.

Из зарубежных работ, посвященных конкретно медицинской психологии, заслуживает особого внимания монография 10 10 Эта монография приводится в списке рекомендованной литературы.

чешских ученых Роберта Конечного и Милана Боухала (1983). Хотя в ее теоретической части заметен перекос в физиологию, в практической части приводится, может быть, самый подробный анализ психологии больного, медицинского работника и взаимоотношения больного и медицинской среды.

2.2. Психологические школы

Необходимость ознакомить студентов средних медицинских учебных заведений с концепциями некоторых психологических школ (распространяющихся и на сферу интересов медицинской психологии) объясняется увеличивающимися контактами студентов разных стран, а также отечественных и зарубежных медсестер и фельдшеров, что позволит им говорить «на одном языке».

Читать дальше