1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Большинство крист по форме пластинчатые (ламеллярные), в некоторых клетках (клетки коркового вещества надпочечника, желтого тела яичника и др.) они имеют форму пузырьков и трубочек (тубулярно-везикулярные кристы).

Матрикс (внутренняя среда) содержит гранулы, которые связывают двухвалентные катионы (магния и кальция). В матриксе находятся ферменты цикла Кребса, ферменты белкового синтеза и окисления жирных кислот.

Митохондрии имеют собственный генетический аппарат из ДНК (кольцевой формы), иРНК, тРНК и рРНК (с ограниченной способностью к кодированию), поэтому большинство белков митохондрий кодируются ядерной ДНК. Они производят аденозин-трифосфат (АТФ) – главный и первичный запас энергии в клетке. Это энергетические станции клетки.

Жизненный цикл митохондрий – около 9—10 сут, их разрушение происходит путем аутофагии, а образование новых – путем перешнуровки предсуществующих.

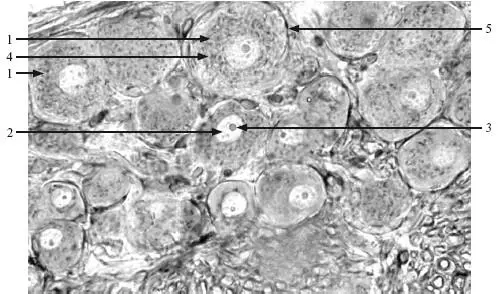

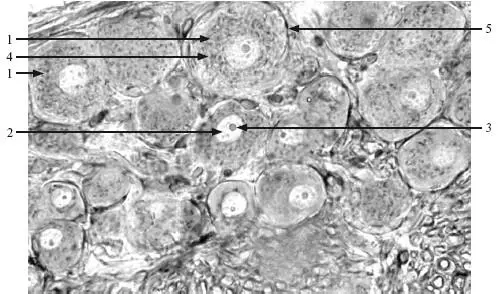

Комплекс Гольджи (КГ) – мембранная органелла, которая состоит из нескольких дисковидных мешочков (цистерн), собранных в стопку, не анастомозирующих между собой, а также пузырьков и вакуолей (рис. 2.3).

Другая сторона стопки образует внешнюю вогнутую поверхность (транс-поверхность, или поверхность созревания).

Рис. 2.3. Комплекс Гольджи. ×300.

1 – нейроцит (псевдоуниполярный); 2 – ядро; 3 – ядрышко; 4 – комплекс Гольджи; 5 – олигодендроглиоцит.

Мелкие везикулы диаметром 40–80 нм (включая транспортные везикулы ЭПС) связаны с внутренней выпуклой цис-поверхностью, а конденсированные вакуоли – секретированные вещества, конденсированные в гранулы, – с внешней транс-поверхностью.

В зависимости от типа клетки и ее активности размеры и степень развития КГ варьируют.

Функции КГ: переработка и перераспределение мембран; синтез полисахаридов и гликопротеинов; модификация продуктов ЭПС путем прибавления жирных кислот, сульфатирования, гликозилирования; концентрация и упаковка синтезированных веществ в секреторные гранулы; участие в образовании лизосом.

Лизосомы (lysosomae) – плотные органеллы, окруженные одинарной мембраной (см. рис. 4.2). Они содержат около 60 гидролитических ферментов (протеазы, нуклеазы, липазы, гликозидазы, фосфорилазы, фосфатазы, сульфатазы), активно участвующих во внутриклеточном пищеварении. Лизосомы могут быть обнаружены по позитивной реакции на кислую фосфатазу.

Первичные лизосомы – вновь образованные тельца, еще не принимавшие участия в пищеварении.

Вторичные лизосомы – органеллы, в которых происходит переваривание; они имеют различное происхождение. Различают следующие разновидности лизосом:

– гетерофагическая вакуоль, или фаголизосома, формируется, когда вещества, поглощенные из внешней среды, изолируются в фагосоме, которая сливается с первичной лизосомой;

– аутофагическая вакуоль, или аутофагосома, образуется, когда органелла, подлежащая разрушению, окружается мембранами ГЭПС, которые формируют вакуоль, сливающуюся с первичной лизосомой;

– мультивезикулярное тельце образуется, когда жидкость, поступившая в клетку внутри мелких пиноцитозных пузырьков, окружается мембраной и формируется вакуоль, сливающаяся с первичной лизосомой;

– остаточные тельца – лизосомы, содержащие непереваренные вещества.

Лизосомы формируются гранулярной ЭПС и КГ.

Гидролазы лизосом, возможно, движутся прямо из элементов ЭПС в первичные лизосомы в обход КГ.

Распространенным типом остаточных телец в организме человека являются липофусциновые гранулы, накапливающиеся в некоторых клетках (нейроны, кардиомиоциты) при старении.

Эндосомы, или окаймленные пузырьки, вовлечены в связанный с рецепторами плазмолеммы захват клеткой специфических макромолекул из окружающей среды и их переваривание. Они формируются после того, как специфические макромолекулы связываются с рецепторами плазматической мембраны, что вызывает скопление рецепторов в одном месте и формирование покрытых плазмолеммой углублений, которые инвагинируют и отделяются, образуя окаймленные пузырьки, окруженные клатрином.

Клатрин формирует структуру, похожую на решетчатую корзинку. Последняя окружает везикулу предположительно для того, чтобы эндосомы не сливались с другими мембранными органеллами.

Выделяют ранние (периферические) и поздние (перинуклеарные) эндосомы.

Читать дальше