За G 2-периодом следует митоз. Он завершает КЦ, образуется две идентичные (дочерние) клетки.

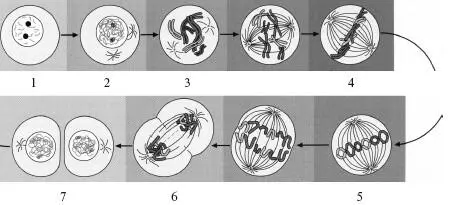

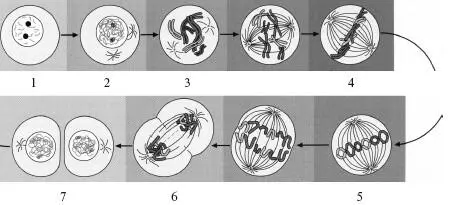

Митоз (mitosis; кариокинез, или непрямое деление клетки) является универсальным механизмом деления клеток. Он включает основные фазы: профазу, метафазу, анафазу и тело-фазу (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Клеточный цикл (схема).

1 – интерфаза; 2 – профаза; 3 – прометафаза; 4 – метафаза; 5 – анафаза; 6 – телофаза; 7 – цитокинез.

Профаза начинается с конденсации хромосом, которые под световым микроскопом предстают в виде нитевидных структур.

Каждая хромосома состоит из двух параллельно лежащих хроматид, связанных друг с другом с помощью суженного участка – центромеры.

К концу профазы ядрышко и ядерная оболочка исчезают, а центриоли мигрируют к противоположным полюсам клетки и дают начало нитям митотического (ахроматинового) веретена. В области центромеры образуются особые белковые комплексы – кинетохоры, которые прикрепляют хроматиды к нитям веретена.

Метафаза соответствует максимальной конденсации хромосом. Они выстраиваются в области экватора митотического веретена в виде экваториальной (метафазной) пластинки (вид сбоку) или материнской звезды (вид со стороны полюсов), удерживаемые здесь благодаря сбалансированному натяжению кинетохорных микротрубочек.

Сестринские хроматиды в конце этой фазы разделяются щелью, соединенные только в области центромеры.

Анафаза начинается с синхронного расщепления всех хромосом на сестринские хроматиды (в области центромера) и движения дочерних хромосом к противоположным полюсам клетки. Характеризуется удлинением митотического веретена за счет некоторого расхождения полюсов клетки. Завершается скоплением на полюсах клетки двух идентичных наборов хромосом (стадия дочерних звезд).

В конце анафазы благодаря сокращению актиновых микро-филаментов, концентрирующихся по окружности клетки (сократимое кольцо), начинает образовываться клеточная перетяжка.

Телофаза – конечная стадия митоза, в течение которой реконструируются ядра дочерних клеток и завершается их разделение. Вокруг хромосом восстанавливается кариолемма, с которой связывается формирующаяся ядерная пластинка, вновь появляются ядрышки. Ядра дочерних клеток постепенно увеличиваются, а хромосомы прогрессивно деспирализуются и исчезают, замещаясь картиной хроматина интерфазного ядра. Клеточная перетяжка углубляется, так что дочерние клетки в течение некоторого времени остаются связанными только узким мостиком из пучка микротрубочек – срединным тельцем; дальнейшая перешнуровка цитоплазмы завершается образованием двух дочерних клеток.

В телофазе происходит также распределение органелл между дочерними клетками (митохондрий, ЭПС, комплекс Гольджи).

Эндомитоз– вариант митоза, при котором происходит удвоение числа хромосом внутри ядра без разрушения кариолеммы и образования веретена деления, что приводит к значительному увеличению содержания ДНК в ядре – полиплоидии и увеличению его объема.

Наличие полиплоидных клеток – нормальное явление в печени, эпителии мочевого пузыря, клеток концевых отделов слюнных желез, поджелудочной железы.

Основной смысл развития полиплоидии заключается в усилении функциональной активности клетки.

Общий контроль активности деления клеток обеспечивают протоонкогены, антионкогены, факторы роста (факторы роста нервов, эпидермальный фактор роста, тромбоцитарный фактор роста, инсулиноподобные факторы роста, колониестимулирующие факторы и др.), а также кейлоны – гормоноподобные регуляторы, угнетающие клеточное размножение.

2.2. Старение и гибель клеток

После функционирования в течение определенного периода времени клетка стареет и гибнет.

Морфологическими признаками старения клетки являются уменьшение ее объема, редукция большинства органелл, увеличение содержания лизосом, накопление пигментных и жировых включений, нарастание проницаемости клеточных мембран, вакуолизация цитоплазмы и ядра.

Гибель клеток обеспечивается двумя видами морфологических изменений, которые соответствуют различным механизмам ее развития – некрозом и апоптозом.

Некрозвозникает под действием выраженных повреждающих факторов (перегревание, переохлаждение, недостаток кислорода, нарушение кровоснабжения, механические травмы и т. п.).

Читать дальше