Участок мембраны, несущий рецепторы с макромолекулами поглощаемого вещества – лигандами, формирует окаймленную ямку, которая окружается гексагональной корзиной из окаймляющего белка клатрина. Клатринная корзина усиливает инвагинацию, превращая ямку в окаймленный пузырек (ОП). Как только ОП «проваливается» в цитоплазму, клатрин сбрасывается с его поверхности и возвращается на поверхность клетки, снова встраиваясь в плазмолемму, а содержимое ОП подвергается процессингу (переваривание).

Экзоцитоз – это выведение продуктов из клетки без нарушения целостности плазмолеммы. Избыток мембраны удаляется при экзоцитозе, что предотвращает бесконечное увеличение поверхности клетки.

Трансцитоз характерен для некоторых типов клеток, например эндотелиоцитов стенок кровеносных сосудов, особенно капилляров. Он объединяет признаки эндоцитоза и экзоцитоза. Трансцитоз заключается в том, что на одной поверхности клетки формируется эндоцитозный пузырек, который переносится к противоположной ее поверхности и, становясь экзоцитозным пузырьком, выделяет свое содержимое во внеклеточное пространство.

Цитоплазма – второй важнейший компонент клетки, в котором располагаются все органеллы (рибосомы, матохондрии, комплекс Гольджи и т. д.) и совершаются физиологические процессы.

Рибосомы (ribosomae) – плотные немембранные органеллы, представляющие собой частицы рибонуклеопротеина (рРНК и ряд белков) размером 12 х 25 нм, состоящие из асимметричных большой и малой субъединиц. Они часто группируются вдоль нити иРНК, формируя полисомы; соединившись с иРНК, синтезируют белок.

Рибосомы и полисомы могут быть свободными (синтезируют белки для клетки) или фиксированными на мембранах ЭПС (синтез белка для выделения из клеток).

Гранулярная ЭПС – система трубочек и цистерн, окруженных мембраной, снаружи усеянной рибосомами. Она обеспечивает биосинтез всех мембранных белков и белков, предназначенных для экспорта из клетки, а также начальное гликозилирование и посттрансляционные изменения белковых молекул.

В ГЭПС различают внутреннюю часть (цистерну), содержащую продукты синтеза, и рецепторы (специфические гликопротеины, рибофорины) на мембранах, к которым прикрепляются большие субъединицы рибосом.

иРНК располагается между малой и большой субъединицами рибосомы; наблюдается в клетках, синтезирующих белки «на экспорт» (гландулоциты слюнных желез, желез пищеварительного тракта и др.).

Агранулярная (гладкая) ЭПС – нерегулярная, неправильной формы сеть анастомозирующих трубочек, канальцев, цистерн и везикул диаметром 20—100 нм, окруженных мембранами без рибосом. Она выполняет функции небелкового синтеза (углеводы, липиды, холестерин), синтеза стероидных гормонов, детоксикации лекарств, обмена жиров и холестерина, выделения и обратного поглощения ионов кальция во время сокращения и расслабления миофибрилл.

Переходная (транзиторная) ЭПС – участок перехода ГЭПС в АЭПС у формирующейся поверхности комплекса Гольджи, в котором цистерны распадаются на отдельные окаймленные транспортные пузырьки, переносящие материал из ГЭПС в комплекс Гольджи.

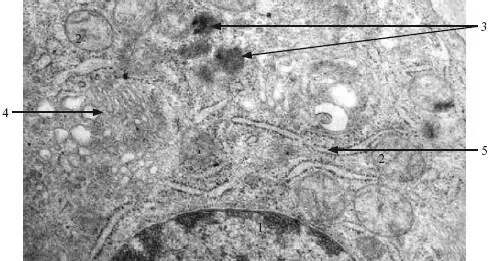

Митохондрии (mitochondriones) – палочковидные, различимые в световом микроскопе мембранные полуавтономные органеллы длиной 2—10 мкм и шириной 0,2–2,0 мкм (рис. 2.2). Они построены из наружной и внутренней мембран, разделенных межмембранным пространством (матрикс).

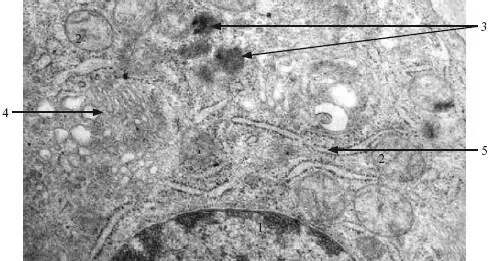

Рис. 2.2. Фрагмент клетки. ТЭМ. ×20 000.

1 – ядро; 2 – митохондрии; 3 – лизосомы; 4 – комплекс Гольджи; 5 – цистерны гранулярной ЭПС.

Наружная мембрана окружает всю органеллу, содержит много молекул специализированных транспортных белков (поринов), а также небольшое количество рецепторов и ферментных систем.

Внутренняя мембрана формирует кристы, содержащие ферментные комплексы цепи переноса электронов, которые участвуют в окислительном фосфорилировании. В ее состав входят белки 3 типов: 1) транспортные, 2) ферменты дыхательной цепи и сукцинатдегидрогеназа, 3) комплекс АТФ-синтетазы.

Кристы – это складки внутренней мембраны толщиной 18–20 нм. На них находятся элементарные (грибовидные) частицы – оксисомы, или F 1-частицы, состоящие из головки диаметром 8–9 нм и ножки толщиной 2–3 нм, на которых происходит сопряжение процессов окисления и фосфорилирования.

Читать дальше