Из врожденных рефлексов необходимо обратить внимание на разгибание, избегая движений мышц-сгибателей.

У детей данного возраста необходимо уделять внимание расслаблению сгибателей, используя поглаживание.

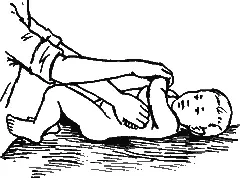

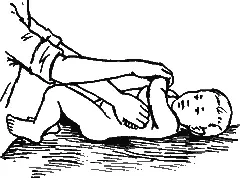

Последовательность выполнения процедуры: 1) массаж рук (поглаживание); 2) массаж ног (поглаживание); 3) выкладывание на живот; 4) массаж спины (поглаживание); 5) массаж живота (поглаживание); 6) массаж стоп (растирание); 7) упражнения для стоп (движения рефлекторные); 8) разгибание позвоночника (рефлекторное) в положении на боку, то на правом, то на левом; 9) выкладывание на живот; 10) рефлекторное ползание.

Ребенок при выполнении процедуры лежит на спине.

Методические указания : ребенок должен ежедневно принимать теплую ванну, у него нужно постоянно вызывать положительные эмоции во время процедуры, общения.

МЕТОДИКА МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 4 МЕС

При нормальном развитии у ребенка этого возраста исчезает физиологический гипертонус сгибателей рук, но еще могут остаться явления гипертонуса мышц ног.

В этом возрасте можно начинать проводить пассивные движения для рук.

В возрасте 3—4 мес в связи с укреплением шейных мышц проявляются врожденные рефлексы положения.

На нижних конечностях применяют поглаживание для расслабления сгибателей, где имеется гипертонус.

Если у ребенка появляются первые попытки к изменению положения тела — переворачиваться со спины на живот, то ему следует помогать.

К 3 мес исчезает феномен ползания и можно применять упражнения для нижних конечностей.

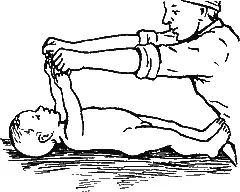

Процедура проводится в следующей последовательности: 1) массаж рук; 2) охватывающие движения руками (пассивное упражнение); 3) массаж ног (поглаживание, растирание, разминание); 4) поворот на живот вправо (рефлекторное движение); 5) массаж спины (поглаживание, растирание, разминание); 6) рефлекторное движение головой назад в положении на животе; 7) массаж живота (поглаживание); 8) массаж стоп (растирание, похлопывание); 9) упражнения для стоп (рефлекторные); 10) вибрационный массаж всей грудной клетки; 11) пассивное упражнение для рук и ног на сгибание и разгибание; 12) поворот на живот влево.

Положение ребенка для всех приемов — лежа.

Методические указания : содействовать полному уравновешиванию сгибателей и разгибателей конечностей, первым навыкам по изменению положения тела; обеспечить условия для развития ручной умелости, подвешивая на высоте вытянутых рук различные игрушки, предметы для захватывания их.

МЕТОДИКА МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ В ВОЗРАСТЕ 4—6 МЕС

В возрасте от 4 до 5 мес у ребенка происходит уравновешивание сгибателей и разгибателей нижних конечностей, поэтому необходимо вводить пассивные движения для нижних конечностей.

Укрепление передних шейных мышц к 4 мес происходит благодаря упражнениям на основе пищевого рефлекса с поворотами и подниманием головы ребенка. В этом возрастном периоде можно вводить активные упражнения на изменение положения тела (из положения лежа в положение сидя) с поддержкой за руки.

Выполняя упражнения, необходимо поддерживать ритмичность движений под счет — вслух (раз, два, три, четыре).

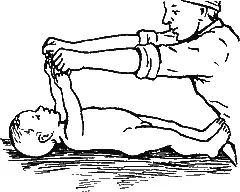

Обязательное мероприятие — массаж нижних конечностей, спины, живота и стоп, массаж верхних конечностей при наличии времени (рис. 159, 160).

Рис. 159. Отведение рук в стороны и скрещивание их на груди.

Рис. 160. Круговые движения руками.

Последовательность проведения процедуры: 1) обхватывающие движения руками, движения пассивные скрестные перед грудью; 2) массаж ног; 3) имитация велосипедных движений, «скользящие шаги» по поверхности стола; 4) поворот со спины на живот вправо, массаж спины (все приемы); 5) «парение» в положении на животе (движение рефлекторное); 6) массаж живота (поглаживание по часовой стрелке, по ходу косых мышц живота); 7) приподнимание верхней части тела ребенка из положения лежа на спинке при поддержке за обе отведенные в стороны руки; 8) массаж стоп (рефлекторные движения); 9) сгибание и разгибание рук («бокс»); 10) сгибание и разгибание ног вместе и по очереди; 11) упражнение рефлекторное на спине, «парение»; 12) массаж грудной клетки (акцент на межреберные промежутки); 13) поворот со спины на живот влево (рис. 161—163).

Читать дальше