Диалектический материализм учит, что в основе объединения, интеграции организма лежит материальное начало . Таким началом, как известно, является нейрогуморальная регуляция при ведущей роли нервной системы!

Нервная система — это главнейшая система организма, которая имеет многообразные функции.

1. а) С точки зрения философии диалектического материализма, нервная система — это особым образом организованная материя; это высочайший продукт земной природы, способный познавать ее и самое себя и переделывать природу сообразно потребностям человека;

б) с точки зрения ленинской теории отражения, это орган отражения действительности в нашем сознании.

2. С точки зрения кибернетики, нервная система является органом информации, самоуправления и саморегуляции.

3. С точки зрения анатомии и физиологии и лежащей в их основе идеи нервизма, она представляет ведущую систему объединения, интеграции организма в единое целое и уравновешивания его с окружающей средой.

Целостность организма имеет материальный анатомический субстрат . Этот субстрат образуют:

1. Нервная система, устанавливающая нервные связи организма.

2. Эндокринные железы, вырабатывающие гормоны, поступающие в кровь, и другие жидкости тела; пути проведения жидкостей — сосуды. Благодаря жидкостям устанавливаются гуморальные связи организма.

3. Соединительная ткань, которая в виде связок, оболочек, фасций и других структур мягкого скелета соединяет все органы в единую массу тела и образует механические связи организма.

Связи , при помощи которых осуществляется объединение, интеграция организма, имеют 2 основных типа: 1) субординация — соподчинение; 2) координация и корреляция — соотношения.

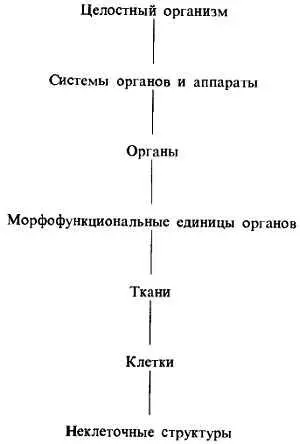

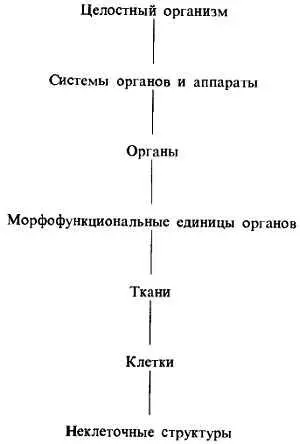

Субординация, или соподчинение, всех частей организма совершается по схеме:

Органы, ткани и клетки — это частные структуры, служащие для приспособления организма к среде.

Каждая из них имеет относительную самостоятельность и является в свою очередь целостным образованием.

Следовательно, целостность проявляется по-разному на разных уровнях исследования: на макроскопическом — в виде систем органов, отдельных органов и тканей; на макро-микроскопическом — в виде тканей; на микроскопическом уровне — в виде клеток и неклеточных структур; на субмикроскопическом уровне — в виде неклеточных структур, частей клеток и молекул.

Частные структуры организма — органы, ткани, клетки, будучи связаны в единое целое, вместе с тем представляют собой целостную конструкцию и имеют в системе организма относительную автономию.

Благодаря этому при некоторых видах клинической смерти организма как целого части его сохраняют способность к жизни, и при своевременных мероприятиях по реанимации организм можно снова оживить.

Эта же относительная автономия позволяет отключать сердце от кровообращения для операции на сухом сердце и снова включать его в общий ток крови после операции.

Следует иметь в виду, что организм не складывается из относительно самостоятельных частей, не органы и клетки создают организм, а эти части образуются организмом по мере усложнения его структуры и функций, по мере его дифференциации. Организм дифференцируется, сохраняя свою интеграцию. И чем дальше идет эта дифференциация, чем больше возникает в организме органов, тканей и клеток, тем сложнее и труднее объединять, интегрировать их в единое целое. Чем глубже дифференциация, тем выше интеграция. Дифференциация и интеграция составляют диалектическое единство.

Такова краткая характеристика связей организма, осуществляющихся по типу субординации.

Другой тип связей — это координация и корреляция.

Координация — это соотношение развития органов в филогенезе, а корреляция — в онтогенезе.

Примером координации может служить соотношение развития руки и мозга в процессе эволюции. У четвероногих животных передняя конечность еще не является рукой и служит средством передвижения тела. Соответственно такой функции и строению передней конечности построена и кора головного мозга, в частности ее моторная зона. У человекообразных обезьян передняя конечность становится рукой, обладающей способностью хватать предметы. Такая рука сохраняет еще способность служить средством передвижения, но вместе с тем она уже может схватывать готовые предметы природы и пользоваться ими. Соответственно возникновению хватательной функции руки в коре мозга развиваются корковые концы анализаторов, особенно в моторной зоне, и появляются новые поля.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Михаил Привес Анатомия человека [9-изд] обложка книги](/books/53541/mihail-prives-anatomiya-cheloveka-9-izd-cover.webp)