Отростки вторых нейронов поднимаются из продолговатого мозга и моста к thálamus, где начинается третье звено к корковому концу вкусового анализатора. Последний лежит в коре gýrus parahippocampális близ переднего конца височной доли, в úncus и в гиппокампе, поблизости от центров обоняния; по другим данным — в коре покрышки (opérculum). Клинические данные подтверждают скорее второе предположение. Химическое раздражение в рецепторе трансформируется в нервный импульс, который по кондуктору передается до коркового конца анализатора , где воспринимается в виде различных вкусовых ощущений.

У всех животных, как позвоночных, так даже и беспозвоночных, орган обоняния, órganum oláctus (рис. 377, 378), в существенной своей части состоит из чувствительных (нейросенсорных) обонятельных клеток, выстилающих обонятельную ямку, представляющую собой впячивание эктодермы.

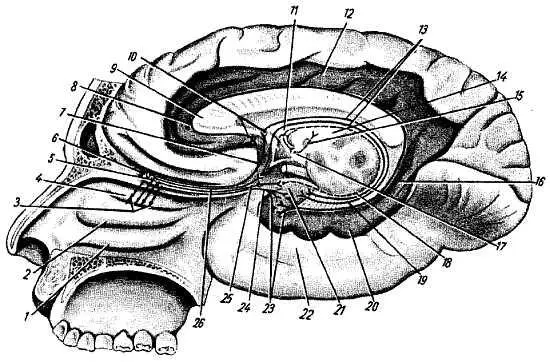

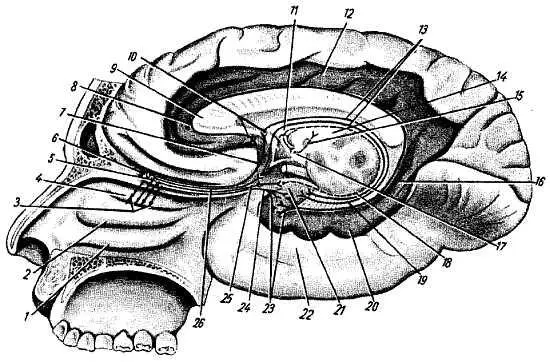

Рис. 377. Схема обонятельных путей.

1 — concha nasalis inferior; 2— concha nasalis media; 3— fila olfactoria; 4— concha nasalis superior; 5— нервные клетки bulbus olfaclorius; 6— bulbus olfactorius; 7, 8— обонятельный путь от bulbus olfactorius; 9— genu corporis callosi; 10— нервные клетки в извилине, расположенной под corpus callosum; 11— fornix; 12— gyrus cinguli; 13— волокна fornix, идущие в hippocampus; 14— thalamus; 15— tr. mamillothalamtcus; 16— isthmus gyri cinguli; 17— corpus mamillare; 18— волокна, идущие от uncus к corpus mamillare; 19— gyrus dentatus; 20— gyrus parahippocampalis; 21— uncus; 22— lobus temporalis; 23— область обонятельного анализатора коры; 24, 25— обонятельный путь; 26— tr. olfactorius.

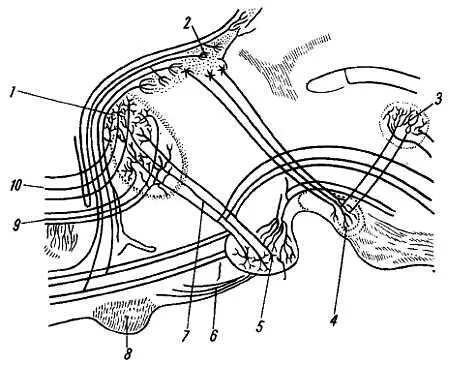

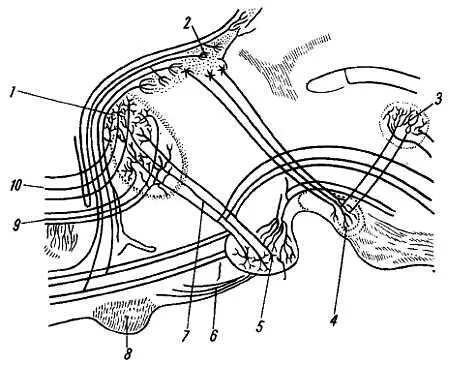

Рис. 378. Схема подкорковых обонятельных путей, соединяющих таламус с сосцевидным телом.

1— таламус; 2— узел поводка; 3— ядро покрышки ножки мозга; 4— заднее продырявленное вещество; 5— сосцевидное тело; 6— серый бугор; 7— fasc. mamillothalamicus; 8— перекрест зрительных нервов; 9— пути от коры мозга к таламусу; 10— пути от таламуса к коре большого мозга.

У высших позвоночных идет дальнейшее усовершенствование в смысле расширения и углубления носовой полости (обонятельных ямок), которая окружается хрящевой носовой капсулой черепа. Это усложнение достигает наибольшей степени у макросмических животных, отличающихся сильно развитым обонянием (хищные, грызуны, копытные и некоторые другие виды). Наоборот, микросмические животные, к числу которых принадлежит и человек, имеют более или менее редуцированный обонятельный аппарат. В связи с этим их обонятельный мозг развит значительно слабее по сравнению с мощным обонятельным мозгом макросмических животных. Наконец, у аносмических животных (дельфин) обонятельный аппарат исчезает еще в эмбриональной жизни.

Развитая носовая полость, как это видно у взрослого человека, вмещая орган обоняния, является вместе с тем и верхним дыхательным путем. Пахучие вещества, поступая вместе с воздухом при дыхании в полость носа, раздражают специфические чувствительные элементы обонятельного органа.

Эти чувствительные элементы, обонятельные нейросенсорные клетки, составляют рецептор обонятельного анализатора, который заложен в régio olfactória, т. е. в слизистой оболочке носа, в области верхней носовой раковины и противолежащего участка носовой перегородки. Обонятельные клетки образуют первые нейроны обонятельного пути, аксоны которых в составе nn. olfactórii проникают через отверстия lámina cribrósa решетчатой кости в búlbus olfactórius, где и оканчиваются в обонятельных клубочках, gloméruli olfactórii. Здесь начинаются вторые нейроны (митральные клетки), аксоны которых идут в составе обонятельного тракта и оканчиваются в клетках серого вещества обонятельного тракта, trigónum olfactórium, substántia perforáta antérior и séptum pellúcidum. Большая часть волокон доходит до коры gýrus parahippocampális, до úncus, где помещается корковый конец обонятельного анализатора .

Сосуды и нервы. Артерии наружного носа происходят из a. faciális и анастомозируют с конечными веточками a. ophthálmica, а также с a. infraorbitális. Главной артерией, питающей стенки носовой полости, является a. sphenopalatína (из a. maxilláris). В передней части полости разветвляются веточки аа. ethmoidáles antérior et postérior (от a. ophthálmica). Вeны наружного носа вливаются в v. faciális и v. ophthálmica. Отток венозной крови от слизистой оболочки полости носа совершается главным образом посредством ветвей v. sphenopalatína, впадающей через одноименное отверстие в pléxus pterygoídeus. Спереди отток происходит в вены верхней губы и наружного носа. Лимфатические сосуды из наружного носа и ноздрей несут лимфу в поднижнечелюстные лимфатические узлы.

Читать дальше

![Михаил Привес Анатомия человека [9-изд] обложка книги](/books/53541/mihail-prives-anatomiya-cheloveka-9-izd-cover.webp)