1 ...6 7 8 10 11 12 ...43

Если к горячим источникам добавить цикличность

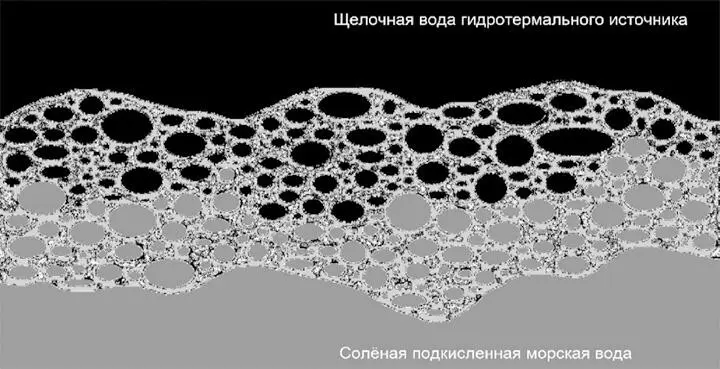

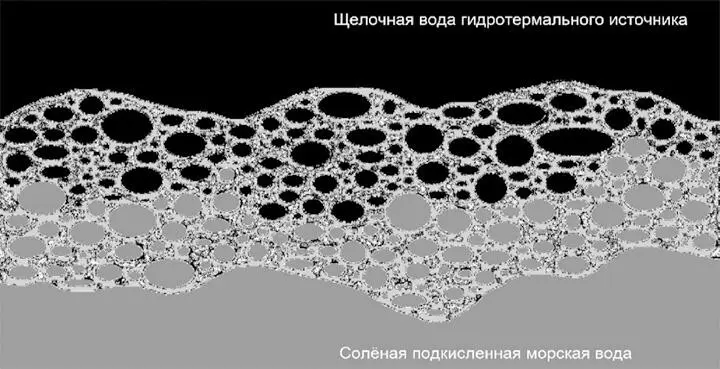

В последние годы исследовательская группа Тары Джокич, Дэвида Димера и Мартина ван Кранендонка ( Tara Jokic, David Deamer and Martin van Kranendonk , 2017) активно разрабатывает альтернативную теорию наиболее вероятного места и механизма происхождения жизни. Они располагают это сакральное место в окрестностях систем древних наземных вулканических водоемов, похожих на современные гейзерные поля Йеллоустоуна или Камчатки, но обладавших цикличностью высыхания-гелеобразования-увлажнения. Подобная цикличность позволяет образовываться многослойным протоорганическим формированиям, предшественникам органических полупроницаемых мембран – первоначально, в сухую фазу, плоским, и изредка во влажную фазу, со сферическими отпочкованиями. Однако энергетический баланс протоклеточных структур в этом случае с трудом покрывается простыми неорганическими источниками энергии, например полифосфатами. Принципиально эта теория не отвергает роль щелочных гидротермальных источников: на примере Боржоми мы видим, что такие источники вполне могут быть наземными; более того, в историческом плане они могут быть наземно-приморскими: та же местность Боржоми еще в позднем миоцене, возможно, представляла собой прибрежную зону деградирующего океана Тетис с разворачивающейся вулканической деятельностью. Вероятность подобных сочетаний в эоархее, предполагаемой эпохе возникновения настоящих жизненных форм, в общем-то тоже не исключена. В подобных случаях цикличность может включать два типа влажных фаз (или серий фаз): щелочную гидротермальную и кислую морскую (приливную?). В любом случае крайне маловероятно, что даже в «чистой» теории щелочных гидротермальных источников линия разграничения щелочного и кислого потоков будет стабильна; более вероятно, что в части микроячеистой породы с большей проницаемостью попеременно меняется рН среды, а в части микроячеек с меньшей проницаемостью рН более стабильно, но меняется их окружение. Возможная «сухая» фаза способствует дополнительной концентрации органических молекул на первичных минеральных мембранах, дополнительно к феноменам термофорезаи компартментализации (то есть концентрирования в пограничных сегментах за счет тепловых градиентов и тепловых конвекционных потоков во множестве полупроницаемых разграничений). В принципе, как показано исследовательской группой под руководством Джулиана Тэннера и Андерсона Шума из Университета Гонконга на примере термодинамики «высыхающих капель», компартментализации в протобиологических структурах может способствовать даже процесс частичного испарения в двухфазовых водных системах ( Guo W. et al. , 2021).

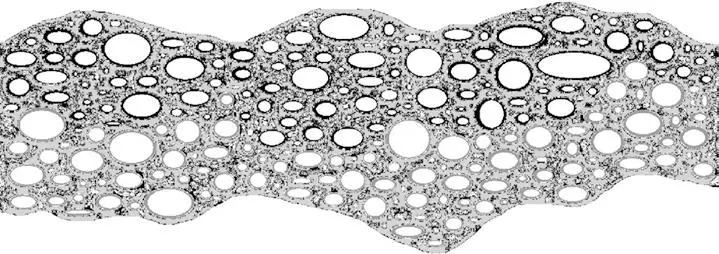

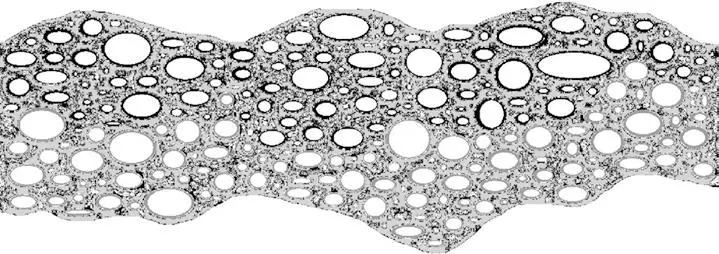

В последующем неорганическая основа может почти полностью «вымываться» или механически, или кислотным воздействием, подобно вытравливанию кислотой элементной платы, оставляя функциональные каталитические фрагменты – те же железосерные кластеры. С другой стороны, «чистая» теория щелочных гидротермальных источников «выталкивает» наиболее вероятных прародителей биологической изменчивости и наследственности – это неустойчивые в щелочной среде полимеры рибонуклеиновой кислоты (РНК) – на кислую сторону первичных полупроницаемых мембран, где этой теорией не предполагается (хотя и не исключается) ячеистая неорганическая мембранная структура (компартментализация). В комбинированном циклическом варианте с двумя – кислой и щелочной – влажными фазами фрагменты РНК могут быть заключены в ячейку с кислой средой внутри, находящуюся в щелочном окружении. Более того, подобным образом могут организовываться вторичные и третичные матрешкообразные ячеистые формирования, где мелкие кислые пузырьки в окружении более крупных щелочных конгломератов, оказывающиеся внутри крупных кислых кластеров, частично окруженных щелочной средой и так далее (рис. 2–6).

Рис. 2. Микропористые ячейки, проводящие щелочную воду гидротермального источника, частично заполнены также подкисленной соленой морской водой

Рис. 3. Сухая фаза: минеральные и органические осадки из щелочной воды источников и соленой морской воды оставили отложения на стенках микроячеек (отмечены черным и серым цветом соответственно)

Читать дальше

![Михаил Атаманов - Внешняя угроза [СИ]](/books/416906/mihail-atamanov-vneshnyaya-ugroza-si-thumb.webp)