1 ...8 9 10 12 13 14 ...43

Строительные элементы доклеточных структур

Было бы любопытно предположить, какие органические полимеры могли составить первичную органическую основу многослойных отложений на минеральных мембранах, обеспечив функциональный базис дальнейшего развития. Липиды и полисахариды, составляющие такую основу для большинства современных мембран живых организмов, возможны, но их синтез требует достаточно изощренных каталитических механизмов, практически невероятных на данном этапе развития биологической сложности. Белки также вполне могут подойти на эту роль, так как принципиально способны образовывать стабильные оболочки живых структур и способны к автокаталитическому самоподдержанию. Потенциальным недостатком может оказаться тот факт, что белки с (почти) случайной последовательностью аминокислот (в отсутствие еще носителей наследственной информации) чаще всего будут оказываться структурно неустойчивыми и неспособными к самоукладке в четвертичные (многомолекулярные) макрокомплексы. Для нуклеиновых кислот структурная функция не рассматривается в качестве первичной даже на ранних этапах эволюции. Обычно предполагается, что нуклеиновые кислоты эволюционно начинают как носители наследственной информации и катализаторы первых биохимических реакций. Однако и сейчас, в современных организмах, нуклеиновые кислоты зачастую выполняют структурную функцию даже у эволюционно далеких организмов, причем, и очень часто, в экстремальных для них условиях. При этом выполнение такой структурной функции нуклеиновыми кислотами не демонстрирует критической зависимости от четкой нуклеотидной последовательности. Так, нуклеиновые кислоты составляют основу гнойного содержимого ран – практически последней линии защиты при атаке патогенами физических повреждений многоклеточных организмов. Видимо, совсем неслучайно именно это содержимое стало местом открытия самих нуклеиновых кислот (ДНК) швейцарским врачом Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году.

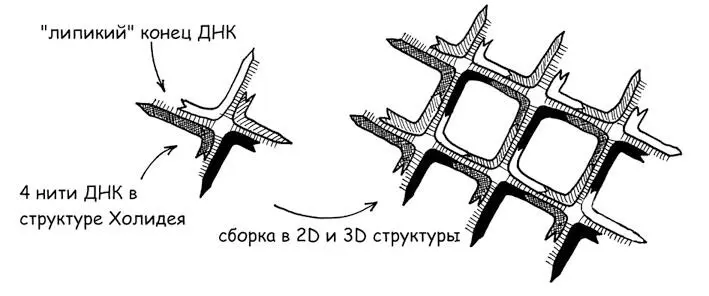

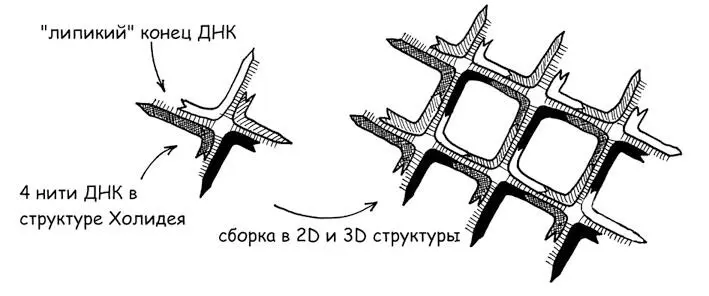

Физиологической основой формирования воспалительных структур, основанных на ДНК – так называемых внеклеточных нитей нейтрофилов (NET, neutrophil extracellular traps ), является процесс нетоза нейтрофилов. Нейтрофилы – наиболее распространенная разновидность лейкоцитов, рядовые солдаты острой воспалительной реакции организма. Сам нетоз можно считать разновидностью апоптоза – запрограммированной клеточной смерти, а нейтрофилы – клетками-камикадзе, предназначенными умереть, отдав самое святое – свою ДНК – в качестве кирпичей на строительство оборонительных рубежей всего организма (собственно смерть нейтрофила при этом не является совсем обязательной, а сам нетоз может создавать при определенных условиях и существенные проблемы для всего организма ( Papayannopoulos V. , 2018)). Важность этого защитного механизма, имеющего, вероятно, очень глубокие эволюционные корни – своего рода возврат к первичным основаниям жизни, своеобразное повторение филогенеза в патогенезе, подтверждается тем фактом, что наличие ферментов экзонуклеаз, способных разрушать NET структуры, служит существенным фактором вирулентности бактерий ( Sharma P. et al., 2019). Напротив, и сами бактерии способны формировать из ДНК несущую решетку своего внеклеточного матрикса – основу бактериальных биопленок, своеобразный защитный чехол бактериального сообщества. Причем ключевые единицы такой ДНК-решетки аналогичны так называемым структурам Холидея – крестообразным формированиям двухцепочечной ДНК (рис. 7). И совершенно неслучайно именно ДНК-структуры, в том числе сформированные с использованием структур Холидея, применяются в качестве строительных блоков для ряда нанотехнологических материалов. Тем более что ДНК в качестве структурного материала обладает рядом уникальных свойств: например, высокоточной самосборкой и самоукладкой в полимолекулярные комплексы ( Rothemund P. W. K. , 2006), способностью проводить ток (в том числе фотохимического происхождения), что может быть весьма существенным фактором для участия в энергопроизводящих ячеистых структурах (см. рис. 2-6). Причем менее организованная, но более компактная А-форма (конформационно близкая к двухцепочечной РНК и ДНК-РНК гибридам) делает это на порядок более эффективно, чем более известная В-форма – правозакрученная спираль ( Artes J. M. et al. , 2015).

Рис. 7. Структуры Холидея и их искусственные производные

Читать дальше

![Михаил Атаманов - Внешняя угроза [СИ]](/books/416906/mihail-atamanov-vneshnyaya-ugroza-si-thumb.webp)