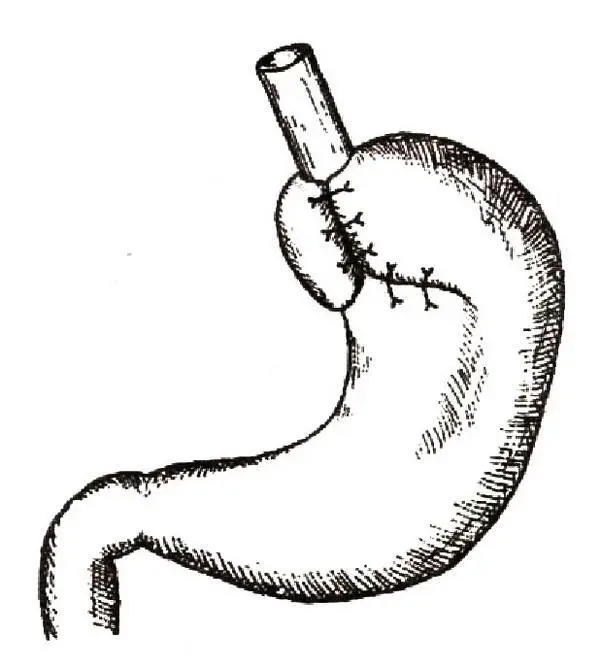

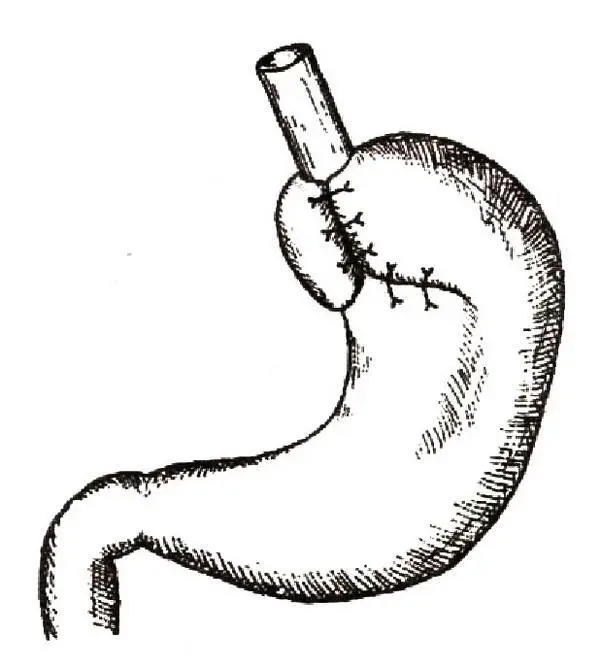

Рис. 9. Эзофагофундопластика по Ру–Ниссену

Осложненная язвенная болезнь

Язвенная болезнь осложняется желудочно–кишечным кровотечением, перфорацией, стенозом выходного отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, пенетрацией и малигнизацией.

Желудочно–кишечные кровотечения

Кровотечения при язвенной болезни встречаются в 18–25% наблюдений, составляя 60–75% всех случаев желудочно–кишечных кровопотерь. Чаще всего источником кровотечения являются расположенные в области язвы аррозированные артерии, реже вены и капилляры. По характеру клинической картины кровопотеря может быть явной (ост – рой), возникающей внезапно, или скрытой, проявляющейся постепенно. В большинстве случаев кровоточат язвы малой кривизны желудка (кровотечение возникает из системы левой и правой желудочных артерий) и двенадцатиперстной кишки, пенетрирующие в головку поджелудочной железы, в печеночно–двенадцатиперстную связку (кровотечение из системы желудочно–двенадцатиперстной и верхней двенадцатиперстно–панкреатической артерий).

Патогенез.

При желудочно–кишечных кровотечениях происходят существенные изменения в организме. Прежде всего кровопотеря сопровождается уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК) и гиповолемическим шоком. Развивающаяся гиповолемия отрицательно сказывается на кровоснабжении в первую очередь мозга и сердца. В таких условиях жизнедеятельность организма обеспечивается активацией ауторегуляторных нейрогуморальных механизмов адаптации и защиты. Так, дефицит ОЦК до 10–15% не приводит к существенным нарушениям гемодинамики и компенсируется уменьшением емкости сосудистого русла, спазмом сосудов кожи, органов брюшной полости, раскрытием артериовенозных шунтов. При кровопотере свыше 15% артериальное давление уменьшается до 90–85/45–40 мм рт. ст., т.е. на 15–30%. Компенсация недостающего ОЦК, увеличение минутного объема сердца, а в итоге нормализация артериального давления и улучшение кровоснабжения органов и тканей у такой категории больных осуществляются за счет большой напряженности адаптационно–защитных механизмов. Дефицит ОЦК восполняется генерализованным спазмом кровеносных сосудов, проникновением в общий кровоток части тканевой жидкости, крови из естественных депо, лимфы из лимфатических сосудов. Вместе с тем восполнение ОЦК сопровождается ее гемодилюцией. Повышается и частота сердечных сокращений. Одновременно под воздействием кортикостероидов, альдостерона, антидиуретического гормона увеличивается реабсорбция в почечных канальцах воды и натрия, уменьшается диурез. Однако восполнение ОЦК отрицательно сказывается на тканевой перфузии. Развивается гипоксия клеток, что неизбежно ведет к переключению обмена веществ на анаэробный тип. Постепенно возникает метаболический ацидоз. В случае истощения защитных механизмов восстановления ОЦК артериальное давление снижается до критического уровня – 50–60 мм рт. ст. Происходит необратимое расстройство микроциркуляции. Резко нарушается функция печени (печеночная недостаточность), почек (почечная недостаточность), сердца (инфаркт миокарда). На этом фоне больные нередко погибают.

Ухудшению состояния больных с желудочно–кишечньш кровотечением способствует интоксикация организма продуктами гидролиза излившейся в кишечник крови. Ведущая роль в интоксикационном процессе принадлежит аммиаку. Последний вследствие снижения функции печени из–за системной гипотонии и сопутствующей язвенной болезни не захватывается гепатоцитами, В сочетании с уменьшением диуреза это ведет к значительному повышению в крови концентрации аммиака и других токсических веществ.

Клиническая картина.

Типичными признаками желудочно–кишечных кровотечений являются кровавая рвота, дегтеобразный стул, общие симптомы. Степень их выраженности прежде всего зависит от тяжести и длительности кровотечения, степени кровопотери.

Кровавая рвота (haematemesis) встречается в большинстве случаев желудочно–кишечных кровотечений. Она может быть однократной и часто повторяющейся, незначительной и обильной, чаще типа кофейной гущи, реже – алой кровью со сгустками. Наиболее типична кровавая рвота для кровотечений из язв желудочной локализации. У лиц с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки она наблюдается в случае забрасывания крови в желудок через зияющий привратник. Однако при медленном накоплении крови в желудке рвота может отсутствовать, так как излившаяся кровь успевает эвакуироваться в кишечник. Аналогичная ситуация возникает и у больных с желудочным кровотечением из–за быстрого опорожнения желудка.

Читать дальше