Вернемся к аналогии с поездом. Мы можем попробовать решить проблему переполненных вагонов, наняв на работу «трамбовщиков вагонов». В 1920 годы в Нью-Йорке людей силой заталкивали в забитые людьми вагоны. В Северной Америке эта традиция сошла на нет, но она до сих пор существует в Японии. Если на платформе остаются стоять люди, то «сотрудники по распределению пассажиров» заталкивают их в переполненные вагоны.

Гиперинсулинемия – это трамбовщик вагонов. Она заталкивает глюкозу в переполненные клетки. Если глюкоза остается в крови, тело начинает производить больше инсулина, чтобы насильно отправить «пищу» в клетки. Вначале эта тактика работает, но чем больше глюкозы набивается в разбухшие клетки, тем больше организму требуется прикладывать усилий. Инсулинорезистентность вызывает компенсаторный механизм гиперинсулинемии. Но с чего начинается эта проблема? С гиперинсулинемии. Замыкается порочный круг.

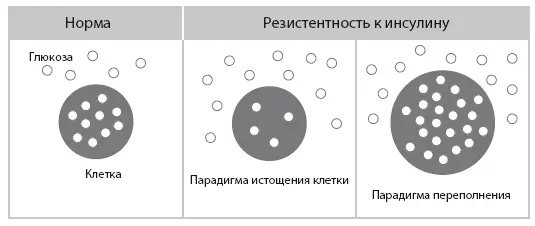

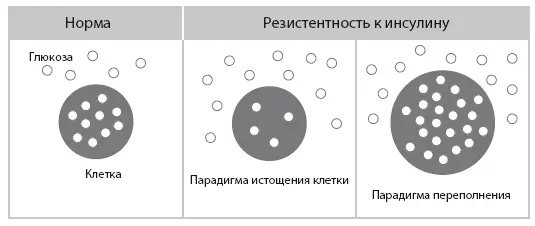

Давайте рассмотрим клетку печени. В начале поезд (клетка) подходит пустым. Если в него входит и выходит одинаковое количество глюкозы (пассажиров), то работа клетки ничем не осложняется. Если периоды приема пищи (высокий инсулин) и воздержания от пищи (низкий инсулин) уравновешивают друг друга, то резистентность к инсулину не развивается.

При перманентном состоянии гиперинсулинемии глюкоза (пассажиры) продолжает набиваться в клетку (поезд) и не выходит из него. По прошествии времени клетка (поезд) переполняется, и молекулы глюкозы (пассажиры), как ни стараются, не могут попасть в нее, несмотря на широко открытые двери (рецепторы). Клетка становится резистентной к инсулину. Чтобы компенсировать эту ситуацию, тело начинает производить больше инсулина (вспомним трамбовщиков вагонов), чтобы протолкнуть глюкозу в клетку, но со временем эта тактика только усугубляет ситуацию и вызывает усиление резистентности.

Инсулинорезистентность рождает гиперинсулинемию и наоборот. Проблема движется по замкнутому кругу. В действительности клетка не страдает от истощения, она переполнена глюкозой. По мере того, как глюкоза выпадает из клетки, повышается уровень глюкозы в крови.

Мы сами создаем необходимые для появления инсулинорезистентности условия: безжировая диета и чрезмерное употребление рафинированных углеводов неизбежно поднимают уровень этого гормона.

Что же происходит с процессом образования нового жира – неолипогенезом? Так как клетка переполнена молекулами глюкозы, де-ново липогенез не прекращается. Клетка без конца производит столько нового жира, сколько может, чтобы освободить себя от обилия глюкозы. Если нового жира производится больше, чем организм в состоянии транспортировать, то он начинает накапливаться в печени, в органе, который не предназначен для хранения жира. В результате человек заболевает ожирением печени. Парадигма переполнения прекрасно подходит для объяснения главного парадокса резистентности.

Если рассматривать уровень сахара в крови, то клетка кажется резистентной к инсулину. Если рассматривать неолипогенез, то кажется, что у клетки во много раз повысились чувствительность к инсулину. Этими характеристиками обладают клетки печени при одинаковом уровне инсулина, имеющие одинаковые инсулиновые рецепторы. Парадокс решен благодаря новой парадигме резистентности к инсулину. Клетка не истощена, напротив, она разрывается от обилия глюкозы. Физическое проявление такой клетки – переполненной молекулами глюкозы, которые посредством неолипогенеза превращаются в жир – заключается в жировой инфильтрации печени.

Рисунок 6.5. Переизбыток сахара – ожирение печени – резистентность к инсулину

Резистентность к инсулину главным образом является проблемой переизбытка глюкозы в печени, подвергнувшейся ожирению. Будучи первой остановкой на метаболическом пути потребляемых питательных веществ, печень является эпицентром заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением чего бы то ни было. Резистентность возникает из-за жировой инфильтрации печени. Инфильтрация возникает в ответ на чрезмерное потребление глюкозы и фруктозы. Иными словами, чрезмерное употребление сахара вызывает ожирение печени, то есть ключевую проблему резистентности к инсулину, как показано на рисунке 6.5.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джейсон Фанг - Дикий гормон [Удивительное медицинское открытие о том, как наш организм набирает лишний вес, почему мы в этом не виноваты и что поможет обуздать свой аппетит] [litres]](/books/406883/dzhejson-fang-dikij-gormon-udivitelnoe-medicinsko-thumb.webp)